阅读下列材料,根据要求回答问题。

材料一 日本除了把台湾夺到手之外,还拿到了中国2.3亿两的赔款。这等于日本4年的财政收入,等于中国3年的财政收入。日本要是拿这笔款发展经济,用于改善经济发展的环境,用于改善国民的生活,那就很可观了。但它用来扩军,85%的赔款都用于扩军和相关的项目,走上军国主义道路。只有一部分拿来建了一家钢铁厂。这就导致了日后侵略别国反过来被迫无条件投降的灾难性后果,同样输得很惨。

——袁伟时《甲午战争:没有赢家的结局》

(1)结合材料一和所学知识,袁伟时为何认为甲午战争中“没有赢家”?

材料二 华盛顿会议诸条约构成的华盛顿体系标志着美日在远东角逐均势的形成,美国通过会议拆散了英日同盟,使“门户开放”原则在东亚在此得以遵循,同时在一定程度上限制了日本的扩张,改善了美国在东亚的战略地位。日本虽然吐出了一些既得利益,但也迫使美国在太平洋防御上做出了让步,同时列强也承认了日本在远东太平洋上的一些权益。

——马龙《论华盛顿体系下的美日和平与冲突》

(2)结合材料二和所学知识,概括指出美日在华盛顿会议上各自获得的利益。

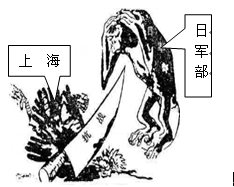

材料三 《杀鸡儆猴图》是我国杰出漫画家张乐平的漫画作品(右图)。该漫画刊登于1937年10月23日《战时画刊》上。

(3)下图漫画反映了哪一重大历史事件?请概述其历史事实,并分析该事件对当时中国政局产生的影响。

材料四 二战以后,日本在战败和被美军占领的特殊条件下,选择了一条作为“通商国家”而生存与发展的道路,形成了以“经济立国”为核心的国家战略。在外交上,战后日本实施的是“典型的小国外交”。……1983年,日本首相中曾根发表了关于争当政治大国的言论,他在一次演说中说:“要在世界政治中加强日本的发言权,不仅增加日本作为经济大国的分量,而且增加作为政治大国的分量。”

——金熙德《日本政治大国战略的背景、理念与论争》

(4)用一句话说明材料四中“典型的小国外交”的含义,并分析日本从“小国外交”转变为“大国战略”的原因。

【选修4《中外历史人物评说》】阅读下列材料:

材料一 “尽管毛泽东过去有段时间也犯了错误,但他终究是中国共产党、中华人民共和国的主要缔造者。拿他的功和过来说,错误毕竟是第二位的。”

——邓小平1980年8月《答意大利记者奥琳埃娜·法拉奇》

材料二毛泽东的“错误是从五十年代后期开始的,比如说,大跃进是不正确的。这个错误不仅仅是毛主席一个人的,我们这些人脑子都发热了。完全违背客观规律,企图一下子把经济搞上去。主观愿望违背客观规律,肯定要受损失。但大跃进本身的主要责任还是毛主席的。……一九六二年,毛主席对这些问题进行了自我批评。但毕竟对这些教训总结不够,导致爆发了‘文化大革命’。”

——引自《邓小平文选》第2卷第346页

阅后回答:

(1)根据材料一,概括指出毛泽东在新民主主义革命和社会主义建设时期所做出的重大贡献。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出邓小平为纠正毛泽东晚年所犯的错误,做出了哪些巨大努力?

【选修3《20世纪的战争与和平》】阅读下列材料:

材料一 1941年11月7日,苏联纪念“十月革命”24周年阅兵式。在莫斯科阅兵方阵前往红场的路上,不少的士兵满脸灰尘、衣着邋遢,甚至都不知道自己要去哪儿。阅兵现场也是比较混乱,由于各种原因分列式的徒步方阵也极不整齐。但苏联军民创造的“一个冬天里的奇迹”。

——引自《第二次世界大战史》

材料二 1993年6月8日,美国在华盛顿举行了第二次世界大战以后最大的一次庆祝胜利阅兵式,即海湾战争胜利阅兵式。当时布什总统亲自致词,检阅参加“沙漠风暴”的有关部队。这次阅兵式持续了近2个小时,有10多万观众观看了阅兵式。

——引自《西海都市报》2009年10月11日《世界阅兵仪式巡礼》

阅后回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析1941年11月苏联莫斯科阅兵式的主要特点。为什么说苏联军民创造了“一个冬天的奇迹”?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析海湾战争爆发的原因。海湾战争的胜利产生了怎样的影响?

【选修2《近代社会的民主思想与实践》】阅读下列材料:

材料一薛福成指出:“取西人器数之学,以卫吾尧、舜、禹、汤、文、武、周公之道”。郑观应说:“合而言之,则中学其本也,西学其末也。主以中学,辅以西学。”冯桂芬说:“以中国伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”。

——引自《洋务运动(1)》,上海人民出版社1961年版

材料二监察御史张盛藻为反对1867年同文馆决定招收科甲正途人员学习算学而上奏说:“朝廷必用科甲(科举考试)正途者,为其读孔孟之书,学尧舜之道,明体达用,规模宏远也,何必令其学为机巧,专明制造洋枪之理乎?”“以技艺夺造化,则干天怒;以仕宦营商贾,则废民之业。” 湖南巡抚王文韶说:“天下事有本有末,……就六事而言,练兵、简器、造船、筹饷,其末也;用人、持久,其本也。至其大本,则尤在我皇上一心。”

——中国近代史资料丛刊《洋务运动》

材料三张之洞在《劝学篇·同心第九》中说:“吾闻欲救今日之世变者,其说有三:一曰保国家,一曰保圣教,一曰保华种。夫三事一贯而已矣。保种必先保教,保教必先保国。……国不威则教不循,国不盛则种不尊。”

材料四李大钊指出:“(孔子)的学说所以能在中国行了两千余年,全是因为中国的农业经济没有很大的变动。……现在经济上生了变动,他的学说就根本动摇,因为他不能适应中国现代的生活、现代的社会。”“中用,即如何(把西体)适应、运用在中国的各种实际情况和实践活动中。实体与功能即用本不可分,……因此,如何把西体用到中国,是一个非常艰难的创造性的历史进程。……首先不要使西学被中国本有的顽强的体和学所俘虏改造或同化掉。相反,要用现代化的西体……来努力改造转换中国传统的文化心理结构。……不是消灭其种族,而只是改变其习性、功能和状貌。(在用的过程中)中学就被更新了。”

回答:

(1)根据材料一,归纳概括三位思想家的共同主张。他们是哪一政治派别的代表?

(2)根据材料二,归纳张盛藻和王文韶各自观点。两人的观点主要区别是什么?

(3)根据材料三,指出张之洞的核心政治主张。属于哪一政治派别的主张?

(4)材料四中,李大钊认为儒家学说在中国根深蒂固的主要原因是什么?结合所学知识,分析李大钊认为儒家学说发生动摇的原因又是什么?

(5)根据材料四,归纳概括李大钊思想主张的核心。结合所学知识,分析这一思想主张形成的原因。

【选修1《历史上重大改革回眸》】阅读下列材料:

材料一

材料二

请回答:

(1)材料-中的两幅图片表明鲜卑族的服饰和礼仪制度发生了什么变化?这一变化对北方社会的发展有何积极作用?

(2)材料二中,日本岩仓使节团出访欧渊的背景是什么?图一和图二所反映的历史现象有何内在联系?

(3)比较北魏孝文帝改革和日本明治维新的异同。

阅读下列材料:

材料一(英国拥有)很大的、不断扩大的市场……英国还拥有更多的、可供工业革命使用的资金用的流动资本,源源流入英国的商业利润比流入其他任何国家的都多……由于行会较早瓦解,由于对传统的条块农田的圈占,英国获得了充裕的流动劳动力……贫穷的农民们失去了自己的部分甚至全部的土地,被迫当租地人或打散工的人,否则就不得不去城里找工作。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1949年新中国的成立标志着中国人民从此站起来了,中国进入了由新民主主义社会向社会主义社会的过渡时期。

1953年,颁布了过渡时期总路线:“要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。”

材料三首先,我们将大规模改造公共建筑物,使之更加节能。其次,我们将对国家基础设施进行最大规模投资,将创造数百万工作岗位,这将是五十年代建立高速公路网后最大规模的基础设施投资计划。第三,新政府计划对学校建筑物进行大规模现代化改造,修复学校破损建筑物,并进行节能改造,在教室里安装新电脑设备。

——奥巴马发表讲话阐述经济振兴计划(2008年12月6日)

回答:

(1)概括该学者认为工业革命的爆发首先需要满足的三项因素;并结合所学知识,分析18世纪的英国是如何满足这三项因素,从而促成了工业革命的首先爆发。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括说明新中国向社会主义社会过渡的具体措施。

(3)与罗斯福新政相比,材料三中奥巴马的“经济振兴计划”更加关注什么?结合所学知识,分析其原因。