阅读下列材料:

材料一: 孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民(得到百姓的拥护)而为天子,得乎天子而为诸侯,得乎诸侯为大夫。┅┅”

——《孟子·尽兴章句下》

材料二:“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水亦覆舟。”

——《荀子·王制》

材料三:董仲舒对儒家思想作了发挥,他宣扬天是万物的主宰,皇帝是天的儿子,即天子,代表天统治人民,因此全国人民都要服从皇帝的统治,诸侯王也要听命于皇帝。

材料四:“古者以天下为主,君为客,凡君之所华世而经营者,为天下也;今却以君为主,天下为客,凡天下亡无地而得安宁者,为君也。”

——黄宗羲《明夷待访录·原君》

请回答:

(1)材料一主要反映了孟子的哪一观点?材料一、二反映的基本思想是什么?

(2)材料三宣扬的观点是什么?其实质是什么?

(3)材料四表明了作者对君主的什么态度?为什么与材料三存在认识上的差异?

不同时代的治国者都会遇到种种问题和挑战。阅读下列材料:

材料一董仲舒说上曰:“至秦则不然,……除井田,民得卖买,富者田连阡陌,贫者无立锥之地。……邑有人君之尊,里有公侯之富,小民安得不困?……古井田法虽难卒行,宜少近古,限民名(占)田,以澹(赡)不足,塞并兼之路。”

——《汉书·食货志》

今……富者兼地数万亩,贫者无容足之居……官取其一,私取其十,穑人安得足食,公廪安得广储?……望令百官集议,参酌古今之宜,凡所占田,约为条限,裁减租价,务利贫人。

——(唐)陆贽《均节赋税恤百姓六条》(794年)

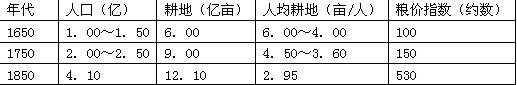

材料二清代农业发展状况表(1650-1850)(据《国史概要》有关内容编写)

材料三在19世纪(中期),俄罗斯、中国和日本社会都面临着来自内部和外部的双重挑战,和欧美军事力量的碰撞显示出农业社会在军事上要远远弱于工业化国家。所有这些国家都启动了雄心勃勃的改革计划,从欧美模式中汲取灵感以解决……统治危机。

——杰里·本特利等《新全球史》

材料四社会主义工业化是不能离开农业合作化而孤立地去进行的。首先,大家知道,我国的商品粮食和工业原料的生产水平,现在是很低的,而国家对于这些物资的需要却是一年一年地增大,这是一个尖锐的矛盾。如果我们不能在大约三个五年计划的时期内基本上解决农业合作化的问题,……我们的社会主义工业化事业就会遇到绝大的困难,我们就不可能完成社会主义工业化。

——毛泽东《关于农业合作化问题》

回答:

(1)根据材料一,西汉和唐代中期存在着什么相似的社会问题?董仲舒和陆贽提出的解决办法有什么异同?

(2)根据材料二,清代中期在社会经济生活中存在着什么问题?结合所学知识,有哪些因素加剧了上述问题的严重性?

(3)据材料三和所学知识,19世纪中期,中、俄两国面临的“内部和外部的挑战” 在具体内容和本质上有什么相似性?19世纪六十年代,中、俄两国统治者应对挑战的办法又有什么相同?

(4)根据材料四概括毛泽东的基本观点,并结合所学知识说明其影响。

(5)综合上述材料及讨论的问题,请你为它们拟定一个合适的标题。

【历史——历史上重大改革回眸】

阅读材料,回答问题。

材料一有学者认为,北魏孝文帝登基时与商鞅初到秦国时所面临的形势差不多,南北朝对峙的局面已经很久,拓跋贵族的社会发展水平不如南方;而秦国在政治、经济、文化方面远远落后于东方六国,“诸侯卑秦,丑莫大焉”。

材料二 “治世不一道,变国不法古。”

(1)据材料一,分析两次变法或改革的背景有何相似之处?

(2)商鞅变法和北魏孝文帝改革中,体现材料二观点的经济措施主要有哪些?

民生问题历来备受关注。阅读材料,回答问题。

材料一 “建设之首要在民生。故对于全国人民之食、衣、住、行四大需要,政府当与人民协力,共谋农业之发展,以足民食;共谋织造之发展,以裕民衣;建筑大计划之各式屋舍,以乐民居;修治道路、运河,以利民行。……土地之岁收,地价之增益,公地之生产,山林川泽之息,矿产水力之利,皆为地方政府之所有,而用以经营地方人民之事业,及育幼、养老、济贫、救灾、医病与夫种种公共之需。”

——摘自1 924年孙中山的《建国纲领》

材料二我国居民家庭消费水平比较(未考虑价格因素影响)(单位:元/人)

材料三 水是生命之源、生产之要、生态之基。黄河、长江哺育了中华民族,从古至今,气壮山河的水利建设,取得了举世瞩目的成就。但时至今日,旱灾仍是中华民族的心腹大患,称之为“最大硬伤”、“明显短板”。现代社会,水利是“重要条件”、“基础支撑”、“保障系统”,具有很强的公益性、基础性、战略性。中央农村工作会议提出,突出加强薄弱环节建设,大力发展民生水利,不断深化水利改革,加快建设节水型社会,促进水利可持续发展,努力走出一条中国特色水利现代化道路。

材料四1934年,毛泽东提出:“水利是农业的命脉”;改革开放后,国家明确水利是“国民经济和社会持续稳定发展的重要基础和保障”;进入新世纪,强调“水资源是基础性的自然资源和战略性的经济资源”;今天,又把水利上升为“国家安全”的战略定位。

材料五 粮食问题具有“放大”效应。粮食是必需品,供需紧张,就有可能引发大的波动,带来连锁反应,温家宝总理在十一届全国人大四次会议上作政府工作报告时强调,要把保障粮食安全作为首要目标,毫不放松地抓好农业生产。

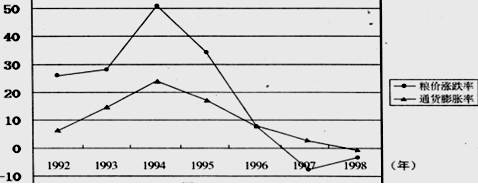

材料六 我国1992—1998年粮价涨跌率与通货膨胀率相关关系图

(1)依据材料一,指出孙中山对民生问题的认识和解决民生问题的办法。(不能照抄原文)这些主张在当时是否实现?为什么?

(2)归纳材料二反映的现象,并分析出现这种现象的原因。

(3)结合材料,用经济生活知识,以“走出一条中国特色水利现代化道路”为题写一篇小论文,请列出论文要点。

(4)有人依据材料得出结论:凡是认识都经历一个先错误、后正确的过程。请运用认识论知识辨析这一观点。

(5)据上图信息说明我国粮价变化可能引发的社会问题及形成的自然原因。

(6)为确保我国的粮食安全,你觉得可以采取哪些对策?

阅读材料,回答问题。

材料一中国古代一般认为三男二女较好,五男二女团圆最为理想。倘若做不到,宁愿单生男孩,也不能只生女孩。况且在很少社会保障的条件下,尚能靠儿子养老送终,即所谓“养儿防老,积谷防饥”。……西汉惠帝六年(公元前189年)诏令:“女子年十五以上至三十不嫁,五算。”惠帝这个法令使15岁至30岁的未婚女子多交算赋,且达常人的5倍。

——《制度文明与中国社会——风俗流变》

材料二英国维多利亚女王统治的时代保证家庭稳定生育,导致生育率居高不下。英国由于人口增加快,每年增加大量年轻劳动力,源源不断地满足工业革命的需求。

——《大国崛起与现代化》

材料三 1958年,毛泽东又再次将“人多力量大”摆在其人口观的首位。到1962年,由于人口政策指导思想的偏差和高生育率的延续,人口数量猛烈增长,国民经济发展出现明显的不协调。

——《浅析毛泽东的人口观》

材料四在城市,特别是在知识阶层家庭中,确是自觉地选择了“优生优育”,因为养育子女不仅仅是经济成本问题还有时间问题。2001年对农村的一项调查表明:在今天,家庭中男女地位的平等,合理生育或少生孩子的观念正在农民当中逐渐形成。“女儿也是传后人”等观念逐渐深入人心。

——《20世纪中国社会生活变迁史》

(1)据材料一概括中国古代生育观的主要内容,并结合所学知识分析其产生的主要原因。

(2)据材料二、三,概括英国、中国人口政策的相同点并分析其对两国造成的不同影响。

(3)材料四中,中国人的生育观念发生了哪些变化?结合所学知识分析其成因。

(4)综合以上内容,谈谈你对生育观念与经济发展关系的认识。

(14分阅读下列材料:

材料一 康有为在受光绪皇帝召见时称:“泰西讲求三百年而治,日本施行三十年而强,吾中国国土之大,人民之众,变法三年,可以自立,此后则蒸蒸日上,富强可驾万国”

——《戊戌变法》

材料二 戊戌变法期间,光绪皇帝工计发布变法诏令184条,包括政治、经济、文化教育等各个方面。对此,时任海关总税务司的赫德指出:“他们把足够的东西不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内,都填塞给它吃了。”康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》在思想上引发了极大震动,不仅顽固派坚决反对,而且不少维新派人物如唐才常 黄遵宪也难以接受,帝党领袖翁同龢也斥之为“说经家一野狐也”。因此,他的著作出版不久,即被光绪皇帝下令毁版。

——《中华帝国对外关系史》等

材料三 戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。

——《梦蕉亭杂记》

请回答:

(1)根据上述材料并结合所学知识,指出康有为希望“变法三年可以自立”的历史背景。

(2)戊戌变法的失败有多方面的原因。根据上述材料,分析维新派在变法中的失误之处。