材料一 宋承唐制,抑又甚焉。三师、三公不常置,宰相不专任三省长官,尚书、门下并列于外,又别置中书禁中,是为政事堂,与枢密对掌大政。天下财赋,内庭诸司,中外筦库,悉隶三司。中书省但掌册文、覆奏、考帐;门下省主乘舆八宝,朝会板位,流外考较,诸司附奏挟名而已。台、省、寺、监,官无定员,无专职,悉皆出入分涖庶务。故三省、六曹、二十四司,类以他官主判,虽有正官,非别敕不治本司事,事之所寄,十亡二三。……其官人受授之别,则有官、有职、有差遣。官以寓禄秩、叙位著,职以待文学之选,而别为差遣以治内外之事。

——《宋史》卷131《职官》

材料二 美国人生而平等,因而从未为创造平等而操心。他们也没有经历过民主革命的苦难就坐享民主革命的果实。美利坚合众国一诞生便引进了17世纪英国的政府形式和施政方法。所以,美国人从未为创造一个政府而担忧。……当一个美国人在考虑政府建设问题时,他的思路不是如何去创造权威和集中权力,而是如何去限制权威和分散权力。

——塞缪尔·亨廷顿《变化社会中的政治秩序》

(1)依据材料一,归纳宋朝加强君主专制的主要措施,并分析其突出特点。

(2)依据以上材料,并结合所学知识,分析宋朝和美国二者分权的目的有何本质差异。

阅读下列材料:

材料一:从波罗的海的什切青到亚得里亚海的的里亚斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。……无一不在苏联的势力范围之内。

——丘吉尔在富尔顿的演说

材料二:余相信美国之政策旨在支持自由之民族以抵抗少数武装分子或外来压力之征服企图。——杜鲁门致国会的咨文

材料三:美国应尽力协助世界回复至经济健全的常态……美国政府能够尽力缓和局势,协助欧洲走上复兴道路。

——马歇尔在哈佛大学的演说

材料四:本公约各缔约国……协定联合一切力量进行集体防御。

——《北大西洋公约》

请回答:

(1)材料一中丘吉尔所说的“铁幕”下的国家和地区指的是哪些?(3分)根据材料二、三,杜鲁门采取了什么具体措施?(6分)

(2)这四段材料反映了战后初期美国的政策是什么?它说明了什么?(6分)

阅读下列材料,回答后面的问题:

材料一:西周初年主要诸侯国

材料二:

材料三:宜侯矢铜簋,铸有铭文,记述了周王封宜侯并赏赐祭祀器皿、土地和奴隶之事。

材料四:下面是古人关于秦朝灭亡原因和郡县制功过的不同看法。

有人质问:“夏、商、周、汉封建(分封)而延,秦郡邑而促。”柳宗元回答道:“秦有天下……不数载而天下大坏,其有由矣:亟役万人,暴其威型,竭其货贿……咎在人怨,非郡县之制失也。……汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣……郡国居半,时则有叛国而无叛郡,秦制之得亦以明矣。”

——柳宗元《封建论》

“郡县之制,垂二千而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋。岂非理而能然哉?……郡县之法,已在秦先,秦之所灭者六国耳,非尽灭三代之所封也。”

——王夫之《读通鉴论》

(1)依据一、二、三则材料,描述西周分封制的特点。(9分)

(2)材料四对秦朝灭亡的原因和郡县制的功过进行了评价,概括其主要观点。

(3)结合材料并根据自己的理解谈谈制度创新与王朝兴衰的关系?

阅读下列材料:

材料一 我们原来打算“直接用无产阶级的国家的法令,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配。现实生活说明我们犯了错误。

——摘自《列宁选集》

材料二 在战争结束的时候,俄国就像一个被打得半死的人…而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!……这个结果是什么呢?结果就是,把市场,实际上就等于把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义发展史上,这是一个重大突破。

——《大国崛起》解说词

材料三 在某种意义上,有人说,他挽救了市场经济。就是说,市场经济不是没有毛病,出了一些毛病,在30年代的时候,他引进了一些新政,然后使市场经济又回到了一个比较健康发展的轨道。……开创了市场经济的新模式。在这种模式中,市场规律这只“看不见的手”和政府干预这只“看得见的手”联合起来,共同影响经济,市场的作用和政府的作用同时得以发挥。

——《大国崛起》解说词

材料四 1985年8月28日,邓小平在会见外宾时,曾经说到:“社会主义究竟是什么样子,苏联搞了很多年,也没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。

请回答:

(1) 根据材料一分析说明“现实生活证明我们犯了错误”是指什么?列宁的初衷与现实发生矛盾的根源是什么?

根据材料一分析说明“现实生活证明我们犯了错误”是指什么?列宁的初衷与现实发生矛盾的根源是什么?

(2)材料二所说的俄国“能够拄着拐杖走动”得益于什么政策?为什么说它是马克思主义经济理论的重大突破?

(3)材料三中“市场经济”出现的问题集中表现于哪一历史事件?有何影响?材料中的“他”所开创的市场经济新模式与以往相比最大的特点是什么?

(4)材料四中“苏联模式”对苏联经济发展有何消极影响?

阅读下列材料,回答问题。

材料一 从现在起,开始了由城市到乡村并由城市领导乡村的时期。党的工作重心由乡村移到了城市。……使中国逐步地由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家。……中国的革命是伟大的,但革今以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。

——毛泽东在中共七届二中全会上的报告(1949年3月)

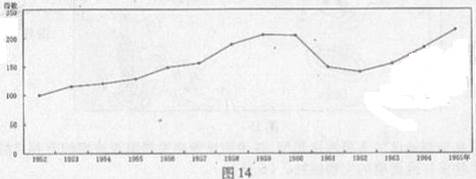

材料二 1952一1965年国民生产总值指数图(l952年=100)

(图表说明:横轴为年份,以1952年为起点,1965年为终点;纵轴为国民生产总值指数)

——摘自国家统计局国民经济综合统计司编《新中国五十年统计资料汇编》

(1)指出材料一“城市到乡村”、“城市领导乡村”的基本内涵。

(2)据材料二,概括20世纪五六十年代我国国民生产总值的变化,分别分析其主要原因。据此说明为什么“革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦”。

古今中外贸易不同程度上反映了世界各国经济发展的走向,反映了世界经济走向融合与交流的特征,还一定程度上折射出错综复杂的国际关系格局。阅读材料,回答问题。

材料一 古代中国处于东亚朝贡贸易体系的中心。明清时代,面对近代国际贸易的不断发展,统治者坚持把贸易归入朝贡体系,“凡贡使至,必厚待其人,对他们携带的货物,“皆倍偿其价”。于是各国纷纷来“贡”,导致“岁时颁赐,库藏为虚”。但是,在朝贡贸易中,中国政府并不是无所要求,更不是不讲回报。而是政治动机大于经济目的,力图造成“四海宾服,八方来仪”的宏大场面.

——齐涛《朝贡外交和朝贡贸易》

材料二 鸦片战争后,西方国家对中国的商品输出猛烈增加。中国进口的货物,第一是鸦片,第二是纺织品。1885年以后,棉纱和棉布的进口值超过鸦片进口值。中国出口商品仍然以传统的丝、茶为大宗。但是,丝、茶货值在出口总值中所占的比重逐渐下降。其中,茶叶最为明显。1886年以前,出口货物中茶叶占第一位。此后,中国茶叶在国际市场上受到印度、锡兰(今斯里兰卡)和日本茶叶的排挤,数量日减。19世纪70年代以后,中国对外贸易逐渐由顺差向逆差转变。

——赵德攀《中国近现代经济史》

(1)根据材料一归纳明清对外贸易的特点。(6分)结合所学知识分析其成因。(4分)

(2)从材料二看,晚清时期中国的对外贸易状况发生了怎样的变化?(4分)结合所学知识,指出“鸦片战争后,西方国家对中国商品输出猛增”的主要原因是什么?“