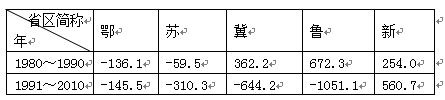

下面表格反映了我国某农作物的主产省区在1980~2010年种植面积的变化(单位:千公顷)。读表完成下列各题。

1980~2010年,该农作物主产区空间分布重心的变化特点是

| A.由北向南 | B.由东向西再向北 |

| C.由南向北再向西北 | D.由南向北再向东 |

引起其变化的主要因素可能为

①热量条件 ②市场距离 ③国家政策 ④劳动力价格 ⑤产品质量

| A.①②④ | B.①③⑤ | C.②③⑤ | D.③④⑤ |

黄河之害在于“多沙少水”。2002年7月以来,黄河小浪底水库进行多次调沙调水实验,并获成功。黄河第六次调水调沙于2007年6月15日9时开始,7月3日8时正式结束。据此回答题。.黄河第六次调水调沙时间选择在此时段,是因为此时( )

| A.黄河流域正值汛期,水量较大 |

| B.黄河中游径流含沙大,有利于冲沙减淤 |

| C.下游泥沙淤积量大,能最大量的冲沙减淤 |

| D.黄河流域进入雨季前,降低库容可为防汛做准备 |

.下列解决黄河下游地区“水少沙多”的建议、措施中,合理的是( )

①中上游地区退耕还林还草,加强水土保持

②改变上游水库的运作方式,变发电为主为向下游调水为主

③植树造林,遏制北方地区的沙尘暴天气

④在中游地区实施天然降水和径流的收集与储集工程

⑤加强流域内水资源的统一管理与调度

| A.①②⑤ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②③ |

下表为中国径流带主要特征值,据此回答题。

| 径流带 |

降水量(mm) |

径流深度(mm) |

蒸发量(mm) |

径流系数(%) |

| A |

<200 |

<10 |

<200 |

<10 |

| B |

|

|

|

|

| 过渡带 |

|

|

|

|

| C |

|

|

|

|

| D |

>1600 |

>900 |

>700 |

>60 |

.表中A、D径流带所在地区的主要外力作用分别是( )

A.流水利用 风力作用 B.风力作用 流水作用

C.冰川作用 风力作用 D.风力作用 海浪作用.与表中B、C径流带对应的自然植被分别是( )

A.荒漠 落叶阔叶林 B.温带草原 针叶林

C.温带草原 亚热带常绿阔叶林 D.落叶阔叶林 亚热带常绿阔叶林.表中B径流带所在地区国土整治的可行性措施是( )

| A.合理确定载畜量,防治土地荒漠化 |

| B.保育天然植被,防治水土流失 |

| C.退耕还林还草,进行小流域综合治理 |

| D.合理利用水资源,发展瓜果棉等特色产业 |

. 引起全球气温升高的因素是:( )

①.工厂、交通工具、家庭炉灶大量燃烧煤、石油、天然气

②.耕地面积不足,林区开辟梯田

③.工业生产和家庭广泛使用冰柜和电冰箱

④.沿海填海造陆

⑤.城市工交用地限制征用耕地面积

⑥.跨流域调水,调节地表径流

⑦.引水灌溉,改造沙漠、戈壁滩、石山

⑧.过分抽取地下水

| A.①②③ | B.③④⑤ | C.④⑤⑥ | D.⑥⑦⑧ |

. 6月22日至9月23日( )

| A.北京地区白昼变化为:短→长→短 |

| B.香港地区正午太阳高度变化为:低→高→低 |

| C.北极圈内极昼范围为:大→小→大 |

| D.南极圈内极夜范围为:小→大→小 |

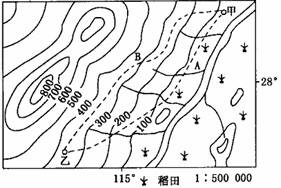

读我国某区域等高线地形图(虚线表示拟建的公路线),回答题。

.图中主要河流的流向为( )()

| A.从西南流向东北 | B.从东北流向西南 |

| C.从北流向南 | D.从南流向北 |

. 若在甲、乙两城镇之间修建一条公路,有A线和B线两个方案,B线方案与A线方案相比,主要的有利条件是( )()

| A.线路较短,工程量小 | B.坡度较平缓 |

| C.不用修大型桥梁,少占耕地 | D.连接多个居民点,社会效益大() |

.图示区域的开发,有以下四种方案,最合理的是( )

| A.山上植茶树,山下种稻棉 |

| B.山上修梯田,种经济林,山下种蔬菜、花卉,养奶牛 |

| C.山上建设水源林,山下种麦棉 |

| D.山上修梯田,建水库,山下发展种植园农业 |