罗马法是古罗马人留给世界的政治文明财富。阅读材料回答下列问题:

材料一: 古代罗马人相信,法律的目的是保证“正直生活,不害他人,各得其所”;人生而平等,都享有为任何人不能剥夺的一些基本权利……法是最高的理性……法是一种最高权利,是理智的人的精神和理性,是正义和非正义的人的标准。

材料二: 《十二铜表法》的相关内容

第5表:死者的财产需按其遗嘱进行处理。

第3、第8表:债权人可将无力偿还的债务人,交付法庭判决,直到将其戴上足枷、手铐,甚至杀死或卖之为奴。

第8表:凡故意伤人肢体而又未能取得调节时,则伤人者也需受到同样的伤害,不过,如有人打断自由人的骨头,他须偿还300阿司罚金;如被打断骨头的是奴隶,罚金可以减半。

第11表:禁止贵族与平民通婚。

请回答

(1) 据材料一归纳罗马法包含的基本原则。

(2) 材料二的规定和材料一的原则有矛盾的地方吗?如果有,请具体指出。

阅读下列材料,问答问题。

材料一

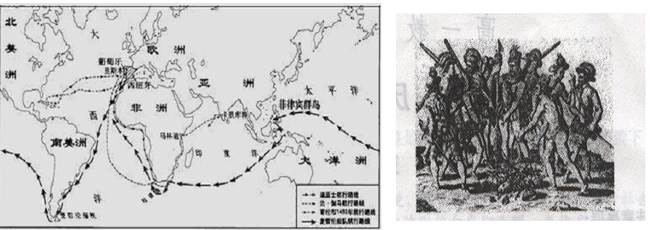

图一新航路开辟示意图图二 踏入美洲的西班牙殖民者正在进行掠夺

(1)材料一反映的历史事件对世界市场的形成各有何影响?(2分)

材料二有人描述20世妃初世界经济联系日益密切的情况时指出,伦敦的居民可以在1911年的某天,打电话订购世界上任何产品,想订购多少悉听尊便,同时,他也可以把自己的财富投资到地球任何角落的自然资源开发和新的冒险事业中;他可以利用廉价和舒适的交通工具,立即动身去任何国家。

(2)材料二反映了20世纪初世界经济发展形成了怎样的局面?促成这一局面最终形成的途径有哪些?(5分)

材料三 20世纪90年代以来,经济全球化成为世界经济发展的主要趋势之一。随着经济全球化的深入发展,反全球化运动也开始出现。1999年世贸组织西雅图会议期间,发生了震惊世界的反全球化运动,并导致会议无果而终。在此后的一些重大国际会议期间,都爆发了反全球化的示威和抗议运动。

(3)材料三中反全球化运动的出现,反映了经济全球化进程中存在着哪些重要问题?(3分)

(4)你认为应如何应对经济全球化运动?

人民英雄纪念碑落成于1958年。当年由中国科学院研究所所长范文澜领导,研究浮雕图片所需的史料题材。经过精心选择,确定了八幅汉白玉大型浮雕,来表现近百年来中华儿女走向独立和解放的革命历程。请根据下列四幅浮雕图片回答问题:

图1 1839年图2 1919年

图3 1937—1945年图4 1949年

(1) 分别指出上述图片所反映的重大历史事件的名称。(4分)

(2) 图一所反映的历史事件在近代史上引发了哪一场战争?这场战争结束后,清政府被迫签订了什么条约?给中国社会带来什么影响?

(3)图二所反映的历史事件在中国革命史上有何意义?

(4)在图三所反映的历史事件中,列强犯下了哪些滔天罪行?

(5)图四所反映历史事件的结局是什么? (2分)

(6) 根据图三到图四反映的历史事件,说明中国革命斗争的对象发生了什么变化?产生这种变化的原因是什么?

阅读下列材料,回答问题。

材料一春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府。给徭役。……四时之间,亡日休休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者。

——摘自(西汉)晁错《论贵粟疏》

(1)根据材料一,归纳影响中国古代小农经济不稳定的因素。(4分)

材料二凡荒政十有二:一曰……;四曰发赈;五曰……;六曰出贷;七曰蠲(juan:免除)赋;八曰缓征;九曰……。

——擅自《大清会典》

(2)根据材料二,指出清代救灾、减灾的主要措施(不得摘抄原文)。(4分)

(3)综合上述内容,你认为中国古代能否从根本上解决救灾问题?简要说明理由。(5分)

阅读下列材料:

材料一公元1500年前后,不同国家相互对话和相互竞争的历史大幕拉开了,由此,大国崛起的道路有了全球坐标。……绝大多数历史学家认为:公元1500年前后是人类历史的一个重要分水岭,从那个时候开始,人类的历史才称得上是真正意义上的世界史。在此之前,人类生活在相互隔绝而又各自独立的几块陆地上,没有哪一块大陆上的人能确切地知道,地球究竟是方的还是圆的,而几乎每一块陆地上的人都认为自己生活在世界的中心。

——《大国崛起》

材料二

| 年份 |

世界贸易总值 |

英国(连同殖民地) |

法国 |

德国 |

美国 |

| 1835 |

145 |

33.8(52.4) |

15 |

21 |

12.8 |

| 1870 |

374 |

91.8(140) |

45 |

42 |

34 |

材料三

请回答:

(1)根据材料一,指出1500年前后发生的什么事件成为真正意义上世界历史的开端?这一事件对欧洲产生了怎样的影响。

(2)从材料二可以看出19世纪中期英国的经济地位如何?请分析英国经济地位发生变化的主要原因。

(3)据材料三指出,20世纪90年代以来全球化趋势加强的主要表现。

(4)经济全球化是当今世界经济发展的必然趋势,但它又是一柄双刃剑。中国为应对全球化采取了怎样的具体措施?试举例加以说明。

经济改革的目的在于促进发展,稳定、繁荣社会。阅读下列资料,回答问题。

材料一我们到底有没有实质的进步,不在于富的人能更富,而在于贫穷的人也能有足够的生存来源。

——罗斯福

材料二即使在常常可以享受特权的莫斯科,顾客们也不能保证买到他们所需要的肉,蛋和家禽也缺货。……现在是春天了,但一如既往,蔬菜缺货……

我相信,只要我们改变我国经济工作的优先次序和组织结构,为我们的公民提供他们所需要的食品和消费品,我们就能成功地同资本主义竞赛。

——摘自《赫鲁晓夫回忆录续集》

材料三“房子大了,道路宽了,村民富了,我也能带着孙子到首都北京天安门圆我祖孙二人的梦了。今天更令我高兴的是,我们中国人还能上太空了。”在神舟六号成功飞天之日,一位见证了改革开放全过程的四川老人,用朴实的话语道出中华大地已经和正在发生的翻天覆地的变化。

——摘自《改革开放30年》

(1)根据材料一,罗斯福的言论是在什么严重局势下发表的? 其目的何在?为此他采取了哪些措施?

(2)根据材料二,赫鲁晓夫的一番话反映了当时什么现象? 你怎样认识赫鲁晓夫的反思?(注意:不得抄原文)

(3)材料三中四川老人的感慨说明了什么? 为什么他的家乡会发生这样大的变化?