(共8分)建立法制社会是近代历史发展的重要趋势。资产阶级不仅用暴力形式扫除了资本主义发展的障碍,而且还颁布了一系列法律文献,用法律的形式来巩固资产阶级的成果。

图片一 图片二《独立宣言》

(1)图片1漫画所反映的是西方资本主义国家所采用的何种政体形式?该形式最早是通过哪一个重要文献加以确立的?

(2)图片2《独立宣言》进步性表现在哪些方面?

图片3 《人权宣言》 图片4《拿破仑法典》封面

(3)图片3《人权宣言》在法国大革命中地位?《人权宣言》宣扬人们生来是而且始终是

自由平等的,能否真正实现自由平等,为什么?

(4)指出图片4文献的地位?

(5)从以上问题中所涉及的一系列法律文献的制定和颁布对人类社会的转型有什么重大

意义?

阅读下列材料(本题共计10分)

材料一:谋求欧洲统一有相当远的历史渊源。在千余年的发展中,欧洲的政治家和统治者们不惜使用最强大的武力统一欧洲,但都失败了。二战后至今,欧洲一体化进程发展迅速,显示出广阔的发展前景。

材料二:1950—1970年主要资本主义国家经济平均增长率的比较表

| 国家 |

联邦德国 |

意大利 |

法国 |

英国 |

日本 |

美国 |

| 增长率 |

6.7% |

5.6% |

5.3% |

2.9% |

9.6% |

3.5% |

材料三:2008年9月15日,拥有158年历史的华尔街第四大投资银行雷曼兄弟公司申请破产,曾经不可一世的华尔街金融巨头纷纷倒下,次贷危机引发美国的金融危机,进而席卷全球,影响巨大。

材料四:随着经济的发展,各国之间的联系也日益紧密,人们关心的共同问题越来越多。例如合理利用能源、资源、保护环境……问题,已被提上议事日程。

请回答:

(1)依据材料一结合所学知识分析二战后欧洲国家谋求一体化的原因?

(2)材料二中20世纪50—70年代西欧、日本、美国经济发生了什么变化?这种变化对资本主义世界经济格局产生了什么影响?并结合所学知识分析主要资本主义国家经济迅速发展的共同原因有哪些?

(3)材料三中2008年美国开始的金融危机迅速波及全球,这一现象反映了当今世界经济发展的什么趋势

(4)结合材料四概括当今世界人类面临许多问题与挑战,进入新世纪,我国环境污染事件频繁发生,联系所学知识,请为我国保护自然环境提出一条合理化的建议。

江南地区的经济,正是在六朝时期走出低谷,摆脱了原先落后停滞的状态,出现逐渐上升发展的重大转折,并为唐宋全国经济重心的南移奠定了基础。

注:六朝指吴、东晋和南朝的宋、齐、梁、陈。

(1)结合上图,请说出六朝时期,北方人民南迁后主要分布在哪一区域?促使哪个城市成为当时经济最活跃的都市?

(2)今天的中国有没有人口的迁移情况?举例说明。

(3)想一想江南经济的开发,对于今天泉州经济发展有什么启示?

创新是发展的动力。政体变革是制度的创新。任何国家、任何民族都是在不断改革创新中向前发展的。

秦朝行政系统简表

(1)上图反映出秦始皇开创了一套怎样的政治体制?在这套政治体制中皇帝的地位怎样?

(2)毛泽东曾赋诗“……惜秦皇汉武,略输文采……”,诗中“汉武”为加强中央集权在政治上有哪些创新?

(3)“秦皇”采纳李斯的建议焚书坑儒。“汉武”接受董仲舒主张罢黜百家独尊儒术。小李说“秦始皇和汉武帝对儒家学说的态度截然相反,所以他们的目的也是不同的”,你同意他的观点吗?为什么?

我国是一个多民族国家,各民族都为祖国的发展做出了重要贡献。阅读下列材料:

材料一秦汉时期我国的民族关系呈现出明显的区域特征,即南方地区的开发和融合加强,西部的贸易和交流频繁,北方边境战争不断。

材料二三国两晋南北朝时期我国西部和北部少数民族受汉族先进文化的影响不断内迁,大量南下的少数民族与汉族人民在黄河流域杂居相处,彼此交往。他们在生产方式和生活方式方面,相互渗透,取长补短。

材料三北魏初年,有个姓拓跋的人穿鲜卑的衣服,说鲜卑话,曾担任“白鹭官”,没有俸禄,但战争中掠夺到的财物可以归己。若干年后,他的后人已改用汉人的“元”姓,担任的官职是太尉,有规定的俸禄可以领取,穿汉人的衣服,说汉话,还与朝中的一个汉人官员结成了亲家。

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦汉时期在北方边境主要与哪个少数民族战争不断,其首领称什么?

(2)三国两晋南北朝时期,内迁的少数民族有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌‘历史上合称“五胡”,其中像中原汉族一样建立政权的是?

(3)依据材料三指出导致“白鹭官”后人发生变化主要源于历史上的哪一次改革?由史及今,今天我们应该树立什么样的民族意识?

阅读下列材料,回答有关问题

材料一

材料二当代史学研究者在评价汉代开辟的“丝绸之路”时称“在长达一千多年的时间里,它把黄河文明、恒河文明、两河文明和希腊文明等诸多人类文明最重要的起源地,串联在了一起,被喻为世界历史展开的主轴。”

请回答:

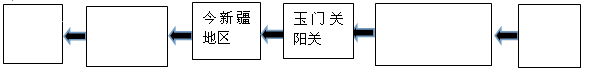

(1)2014年2月23日,中新社主办的“新世纪丝绸之路经济论坛”暨“新丝绸之路华媒万里行”在福建泉州开幕。依据所学历史知识和所给出的提示,完成这条丝绸之路的路线简图。

(答案写在方框内)

(2)为打通历史上最长的东西交通要道——丝绸之路做出重要贡献的是什么历史事件?

(3)请各举两例说明,“丝绸之路”成为东西方经济文化交流的桥梁。