古代中国,地方行政管理制度的变革与政治发展变化密切相关。阅读下列材料:

材料一 至于周衰,人心未离而诸侯先畔(叛),天子拥空名于上,而列国擅威命于下,因循痿痹(恶性循环),以至于移诈(改朝换代),谓非封建之弊乎?

——(明)张燧《千百年眼》

材料二 吴王濞招天下之亡命之徒铸钱,淮南王长收聚汉诸侯人及有罪逃亡者,江都王非亦招揽四方豪杰。……赵王彭祖,让商人独买商品以专其利,收入多于国家租税,而贵族与商人,声千互通,相为消长,这些情况皆足以动摇政局。

——据钱穆《秦汉史》整理

材料三 行省品秩高,权势重,对所辖路府州县官的统摄和节制力自然较强。行省辖区广,数量有限,又便于朝廷的最高指挥和节制……弥补了秦汉以来朝廷直接控制数目较多的郡、州、路时的缺陷和不足,使中央政府对各地路府州县的控制明显加强了。

——李治安主编《唐宋元明清中央与地方关系研究》

请回答:

(1)材料一中“封建”指什么?据材料一,指出“封建”所存在的弊端。

(2)据材料二,概括指出西汉王国对中央构成哪些方面的威胁。汉代地方行政体制变革实践的效果说明的本质问题是什么?

(3)据材料三,概括行省制度的实施所产生的影响。综合以上分析,指出古代中国地方行政制度的变革所反映的中央与地方关系的发展趋势。

【历史上重大改革回眸】日本传统上认为,教育是一项与仁和孝同等重要的德行。因此改革者们一直把设立新学校置于明治政府的任务清单中。阅读下列材料:

材料一在德川统治之下,公卿和武士,以及众多凭借财富(如果不是凭借其地位)而处于统治阶级外围的人,都接受过中国文化和思想的训练,且往往相当周详的训练。少数人,特别是德川统治较晚的时期,在接受上述训练之外,又学习了另外一些不同于中国传统文化和哲学价值的知识,即所谓“兰学”;……这一切为创造一个现代国家提供了坚实基础。

——威廉﹒G比斯利《明治维新》

材料二人之所以立其身、治其产、兴其业,以遂其生者,无他,端赖修身、开智、长其才艺也,而修身、开智、长其才艺又非学不可。自为日常之用的语言、写作和计算,到为官、为农、为商、为匠、为工等各行各业必需之知识,……事实上对于人类所有的职业而言,无一业无需求学……为此,知识乃是立身之本。

——日本《教育法》(1872年9月5日颁布)

材料三对比中日两国维新的背景你会发现,“教育程度”似乎决定了维新的成败。教育,在维新中发挥了怎样的作用呢?特别需要指出的是,到了江户时代末期,日本的教育已经达到了相当高的水平。……中国百日维新之时,梁启超曾经评论说,中国科举网尽举国上下之人才,专事空疏无用之学,使学生“悉已为功令所束缚,帖括所驱役,鬻身灭顶,不能自拔”。

——苏静主编《知日》

请回答:

(1)材料一反映了德川幕府统治时期在教育训练上有何变化?

(2)据材料二,明治维新时期人们对“知识”有何新的认识?结合所学知识,列举明治政府在“文明开化”方面的具体举措。

(3)据材料三,与日本明治维新相比,中国维新变法中存在什么严重问题?

(4)综合上述材料,你对 “中国梦” 的早日实现有何建议?

科学,首先是一种社会现象,是人类智慧的结晶。科学,同时又是一种文化现象,透过科学,我们能够管窥各国文化传统之貌。阅读下列材料:

材料一中国古代创造了辉煌灿烂的文明。……中国古代的科学技术在一个相当长的历史时期中一直居于世界领先的地位。商朝关于日食、月食的记录、哈雷彗星的记录;《唐本草》是世界上最早的由国家颁定的药典;……造纸术、印刷术、指南针和火药四大发明对世界文明的发展曾经起过巨大的影响。

——李建国《自然科学简史》

材料二 “由于提倡西学者,其目的不在科学本体,而在制铁船,造火器,以制胜强敌,谋富强救国之策耳。而学西学者,又束缚于科举思想,徒藉一二格致之名词,以为进身之阶,干禄之途而已。”

——中国化学家张准(1924年)

材料三 1956年,我国提出了“向科学进军”的口号,并制定出中国第一个发展科学技术的长远规划,即《1956年至1967年科学技术发展远景规划》。规划确定了“重点发展,迎头赶上”的方针和今后科技发展的主要目标。

——《人民日报》

请回答:

(1)据材料一及所学知识,指出宋元时期获得发展完善并对世界文明产生巨大影响的科技成就。

(2)概括材料二所描述的历史现象。国人重视“科学本体”开始于20世纪初的什么运动?

(3)据材料三及所学知识,列举20世纪六、七十年代我国在国防科技领域的成果。

(4)依据上述材料并结合所学知识,简要概括宋元、近代前期和现代中国三个时期科技发展的特色。

材料一文艺复兴对世界文明最伟大的贡献,是它通过自己各方面的重大成就,昭示了一种个人主义的伦理观。(它)大致包含三个方面的内容:一是对个人自主自立的强调,二是对私人生活的尊重,三是对个人全面发展的追求。

——摘自马克垚主编《世界文明史》

材料二要救一切相信的……这义,是本于信,以至于信。如经上所记:“义人必因信得生。”上帝给我们的恩典,只有通过信仰才能获得。基督徒的自由存在于这种信念:我们的虔诚和得救无需借助于机构来实现。

——马丁·路德《论基督徒的自由》

材料三

| 18世纪法国启蒙运动 |

|||

| 社会物质基础 |

人物 |

代表作 |

核心观点 |

| A |

伏尔泰 |

《哲学通信》 |

C |

| B |

《论法的精神》 |

三权分立 |

|

| 卢梭 |

《社会契约论》 |

主权在民 |

材料四当物质活动作为基础性的东西决定精神与制度发展的同时,后者也通过影响物质活动的目的性和倾向性来制约物质活动,使物质生产方式服从精神(或文化观念)的引导。

————董小燕《西方文明:精神与制度的变迁》

请回答:

(1)据材料一,概括文艺复兴时期“个人主义的伦理观”的主要观点。结合所学知识指出它所反映的特定社会物质基础。

(2)据材料二,概括马丁·路德关于人的信仰的主要观点。

(3)填写材料三表格中ABC空缺的内容。

(4)运用材料一、二、三,论证材料四的观点。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述清晰;200字左右。)

从1992年始,在中央政府的支持下,浙江、湖北等省份在地方行政体制上陆续推行“省管县”体制改革。历史上对“县”的管理经历了由皇帝直辖到归属地方管理的演变。阅读下列材料:

材料一在中国长达数千年的历史上,有过三次大革命,它们从根本上改变了中国的政治和社会结构。第一次发生于公元前221年,它结束了领主封建制,创立了实行中央集权制的帝国;第二次发生于1911年,它结束了帝国,建立了共和国;第三次发生在1949年,建立了共产党领导的政权。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二窃谓省者,古来宫禁之别名,宰相常议事其中,故后来宰相治事之地谓之省。今天下疏远去处亦列置行省,此何义也?……凡去行省者皆以宰相自负,骄倨纵横,无敢谁何。所以容易生诸奸弊,钱粮羡溢则百般欺隐,如同己物,盗贼生发则各保界分,不相接应,甚而把握兵权,伸缩由己,然则有省何益,无省何害? ——程钜夫《论行省》

材料三历代政区与地方政府的层级表

| 时期 |

高层政区 |

统县政区 |

县级政区 |

|||

| 秦 |

郡 |

县、道 |

||||

| 汉 |

郡、王国 |

县、道、邑、侯国 |

||||

| 魏晋南北朝 |

州 |

郡、王国 |

县、侯国 |

|||

| 隋、唐前期 |

府、州(郡) |

县 |

||||

| 唐后期五代 |

道(方镇) |

府、州 |

县 |

|||

| 辽 |

道 |

府、节度州 |

州 |

县 |

||

| 宋 |

路 |

府、州、军、监 |

县、军、监 |

|||

| 元 |

省 |

路 |

府 |

州 |

县 |

|

| 明 |

布政使司(省) |

府、直隶州 |

州 |

县 |

||

| 清 |

省 |

府、直隶州、直隶厅 |

县、州、厅 |

|||

——周振鹤《中国地方行政制度史》

材料四通过纵观历代地方政权层级变化的过程,地方政府层级的结构,其创设和变迁,首先要服

从于政治目的和经济发展的需要,……。古人曾用内外轻重之说来进行分析中央与地方的关系。……在中央集权削弱,地方分权偏重的时候,就被称为“外重内轻”,反之则为“内重外轻”。……通过对历代地方政权层级变迁的研究,对于我国正在进行的行政区划调整和政府机构改革无疑具有重要的“以史为镜”的意义。

——周振鹤《中央地方关系史的一个侧面(上)》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出“第一次大革命”在地方行政体制上的改革是什么?并指出这次改革对中国政治的影响。

(2)据材料二,概括程钜夫对行省制度所持态度。结合所学知识,对其观点加以反驳。

(3)据材料三,概括指出从秦朝到清朝历代政区与地方政府层级变化的特点。

(4)据材料四并结合所学知识,说明历代地方行政区划调整的目的。综合上述材料,谈谈你对当前“省管县”体制改革的看法。

阅读有关战后资本主义经济调整的材料:

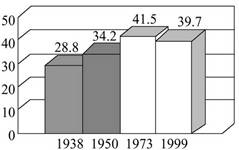

材料一 1938~1999年英国政府开支占GDP的百分比变化

材料二英国社会保障投入构成百分比

请回答:

(1)1938~1999年英国政府开支占GDP的百分比变化趋势是什么?发生这种变化的原因何在?(4分)

(2)英国社会保障投入构成中最主要的部分是什么?由此可以看出西方福利制度的什么性质?(3分)

(3)战后资本主义经济调整的主要特点是什么?这种调整和改革对战后资本主义经济产生什么影响?(4分)