阅读材料,回答问题。

故明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍。夫有功者必赏,则爵禄厚而愈劝(越受鼓励)。

——《韩非子》

(1)根据材料,概括韩非子关于选拔官吏的观点。结合所学,从人才选拔角度分析这种观点产生的时代背景。

所谓的行省,就是“行中书省”,属于中央政府中书省在地方的派出机构。本来,“省”的称谓是宫禁的意思,当年设置三省,本是君权集中的体现,但是隋唐以后,省的设置脱离了原本宫廷附属机关的本意,变成纯粹的行政机构。到了金元,又进一步演变成了地方建制的代称。

——张鸣《中国政治制度史导论》

(2)根据材料,概括“省”演变的过程。

阅读下列材料(共16分)

材料一日本有“心灵紧闭”但“眼观八方”的特征。在国弱时,他们卑谦地对外点头哈腰,默默拿来先进才智,然后悄悄在作坊里加班加点地消化,乃至超越,一旦确信自己超越了别国,便会出其不意地“创造神话”。

——陈冰《作坊里的日本》

材料二康有为等人想以日本明治维新的要义为蓝图,在中国推行变法。但是没有认识到日本与中国的国情不同,所处的国际环境不同等许多特点,而是机械地照搬日本的经验,只是从形式上学习,并没有掌握明治维新真正“要义”。

——《成败得失—戊戌维新与明治维新的比较》

请回答

(1)指出材料一中明治维新时期日本“心灵紧闭”而保留的民族传统是什么?这一时期日本“在作坊里加班加点地消化”了什么?据此指出日本“眼观八方”的特点。

(2)材料二康有为认为“所处的国际环境不同”,你认为当时中国与日本所处的国际环境最大不同是什么?日本明治维新成功的真正“要义”是什么?

(3)结合所学知识,从政治、经济方面概括中国戊戌变法和日本明治维新发生的相似原因。

阅读下列材料,回答问题(共12分)

材料一 天主教会把从事商业贸易和发财致富说成堕落行为,这种轻商思想与当时商品货币关系蓬勃发展的趋势背道而驰。

材料二 许多修道院与公共妓院无甚差别。——伊拉斯谟

材料三 16世纪初,罗马教廷每年从德国榨取的财富达30万古尔登,这个数目等于1497年德皇所征税额的21倍。

材料四 人们只有通过信仰,而不是其他任何手段,才能回报上帝。——马丁.路德

…… 通过永恒的、不变的意图,上帝始终决定着谁可以被拯救,谁将被毁灭。——约翰.加尔文

(1)根据材料一、二、三,概括宗教改革运动的起因

(2)比较材料四中马丁.路德与加尔文主张的共同之处。结合所学知识,评述他们的共同主张在欧洲历史上产生的积极作用。

阅读下列材料,回答问题(共13分)

材料一孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚魏之师,举地千里,至今治强。

——李斯《谏遥客书

材料二王安石下台后,也常常搞社会调查,常常对自己的新政进行反思,常常独自一人骑驴于林间小路中喃喃自语、疯疯癫癫,心灵的十字架十分沉重。有一次苏东坡去看他,刚想谈及“新政”的得失,王安石就惊问道:“你还要说过去那些事么?”苏东坡只好另换话题。王安石一生写了70大本日记,在日记中也对新政做过反省。

――《经济学家茶座》2003年第三期

商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦惠王车裂商君以徇,曰:“莫如商鞅

反者!”遂灭商君之家。

(1)结合所学知识,概述材料一商鞅变法使秦国“民以殷盛,国以富强”的主要措施。

(2)请用直线连接左边的变法措施与右边的对应项;并据此概括王安石变法理财措施的特点

市易法居民登记制度

均输法国营零售店管理局

青苗法国家信贷管理局

保甲法国家贸易局

(3)依据材料二,结合所学知识回答:如果你是王安石,你会对哪些问题进行反省?谈谈你对中国古代改革的认识。

阅读下列材料,回答问题:

材料一 某报记者对“安徽实行包干到户”这一历史事件的亲历者进行专访的摘要:

记者:当时农民分地的背景是什么?

亲历者:当时面临的情况是农民连吃饭都成问题,体制束缚了中国广大农民的积极性。但是,干部都不敢讲真话,口号上喊“人民公社年年好”,其实生产力却是年年大倒退,农民怨声载道。

记者:在当时的情况下搞包产到户的阻力很大吗?

亲历者:农民们走出了这一步,很多人都是反对的。有一位老同志干脆直说:“这是胡闹!”

(1)据上述材料概括农村经济体制改革的原因。

材料二 下图是1978年12月安徽凤阳县小岗生产队18户农民秘密开会,决定分田单干,写下保证书并签字画押。保证书的主要内容是:

他们保证完成向国家上缴的公粮和统购粮;若队干部因包产到户坐牢,他们保证把队干部的孩子养到18岁。

(2)材料二反映了什么历史现象?

材 料三 安徽省凤阳县小岗生产队资料

料三 安徽省凤阳县小岗生产队资料

| 年份 |

人口 |

粮食产量 |

人均口粮 |

人均分配收入 |

还贷款 |

交售粮食 |

| 1976年 |

19户 110人 |

35000斤 |

230斤 |

32元 |

—— |

—— |

| 1979年 |

20户 115人 |

132300斤 |

800斤 |

200多元 |

800元 |

30000斤 |

(3)材料三表格中的统计数据说明了什么?

(4)结合所学知识和上 述材料,简析小岗村农业生产发生巨大变化的原因。

述材料,简析小岗村农业生产发生巨大变化的原因。

阅读下列图表和材料,运用所学知识,分析回答问题:

材料一:中国早期民族企业

| 地点 |

创办人 |

企业名称 |

| 上海 |

方举赞 |

|

| 南海 |

陈启源 |

|

天津 |

朱其昂 |

贻来牟机器磨坊 |

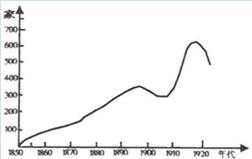

材料二:中国民族资本主义企业变化

(1)根据材料一所示内容,填上相应的企业名称。

(2)材料一中中国早期民族企业创办于何时? 其分布地点具有什么样的特点?

(3)从材料二可以看出近代民族工业在历史上有过发展的高潮,这一高潮大概出现在什么时期?这一高潮出现的原因是什么?之后为何很快又衰落了?

(4)从近代民族企业的历史命运中,我们可以得出怎样的认识?