沉醉是一种难得的情怀,那种沉迷与陶醉,那些场景和故事,往往铭刻在记忆里:沉醉于音乐、沉醉于书法、沉醉于阅读,沉醉于风景……沉醉于各种艺术或文艺活动带给人的真、善、美中,心灵就会优雅而充实。

请以“沉醉”为题写一篇作文。

要求:(1)文体自选,诗歌除外;(2)不少于600字;

《钢铁是怎样炼成的》成功塑造了保尔•柯察金这一无产阶级英雄形象。保尔是伟大的,保尔也是有血有肉的平凡人。他理想坚定,英勇无畏;他浪漫温情,也有过挣扎绝望。请结合相关情节,对保尔的英雄形象进行多角度分析。

阅读《艾香悠悠溢端午》一文,回答下列各题。

艾香悠悠溢端午

钟芳

①“五月五,是端午。门插艾,香满堂。吃粽子,撒白糖,龙舟下水喜洋洋。”在我的家乡,每到端午节,人们除了赛龙舟、吃粽子、喝雄黄酒外,还要去采几束艾草,插在自家的门楣上。我对插艾草这一习俗一直情有独钟,那一缕袅袅清香,常常把我牵进思念的故乡。

②儿时家乡的端午节,是氤氲在艾草香里的节日,家家户户门楣上都插满了艾草。听长辈们讲,艾草能祛病免灾,驱邪避晦,保佑一家人平平安安。端午那天,将它插于门楣,可使人身体康健。可这一插,竟有了上千年的岁月。那一束束斜插在门楣上的艾草,散发出淡雅似草药味的清香。那清香,丝丝缕缕,弥漫在屋子里,弥漫在童趣融融的村庄里。轻轻地闭上双眼,深深地吸上一口气,顿感心旷神怡,神清气爽。这一吸,那清香便让人终生难忘,岁月流转,内心一直萦绕着这一份乡野浓情。

③艾草是一种芳香型草本植物,碧绿中透出幽幽香气。每年初夏,正是艾草疯长的季节,它们总是挤挤挨挨地长在溪水岸边,叶片浑身泛着白白的茸毛,不施粉黛,绿油油的,充满着活力。那身姿挺拔瘦直,宛如亭亭玉立的乡村少女,清秀淡雅,温婉脱俗。轻风拂过,便有暗香浮动,带给你拂面的清凉芬芳,让人不由得吟出《诗经》里的佳句:“彼采艾兮,一日不见,如三岁兮!”

④端午节的清晨,母亲总是带着我一大早去河边采艾草。来到河堤边,只见两岸青草苍翠欲滴,河水清清,鱼跃蛙鸣。晨曦中,深绿色的叶子闪闪发光,亮晶晶的露珠儿从繁密的艾叶上滚落下来,很是美丽。只见母亲小心翼翼地采着艾草,洗去上面的泥土,看到自己的劳动成果,母亲总是乐得合不拢嘴。回到家中,母亲还会用碎布块缝制成各种精巧的小香包,内装积存的干枯艾叶,让我们佩于胸前。嗅着淡淡的香草味儿,感受到的是母亲的疼爱和温情。

⑤据说艾草全身是宝,有祛湿、散寒、消炎、抗过敏等功效,被称为“医草”。用艾草泡水洗澡,可以解毒治病。每到端午,母亲总是煮一大锅艾草水,倒入盆中,让我和小弟泡澡。坐在漂浮着艾叶的木盆中,吸着缓缓上升的芬芳香气,相信谁也不会拒绝这份浓缩了大自然草木精华的馈赠。也许是这样的清洗很舒服,小弟的脸上总是露出可爱的笑容。在艾草水的熏蒸下,我们的皮肤变得光洁生香,整个夏天都清清爽爽。

⑥一眨眼,端午佳节又快到了。母亲接连从老家打来了几个电话:“今年端午节要记得回家插艾哦。”听着母亲的唠叨,那悠悠艾香,又溢满心间。此时我才幡然醒悟,端午插艾草不仅是一种念想,一种母爱的味道,更是一种习俗,一种文化的代代传承。一瞬间,我的脑海里又浮现出了那一棵棵充溢绿意与清香的艾草来。愿那绿茵茵的艾草,生生不息,艾香馥郁而绵长。

(选自《天津日报》,有删改)

(1)作者为什么对插艾草这一习俗一直情有独钟?请结合文章②~⑤段的内容概括。

(2)请结合语境,赏析第④段中画线的句子。

只见母亲小心翼翼地采着艾草,洗去上面的泥土,看到自己的劳动成果,母亲总是乐得合不拢嘴。

(3)请结合全文分析,作者在悠悠艾香中寄托了哪些情感。

(4)下面对文章的理解分析,不正确的两项是

A.文章开头用民谣引出家乡端午的习俗,触发了作者的情思,勾起对儿时生活的回忆。

B.第②段从视觉、嗅觉、味觉等角度描写艾草,为后文写亭亭玉立的乡村少女做铺垫。

C.第③段引用《诗经》中有关“采艾”的佳句,增加了文章的诗意美、意蕴美。

D.第⑥段中写母亲接连打电话叮嘱“我”端午节插艾草,表现出母亲思想传统、保守。

E.作者综合运用多种表达方式,叙写往事,抒发感悟,语言隽永,感情真挚。

阅读《长在树上的“宝石”》一文,回答下列各题。

长在树上的“宝石”

毛恪成

①“油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。……如果不怕刺,还可以摘到覆盆子,像小珊瑚珠攒成的小球,又酸又甜,色味都比桑椹要好得远。”这是鲁迅先生《从百草园到三味书屋》中的文字。覆盆子到底是一种什么样的植物呢?

②覆盆子学名山莓,是蔷薇科悬钩子属植物,因其果实形、色、味与草莓相似且长在树上,故而也叫树莓。每年二三月份,树莓开花,它的花朵洁白无瑕,小巧玲珑,香味浓郁。

③四至六月,树莓结果。它的果实由很多小核果组成,接近球形或卵球形。依据果实不同的颜色,树莓可分为红树莓、黄树莓、黑树莓和紫树莓四大类,其中以红树莓最为常见。树莓果实可以鲜食,其口味独特,酸甜适中。这种鲜甜的味道,主要来源于淀粉在果实成熟过程中逐渐水解,转化成的可溶性糖。

④树莓的果实营养丰富,含有大量维生素和氨基酸。例如其维生素C的含量是苹果的5倍,氨基酸的含量是苹果的10多倍、梨和柑橘的近30倍。联合国粮农组织称它是“第三代黄金水果”,欧洲人更将其称为“水果之王”。

⑤树莓还有较高的药用价值。我国很早就将树莓当作中药使用,李时珍在《本草纲目》一书中提到,覆盆子味甘、酸、平、无毒,具有清热解毒、美容养颜、延缓衰老等功效。国外也有研究表明,树莓是一种效果相当不错的减肥食品。在许多国家,树莓也都被视为药食同源的神秘果实。据说,英国皇室将树莓作为御用果品已有500年的历史。树莓果实中所含的各种营养成分极易被人体吸收,常食可抗病强身。此外,树莓中钾的含量是钠的48.6倍,体现了高钾低钠的特点,对于预防和治疗肾病、高血压等也有很大益处。

⑥总体来看,树莓极具开发价值,犹如长在树上的“宝石”。

(选自《百科知识》,有删改)

(1)下面有关树莓的说法,不符合原文意思的一项是

A.树莓因果实的形、色、味与草莓相似且长在树上而得名,还有覆盆子、山莓等名称。

B.树莓在每年的二三月份开花,它的花朵洁白无瑕,小巧玲珑,香味浓郁。

C.树莓可分为红树莓、黄树莓、黑树莓和紫树莓四大类,其中以黄树莓最为常见。

D.树莓的果实中所含的各种营养成分极易被人体吸收,常食可抗病强身。

(2)下面对文中画线句子使用的说明方法及作用的分析,正确的一项是

A.使用列数字、作比较、分类别的说明方法,说明树莓果实营养丰富,含有大量维生素和氨基酸。

B.使用举例子、列数字、作比较的说明方法,说明树莓果实营养丰富,含有大量维生素和氨基酸。

C.使用打比方、列数字、分类别的说明方法,说明苹果、梨和柑橘营养丰富。

D.使用打比方、列数字、作比较的说明方法,说明苹果、梨和柑橘营养丰富。

(3)下面对本文的理解分析,不正确的一项是

A.文章开头用《从百草园到三味书屋》中的文字引出说明对象,激发读者的阅读兴趣。

B.文中加点词“主要”“据说”,都体现了说明文语言准确、严密的特点。

C.第⑥段作者把树莓比作长在树上的“宝石”,生动形象地说明树莓极具开发价值。

D.本文是一篇事理说明文,融知识性、趣味性为一体,为读者普及了科学知识。

阅读下文,完成问题。

念念不忘 必有回响

①无边丝雨,飘飘洒洒,连绵山脉笼罩在雨雾中,那天,是我来这所偏远山区小学支教的第一天。

②来之前我曾想,作为大学一年级学生,我能给孩子们带来什么?或许能激发出孩子们探索外界的信心,甚至改变孩子们的命运。

③不过在一展抱负之前,我得先面对自己的生活问题。下雨导致了停电,小学里没有现成的床,幸亏我准备了睡袋。厨房里生锈的地锅满是污垢,第二天光刷锅我仿佛就刷了一个世纪。更令人头疼的是没有自来水,只有一个盛水的桶,桶里的水仅够洗漱、要是想做饭、洗澡,就得去校外打井水。

④每天放学后,送孩子们回家的时候,我会顺便家访。没想到,孩子们的上学之路道阻且艰,尽管政府已经把山路修得很平整,但很多孩子更愿意走林间小路,因为可以节省不少时间。和孩子们一起穿行在树丛中的羊肠小路上,我明显跟不上他们的步伐。

⑤孩子们会时不时给我讲一些奇特的事情,比如山林的深处有野鹿、银狐,比如曾经有孩子上学途中从高高的山坡上滚下去,居然没有受伤……那些离奇的传说赋予了这片天地中的人们充满灵性和浪漫的生命元素。

⑥这种浪漫在孩子们的生活中只是昙花一现。当我亲眼看孩子们闷着头大口吃着缺油少荤的单调午餐时,我意识到这里的孩子们过早体会了生活的艰辛与无奈,也明白了为什么一开始孩子们对我播放的有些纪录片提不起兴致。的确,面对这些小小年纪就艰辛生活着的孩子,我没有资格要求他们去关心遥不可及的远方和素不相识的人们。但我能做些什么?

⑦支教的最后一天,为了给我送行,孩子们早早来到学校画黑板画、贴气球、布置教室。他们的欢笑声像高原洁净的空气一般清新怡人,节目是孩子们提前好几天排练的,每表演完一个,我都拼命鼓掌。

⑧欢送会进行到一半的时候,孩子们悄悄出去了。起初我没有在意,后来发现教室里人越来越少,门外响起呜呜哭声﹣﹣整个走廊里都是蹲在地上哭的孩子。我手足无措,不知道先去安慰哪一个。我不忍心面对他们,转身回到教室,然而黑板上的字又一次刺痛了我,我疯狂地擦着满满一黑板孩子们写给我的话﹣﹣“别走!留下来!”“留下来!别走!”任凭泪水恣意流淌。我真的太为难了!

⑨傍晚,坐在回程的高铁上,一位妈妈在给孩子指着远处美丽的红霞,孩子笑着;旁边坐着的是被山区孩子触动了的我,远方生活着的是通过我看到了大千世界的山区的孩子们。

⑩流年笑掷,未来可期。念念不忘,必有回响。

(1)下面对第①段环境描写,理解不正确的一项是

A.点名“我”前去支教的时节是春季。

B.交代“我”去支教的地点是偏远山区。

C.为文章第③段停电情况的出现做了铺垫。

D.烘托了“我”对支教工作的恐惧心理。

(2)第③段画线句运用了夸张的修辞手法,其表达效果是:

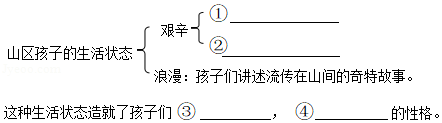

(3)阅读第④﹣⑥,完成下面的填空。

(4)第⑧段中说“我真的太为难了”,是因为 。

(5)联系全文,分析文章结尾句“念念不忘,必有回响”的含义。

阅读下文,完成问题。

植物也“聊天”

①遇到家族亲属,会亲切地打个招呼,还会协调关系避免“窝里斗”;遇到竞争对手,就迅速地威胁警告,并释放毒素抑制对方生长。

②你能想象吗?做出这些反应的是平时看上去仿佛很安静的植物。在看不见的地下,植物也“聊天”,它们的世界很“热闹”。

③研究发现,相邻植物可以通过释放化学物质,进行对外交流。这种由化学物质主导的对外交流,可以改变植物生长的微环境,调节养分供给,甚至影响产量。以中国南方经常相邻种植的花生竟然促进相邻的了花生和木薯为例,我们来看它们是怎么交流的。

④木薯先从根部向土壤中释放出氰化物,近的花生接收到这些信号后,就释放相应的乙烯。在乙烯影响下,花生会主动缩减植株的繁茂程度,优先保证果实的养分供给。同时,乙烯还能聚集土壤中的有益微生物到花生根部,提高花生对氮、磷等有效养分的吸收率,进而提高花生果实的饱满程度和产量。

⑤此外,植物还可以对外发送物理信号(声信号、点信号等)进行交流。澳大利亚生物学家的实验证明将罗勒栽种到胡椒附近,胡椒的长势就会变得更好。即使用塑料布把二者隔开,胡椒依然能保持这种变化,这是植物的声信号在发生作用。

⑥不同植物甚至可以在第三方的帮助下进行交流。“菟丝子”就是一个热情的“送信使者”,比如当昆虫侵害某植物的时候,该植物就发出抗虫信号,通过菟丝子将信号传输给其他植物,提醒它们戒备,增强抗虫力。

⑦除了进行交流,植物还能通过感知邻居发出的信号来决定是战是和。如小麦一旦感知到相邻的不同植物达到一定的密度,威胁自己的水分和养分吸收,它就会开始大量分泌一种物质抑制其生长,就像是拿起武器发动战争。反之,则和。对水稻的研究进一步证实,有亲缘关系的水稻种植在一起,根系会尽量小心翼翼地避开彼此,最大程度减少竞争,非亲非故的水稻种植在一起则相反,它们的根系会扎得更深,极力侵入和挤压对方的生存空间,抑制对方生长。科学家用确凿的证据表明,植物也有亲疏观念并具备相应的辨识能力,对内相互协调,对外扩张领土。

⑧科学家通过关注植物的“聊天”,破译植物语言,将适宜合种的植物相邻种植,抑制病虫害,增加植物产量,促进农业生产。

(1)第②段的“热闹”在文中的意思是 。

(2)本文③─⑥段依次说明的内容是① ;② ;③ 。

(3)第⑦段中“极力”一词不能删除,为什么?

(4)下列对文章的分析和理解,正确的一项是

A.第④段写到花生通过释放氰化物和乙烯与其他植物交流。

B.第⑦段写到不同品种的水稻种植在一起时可以通过产量。

C.标题交代了说明对象,并用拟人手法引起读者阅读兴趣。

D.文章的结尾指明了未来对“植物聊天”全新的研究方向。

(5)第⑤段还需要加入下面的例子,请说明理由。

英国研究人员发现,花朵能发出微弱的电信号,表示已经被采过蜜了。