国际经验表明,无论是发达国家还是发展中国家,大国经济发展主要依靠内需。只有立足扩大内需,坚持以扩大内需为战略基点,才能真正增强经济发展的内生动力,使我们的发展立于不败之地。十八大报告指出,要牢牢把握扩大内需这一战略基点,加快建立扩大消费需求长效机制,扩大国内市场规模。

运用消费的反作用的知识分析,国家为什么要扩大消费需求?

某县政府针对农村精神文化匮乏、干群关系紧张、社会动员管理困难等问题,创造性开展“舞动乡村”文化活动。组织省、市、县级文明单位与行政村结对,提供服务、投入资金,推进示范点建设;组织村民现场“讲、评、议”好人好事,发动基层文化志愿者开展“我为老歌填新词”舞动乡村舞曲及主题曲征集活动,将思想道德、尊老敬亲、热爱家乡等内容作为新词,老歌新唱,歌颂生活;跳舞现场每周召开村情通报会,每月召开村民议事会,选派机关干部走进活动现场,讨论村务、评议工作、研究事项、调解矛盾。

(1)结合材料,运用“建设社会主义精神文明”的知识说明如何看待“舞动乡村”文化活动。

(2)结合材料,运用“为人民服务的政府”的有关知识分析该县政府开展“舞动乡村”文化活动的必要性。

雾霾锁国,折射出大气污染治理刻不容缓。

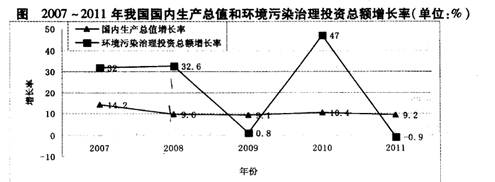

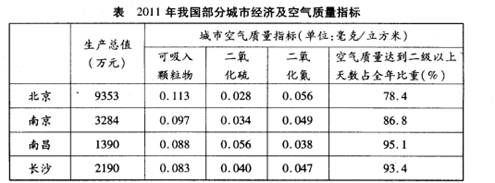

材料一

材料二研究显示,北京、上海和珠三角地区,机动车排放对PM2.5的“贡献”占22%至34%。国务院决定加快油品质量升级:加快国内炼油企业升级改造,确保汽、柴油第五阶段车用标准实施;加快汽车发动机相关技术研发与应用;按照合理补偿成本、优质优价和污染者付费的原则确定成品油价格,完善对困难群体和公益性行业补贴政策;加强油品质量监管,加大处罚力度;加强行业自律,企业要向社会公开产品质量承诺。

(1)指出材料一中图和表反映的经济信息。

(2)结合材料二,运用生产与消费、社会主义市场经济的有关知识阐述国家加快油品质量升级的道理。

(3)根据规律普遍性和客观性的原理及要求,分析治理大气污染为什么必须加快油品质量升级。

在八届全国人大一次会议上,社会主义市场经济被写入宪法。到本世纪初,社会主义市场经济体制初步建立。但影响发展的障碍仍然存在。阅读材料回答问题:

材料美国现代市场经济模式的主要特点:私人经济占绝对主导,国有经济比重小;私人资本集中程度高,垄断性强;市场自发调节作用很大,国家干预少,劳动力市场的自由开放程度高、流动性大,就业竞争压力大。金融危机的爆发迫使人们再一次审视美国市场经济模式。

用《经济学常识》的知识简要指出美国市场经济模式的利弊,并就其利弊谈谈对我国社会主义市场经济体制的完善有何启示。(提两条合理化建议)(9分)

某中学高二年级在探究本地文化发展战略时了解到:近年来,四川省在文化建设,尤其是公益性文化建设的投入上,力度不断加大,四川川剧大剧院试运行,省图书馆新馆、美术馆、非遗保护中心建设进展顺利。全省文化馆(站)、公共图书馆和部分博物馆、纪念馆免费开放。1.74万个农家书屋基本建成。广播、电视综合人口覆盖率分别达到96.6%、97.7%。

运用“发展中国特色社会主义文化”的有关知识,说明四川省不断加大对公益性文化事业投入的理由。(9分)

(34分)党的十八大提出全面建成小康社会的新要求:经济持续健康发展;人民民主不断扩大;文化软实力不断增强;人民生活水平全面提高;资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展。阅读材料,回答问题:

表一经济总量变化比较(GDP)单位:亿元

| 1980年 |

1990年 |

2000年 |

2005年 |

2012年 |

|

| 四川省 |

229.3 |

89l |

40lO.25 |

7385.11 |

23849.8 |

| 浙江省 |

179.7 |

898 |

6036.34 |

13365 |

27005 |

注:人均GDP:2012年四川省21013元,浙江省:49791元

材料一 为实现经济持续健康发展,四川省通过财税、金融政策调动群众建房兴业、创业就业、增收致富的主动性;全面落实中央稳定物价的各项政策措施,物价涨势得到初步遏制;主动对接国家支持的重点和方向,优化投资结构,加大投资力度,全社会固定资产投资15141.6亿元,增长17.7%;坚持短期政策与长期战略相结合,构建扩大消费的长效机制;推进国家级和省级高新技术产业开发区建设。规划建设科技创新核心区,搞好国家创新型城市试点;以示范片建设为突破口,重点抓好新农村50个省级示范片和10个整体推进县建设,全省基本实现新农村建设目标的村达到l万个以上;突出重点产业、重大项目、龙头产品和外资利用,实施“三带动”外贸创新发展战略,选择培育l0个外向型产业园区,大力拓展国(境)外市场。

(1)阅读表一,分析表一反映的经济现象,(5分)并结合材料一,运用《经济生活》所学知识谈谈我省是如何促进经济持续健康发展的。(9分)

材料二 为进一步推进全面小康社会建设,四川省省委组织专家分赴全省18市进行实地调研,针对调研中发现的新问题,认真听取民主党派和群众建议,进一步深化了对全省全面建设小康社会的认识,进一步深化了对四川省情的认识,进一步树立了坚持科学发展、加快发展的基本取向。

(2)结合材料二,运用所学《认识社会与价值选择》的知识分析说明四川省委组织调研、认真听取民主党派和群众建议的必要性。(12分)

材料三 2012年11月29日,中共中央总书记习近平带领新一届中央领导集体参观中国国家博物馆“复兴之路”展览现场。习近平定义“中国梦”——实现伟大复兴就是中华民族近代以来最伟大梦想,而且满怀信心地表示这个梦想“一定能实现”。全面建设小康社会就是2l世纪头20年的“中国梦”。也是21世纪头20年四川省的梦。

当前和今后一个时期,四川处于工业化、城镇化的加速期,处于全面建成小康社会的关键期。政府必须清醒看到,在前进的道路上还有不少困难和问题,必须充分认识新形势下面临的机遇与挑战,增强忧患意识、责任意识,推动我省在科学发展的轨道上加快发展,努力实现从经济大省向经济强省的跨越。

(3)运用《为人民服务的政府》的有关知识,谈谈政府应怎样行使权力,让四川梦得到实现。(8分)