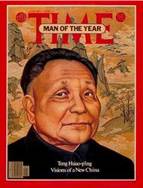

1979年1月,邓小平头像第二次登上《时代》封面,标题写着:“邓小平,中国新时代的形象”。这主要是因为

| A.邓小平主导启动了经济改革和对外开放 |

| B.邓小平结束了“文革”乱局 |

| C.邓小平成为中国国家元首 |

| D.邓小平一手促成中美关系正常化 |

甲午战争后,列强对中国的侵略方式是

①以商品输出为主②以资本输出为主③强占租借地④划分势力范围

| A.①②③④ | B.①②③ | C.②③④ | D.①②④ |

甲午战争后,中华民族出现严重的民族危机。这里的民族危机是指

| A.法国发动侵略中国的中法战争 | B.日本发动全面侵略中国的战争 |

| C.帝国主义对中国实行资本输出 | D.帝国主义掀起瓜分中国的狂潮 |

日本的君主立宪制同英国的君主立宪制在形式上是相同的,但在实质上有极大差异。下列有关表述,不正确的是

| A.前者天皇权力至高无上,后者君主权力受宪法制约 |

| B.前者天皇凌驾于议会之上,后者议会权力超过国王 |

| C.前者是封建君主专制政治体制,后者是资产阶级民主政治 |

| D.前者内阁大臣对天皇负责,后者内阁大臣对议会负责 |

福泽谕吉提出“天不生人上之人,也不生人下之人”的观点,反映了他

①接受了西方资产阶级的天赋人权观念

②反对日本的封建等级制度和伦理道德观念

③宜传自由平等

④反对对外扩张

| A.①②③④ | B.①②④ | C.①②③ | D.①③④ |

与戊戌变法比较,明治维新能够成功的显著背景是

| A.受西方资本主义的影响 | B.自上而下实行经济改革 |

| C.封建专制统治比较薄弱 | D.农民阶级支持全面改革 |