阅读下文,完成后面的题目。

宁静是有“地力”的土壤 张峪铭

土地是要休息的,它如人一样。

当季节将一床雪袄冰被覆盖在大地上的时候,我知道,这是让土地好好休眠——累了几个季节,长了几季庄稼,也该歇歇了。于是土地在冰封的河流下,在厚厚的雪被里,慢慢进入了梦乡。瘦了的土地,在梦中渐渐恢复了“地力”,一觉醒来,又以蓄足了的精力,去催生万物。是啊,没有“地力”的土壤,任何种子也找不到生命的方向。

人也是需要休息的,还需要宁静。宁静是一幅画的底色,单一而纯清,你可在上面演绎色彩的故事;宁静是一块土地,肥沃而平坦,你可以在里面播撒智慧的种子。宁静可以致远。要想让自己促狭的心胸变得宽阔,人必须在宁静中拓展自己思维的疆土。

苏东坡踌躇满志时,虽也是才华横溢,但在尔虞我诈的朝廷,写就的文章也不过是应景之作。当其绚丽的生活坠入谷底,瞬间只剩下一片灰暗之色。无车马之喧,也无恭维之言。宁静,宁静得没有半声问候,只闻自己的心跳;沉淀,沉淀得没有一丝亮光,只有泥土的颜色。于是思维在漫长的宁静中,发酵成“地力”旺盛的土壤,渐渐地有了“一点浩然气,千里快哉风”的达观豪放,也就有了《赤壁赋》与《赤壁怀古》的不朽华章。台湾作家林清玄说:“我们如果有颗宁静的心,即使是默默坐着,也可以感受到时间一步一步从心头踩过。”能感受被时间的脚步踩过的心田,接通了地气与天光,思想怎能不生出万丈光芒?

诺贝尔文学奖获得者莫言说,他小说中的奇妙想象,得益于当年放羊的牧场。偌大的牧场只有他和十几只羊。他躺在辽阔的草地上,是牧场上唯一的主宰。蓝天下,宁静中,风在动,云在飘,他的思绪也在飞。是宁静激活了他奇特的想象,是宁静积蓄了他生命的能量。

可现代许多人,在物质富足的时候,却越来越难以让自己宁静下来。生活的快节奏,让心疲于奔命;物质的强烈欲望,让心痛苦不堪。于是,人们将心灵寄托在热闹之中。在觥筹交错中,喝着热闹的酒;在霓虹闪烁里,唱着嬉闹的歌。没有宏大的布置不算排场,没有雷动的掌声不会说话……不闹点响动,人就不踏实,就如走夜路,故意吹着口哨给自己壮胆。可叹的是,想在喧嚣里求取,想在纷闹中扩充,只能得一时之满足,最后,心灵反遭紧缩包围。到头来,生存的土壤日益变浅,“地力”渐渐消失,上面只能长些浅根杂草了。

星云大师说过,愿望太多就增加烦恼,烦恼多了心就无法宁静,就更空虚。在名和利上,不要过分追求“拥有”,要用宁静的心去感受“有”与“无”,“有”带来的安乐是有限的,“无”带来的安乐是无限的。腾出物欲空间,让宁静驻在心中,你就能修炼得内心强大,修炼得百毒不侵。

心烦意乱,不能宁静,你的思想像狂风吹过的苇草,七零八落;热衷喧闹,拒绝宁静,你的智慧如月迷津渡,楼台雾锁。正如王安石笔下的方仲永,没有了宁静,也就没有了灵感,文思枯竭,智慧长不出新芽,也守不住曾经。

大智者莫不是气定神闲,如得道之高僧,在慌乱的小沙弥面前,依然镇静自若。心有宁静,无故加之而不怒,骤然临之而不惊。因为明白,来的终究要来,去的终将要去。宁静筑就了心里强大的基石,承载着大德、大智与大勇。所谓急中生智,也只不过将脑中一切无关的事,快速调为“静音”状态,顿时生出化解危难的智慧。

静能修身,静能生慧。因为宁静的心,是有“地力”的土壤。

《 人民文摘 》2013年第9期人和土地一样需要“宁静”。细心阅读一至五段,体会东坡和莫言的事例,为什么说宁静是有“地力”的土壤?

作者认为现代许多人难以宁静下来的原因是什么?这类人的思想走进了什么样的误区?

联系全文,谈谈你对第七段中“‘无’带来的安乐是无限的”这句话的理解。

本文语言优美,富有特色。试赏析文中划线的语句。

心烦意乱,不能宁静,你的思想像狂风吹过的苇草,七零八落;热衷喧闹,拒绝宁静,你的智慧如月迷津渡,楼台雾锁。

阅读下面文段,完成下题。

激发“到此一游”的文明耻感

①埃及卢克索神庙有着三千多年历史的浮雕上,刻划着汉字“丁××到此一游”。

②“没到过卢克索,就不算到过埃及。”神庙与汉字,两大文明竟以如此方式相遇,实在让人尴尬。不管是真心喜爱、跟风模仿还是年幼无知、出于炫耀,这种行为不仅污损了人类文明的瑰宝,也为中国游客添了一笔不良记录。

③相对大多数中国游客的有序有礼,少数人的不良表现更容易被放在公共外交的聚光灯下。不讲卫生、不遵守公共秩序、踩踏黄线、在飞机上争夺行李架空位、 、 ,因为这些行为,中国游客甚至在国外一家市场调研机构的调查中,名列“最差游客榜”第二名。当中国出境旅游人数从2000年的1000万人次快速增长至2012年的8300万人次,“每个人都是一部中国读本”,这句提醒更有特殊含义。

④“到此一游”的风波,理应成为反思文明素养的契机。面对刻字,现场中国游客莫不感觉羞愧,甚至连导游也赶紧走开。微博热议、媒体讨论中,惭愧、耻辱的情绪,谴责、反省的主调,也让人看到整个社会对文明素质的强烈吁求、一个国家文明意识的自我审思。当事孩子的父母也主动联系媒体,流下忏悔泪水,坦言“孩子犯错误,主要责任在大人,是我们监护不到位,平时教育做得不好”,公开道歉。未成年人犯错在所难免,应予以必要宽容并助其改正,但整个社会则应以此为镜、自我检视。

⑤的确,“到此一游”远涉重洋,也是国内不文明言行的不自觉“输出”。从被刻字弄得遍体鳞伤的长城,到赫然出现在故宫大水缸上的涂划,都是孩子耳濡目染的“活教材”。习惯了乱闯红灯,出了国可能也会“红绿色盲”;习惯了大声喧哗,在国外也难以主动调低音量。从这个角度说,文明习惯的养成不分海内外,文明素养的提升,更需要每个人的日常践行。

⑥有人说,最好的“到此一游”,是把旅途中所有的美好都刻在心上。而提升文明素养,也需在心上刻下这让人蒙羞的“到此一游”。在拥堵的公路上随意并道时,在地铁的长队里加塞插队时,在逃票成功洋洋得意时,在网络空间掐架骂娘时,这几个字就该闪动警示之光,提醒你触碰到了文明的红线。谨记“到此一游”激发的文明耻感,以此自戒自省,以此校言校行,整个社会的文明程度才能迈进一步。

⑦今日中国,吃饭穿衣已经不是问题,甚至海外奢侈品商店促销都会挂上汉语海报。然而,很多人也感觉,“两手满当当,心中空荡荡”。的确,现代化的过程中,怎能少了人的行为举止、思想意识的现代化?国务院会议倡导“健康文明旅游方式”,政府机构出台“文明行为指南”,这些都让人看到,在社会管理者那里,文明素养、人的素质,已越来越成为“发展的必修课”。

⑧同样是神庙,雅典阿波罗神庙的一块石板上,刻着这样的铭文:认识你自己。反思埃及神庙刻字事件,以此为契机省察自我文明素养,才能在国际交往中赢得尊敬,更让我们在文明复兴之路上“递进一层”。

(选自2013.5.27《人民日报》)下列说法与文意不相符的一项是()

| A.中国游客在国外市场调研机构的调查中,名列“最差游客榜”第二名。 |

| B.最好的“到此一游”,是在心上刻下旅途中所有的美好。 |

| C.“到此一游”的行为让我们感到惭愧,但我们更应该以此为镜、自我检视。 |

| D.激发了文明耻感的“到此一游”事件,理应成为反思文明素质的契机。 |

“每个人都是一部中国读本,这句提醒更有特殊含义。”对“特殊含义”理解不正确的一项是()

| A.“中国读本”这本书有13亿页,一个外国人不可能读全,只能读几页。因此认识几个中国人,他就认为这就是中国人了。 |

| B.当出国旅游的人数越来越多时,个人的文明程度在国际上产生的正面影响会更大。 |

| C.当出国旅游的人数越来越多时,个人的文明程度在国际上产生的负面影响也会很大。 |

| D.每个人的文明程度都影响着国际公众对中国的印象。 |

阅读第③段,在横线处再补写两个事例,使之与上下文衔接得当。

请指出第⑤段画线句子运用了什么论证方法,并简要分析其作用。

小明一家计划国庆节到南沙湿地公园游玩,请你结合本文和生活实际分别给他和他的父母提几条具体可行的建议 。

阅读下面两段文字,完成小题。

文段一

①读“科幻小说之父”儒勒·凡尔纳的作品,对以下两个特点印象最为深刻:首先是惊人的想象力与预见性。潜水艇的发明者Lake就是受《海底两万里》中“鹦鹉螺号”的激励,《云之帆》则激发了现代直升机之父雷克尔斯基的灵感。其次是科学精神。凡尔纳的想象不是闭门造车,而是建立在充分搜集资料和科学考证的基础上。如创作《从地球到月球》之前,他反复测算发射太空船的弹道,甚至还向教高等数学的堂兄请教。所以他笔下的情节尽管非常离奇,却总能给人真实可信的感觉。

②目前关于科幻小说的特点和功能,主要有如下看法:科幻文学的最高境界是将文学与科学完美结合,就像教皇在接见凡尔纳时所说,“我并不是不知道您的作品的科学价值,但我最珍重的却是它们的纯洁、道德价值和精神力量”;科幻小说从科学中开发故事资源,但它无法承担科学传播的重任,因为科幻小说中的科学不是真正的科学,而是科学在文学中的一种映像和变形;科幻小说的主要特点不是文学性,而是创造性的科学幻想、对未来可能性的探讨以及对现实问题的警示;将现代科学的最新发现和理论通过科幻小说这种大众喜闻乐见的方式向社会传播,对文明的发展是至关重要的。

③科普作品与科幻小说不同,它的主要目的是向大众宣传普及科学知识和理念。科普作品有以下特点:所述内容具有一定的学科专业性;所述内容要通俗易懂,深入浅出,能引起普通读者兴趣;可以适当地虚构作品情节、人物、环境等,以增加可读性;想象与科学现实之间的差别需要明确指出, 或者至少要保证读者不会混淆二者。

文段二

①经济学中有个卖鞋的段子:一个岛上的住民从不穿鞋,都光着脚,聪明的卖鞋人却从中看到了巨大的市场。中国的“科普”也是如此。大多数公众都还光着脚丫,只要将好的科普作品摆在他们面前,他们会愿意穿上科学的鞋子。

②2008年起,公益科普团体“科学松鼠会”开始用充满创意和好玩的方式传播科学,其理念“让科学流行起来”,令人耳目一新。他们致力于“建设科学与公众之间的桥梁”,使“科学有意思”。在他们看来,科学就像坚果,内核美味而有营养,外壳却难以剥开,“松鼠们”的工作就是剥开科学的坚果,将“果仁”带给大家。近年来,松鼠会在年轻人中越来越受欢迎。很多人对它的第一印象是:原来科学可以这样有趣!相比较而言,传统科普虽然也讲趣味性,但效果却不尽如人意。那么,如何才能提高科普的趣味性呢?下面几个例子,应该能给我们一些启发。

③“科幻中的科学”,这个题目就很有趣吧?我国物理学家李淼的《〈三体〉中的物理学》首发式场面火爆。借粉丝无数的科幻小说来讲物理学,仅听书名,便令人生出一睹为快之心。一些科普讲座,结合大家耳熟能详的科幻小说代表作,如凡尔纳的三部曲《格兰特船长的儿女》、《海底两万里》和《神秘岛》,讲述书中涉及到的冶金学、爆破学、工程学、水力学、动植物学、天文学、地理学等知识,广受读者欢迎。而翻开科学松鼠会的图书,登陆松鼠会网站浏览最新文章,你会发现时下的网络流行语屡用不鲜,如《我的酸奶我做主》、《五行蔬菜忽悠汤》、《汗、很汗、瀑布汗》、《蟑螂,何止是“小强”》、《宅男娶媳妇和时空曲率的关系》等等,又如《网络神兽的现实生活》,从网民杜撰的“草泥马”这种虚拟动物煞有介事地谈到一种南美骆驼,很容易让年轻人产生共鸣。

④“新民科学咖啡馆”已成为上海文化界一道特别的风景。该活动的组织者结合社会热点,邀请相关领域的专家学者,与听众在咖啡的清香中互动交流,碰撞思考,这种平等、轻松的气氛,让科技显得不再那么高不可攀。科学家走下讲台,与公众仿佛朋友聊天一般探讨共同关心的问题,无疑将激发公众参与科学活动的积极性。

⑤发端于英国的“名声实验室”竞赛,意在培养青年科学家与公众沟通的科学传播能力。它的主要评估标准之一是“幽默感的运用”。一个富于幽默感的科学家,更容易与公众沟通。若幽默运用得当,可令科普作品或科普活动趣味盎然、收效显著。每年在哈佛大学举办颁奖仪式的“搞笑诺贝尔奖”,堪称科学与幽默相结合的典范。它通过“使人先发笑后思考”来引发公众关注科学,同时对勉励青年学子投身科学事业、激发其想象力和创造力作用巨大。2000年因“磁悬浮青蛙”获搞笑诺贝尔奖的物理学家安德烈·盖姆,10年后因异想天开的石墨烯制取方法荣膺正宗诺贝尔物理学奖,可见搞笑诺贝尔奖绝非单纯搞笑。

⑥霍金是大师级的科学家,也是善于讲故事的优秀科普作家。他在新著《大设计》的《何为实在》一章中,有个“鱼缸里的金鱼视角”的例子。金鱼透过弧形的鱼缸玻璃观察世界,它眼中的宇宙被扭曲了,但对它来说是真实的。那么,自以为正在掌握宇宙规律的人类,所看到的一切是否真实?这个譬喻很巧妙,颇有几分庄周梦蝶和“子非鱼,安知鱼之乐”的意味,发人深省。由此可见,善用形象的譬喻(打比方),能显著提高表达效果,增强科普作品的可读性。譬喻是一种文学修辞手法,要求使用者具备深厚的文学素养、敏锐的观察力和丰富的背景知识,这也是对我们的科普作家提出的高期望。

⑦从以上例子可以看出,结合流行文化、① 、② 和③ ,是提高科普趣味性的几种方式。科普自身的大众化性质,意味着它是最需要讲究“收视率”和“票房”的。希望未来科普成为一个产业,希望未来能够出现一些走在路上就能被人认出来的科学明星,让他们为公众绘出壮丽的宇宙云图,带领公众远离蒙昧,更接近生命的本质。结合两个文段的内容,说说它们的写作意图分别是什么。

两个文段均举《海底两万里》为例,请你说说作者举例的目的有什么不同。

阅读链接材料,根据两个文段的内容,说说下面材料主要体现了科普作品的哪些特点,并作简要分析。

【链接材料】

原子本身的体积小到难以想象的地步。它的直径小于四十亿分之一英寸,如果把原子一个接一个的排成一直线,要排成相当于本页的厚度,则需要上百万个原子。原子的中心有一个原子核,它在原子中央的位置,就好比一颗钻石埋藏在一堆棉絮之中。虽然原子核半径约只是原子半径的十万分之一,但它所具有的质量却为整个原子质量的99.9%。原子核里面有质子和中子,是构成原子的三种粒子中的两种。另一种为电子,位于原子核外面。事实上,原子核与电子的距离,在比例上相当于太阳与地球之间距离的好几倍;就好像行星绕太阳运转一般,电子被一种电性引力所维系住,以飞快的速度无休止地绕核旋转。尽管电子只占有不到整个原子千分之一的质量,几乎可以说它的存在好像是一种原子附属物,但却又像是经过刻意的安排使它成为赋予原子一切基本个性的主宰。科普作品的四个特点,可以将科普作品与其他作品依次区分开来。按照四个特点的次序与其他作品进行区分,正确的一项是 (只填序号)

①科幻作品②一般的文学作品或娱乐作品

③专业学术文献④一般的科学新闻、科学纪实或报告文学

【甲】②③①④【乙】②③④①【丙】③②①④【丁】③②④①根据内容,将第⑦段的横线处补充完整。(每空不超过六个字)

根据下面题目要求,阅读《圆圆的肥皂泡》,完成小题。(共15分)

圆圆的肥皂泡

刘慈欣①

很多人生来就会莫名其妙地迷上一样东西,仿佛他的出生就是要和这东西约会似的。正是这样,圆圆迷上了肥皂泡。

圆圆出生后一直是一副无精打采的样子,连哭啼都像是在应付差事,似乎这个世界让她很失望,直到她第一次看到肥皂泡。当时她才五个月大,立刻在妈妈怀中手舞足蹈起来,小眼睛中爆发出足以使太阳星辰都黯然失色的光芒。

这是一个西北的正午,已经数月无雨,窗外,烈日下的丝路市弥漫着沙尘,在这异常干燥的世界中,那飘浮在空中的绚丽的水的精灵确实是绝美的东西。看到小女儿的笑脸,为她吹出肥皂泡的爸爸很高兴。

圆圆高考结束后的一天上午,家里有一群人来访,省电视台的主持人、摄像师,还有两个吉尼斯中国分部的人,昨天刚从上海飞来,其中一位沙哑着嗓子对圆圆的父亲说:“市长先生,您的……咳咳……这地方空气真干燥……您的女儿要创造吉尼斯纪录了!”

在开阔的楼顶上,圆圆吹出了一个巨大的肥皂泡。那个大泡在空中颤颤地变着形状,像是在跳舞。这个大泡的直径达4.6米,打破了3.9米的吉尼斯纪录。“液体的配方很重要,但窍门还在这个大环上。”圆圆在回答主持人提问时说,“它是由钻了一排洞的铅管弯成的,管里面充满了发泡液体,在大泡形成的过程中,这些液体不断从管上的小孔中泄出,使尽可能多的液体参与成泡,这样就可以形成更大的泡泡了。”“那么,你还有可能制造出更大的泡泡来吗?”“当然会的!这就要研究肥皂泡形成的几个要素,它包括液体黏度、延展性、蒸发率和表面张力,但对于形成超大的泡泡来说,最需要改进的是后两项……”“现在你已经被中国科技大学录取了,你将来的理想是什么?”“吹——更——大——的——泡——泡!”市长父亲听到圆圆的回答,摇头苦笑了一下。

几个直径四五米的大肥皂泡顺风飘行在丝路市上空,在这沙尘弥漫的干旱世界中,她们显得那么不真实,仿佛是来自另一个世界的幻影。

九年后的一天,正在为缺水而一筹莫展的市长,在办公室里接到了女儿的电话。“爸爸,生日快乐!礼物现在就送给您!您打开窗向天上看!”空中传来引擎的轰鸣声,市长看到一架飞机在城市上空缓缓盘旋。

飞机机腹下面吊着一个大环,那环的直径比飞机还长,它们组成了一个在空中飞行的戒指。令人震惊的景象出现了,在那个大环后面,吹出了一个大肥皂泡!肥皂泡在急剧膨胀,很快,飞机与它相比只是透明西瓜上的一粒小芝麻。下面的城市广场上所有人都在驻足仰望。

肥皂泡的膨胀仍在继续着,巨泡渐渐占据了半个天空!最后,它脱离了飞机下的大环,从空中降下来。当它接触地面后没有破碎,而是成一个直径近十公里的半球形立在大地上。这座城市,连同边缘的一个火力发电厂和一个化工厂,全被巨泡扣在其中!

“我不是故意的,真的不是故意的!”圆圆对着摄像机说,“本来大泡会顺风飘走,谁想到今天风力竟这么弱,这儿一贯是风很大的!所以它才掉了下来,把城市扣住了!” 博士毕业后,仅三四年时间,圆圆就凭借她开发的一种新的太阳能电池,使她的创客公司发展到几亿元资产的规模。现在,在城市边缘巨泡泡壁的位置,她正在接受采访。一会儿,市长同刚刚成立的紧急小组一起,驱车赶到了这里。

“肥皂泡膜的性质,是汽车等固体可以穿过,但不透气。”圆圆说。“所以现在空气质量正急剧恶化。”市长瞪了一眼女儿说。众人抬头看去,发现城市上空出现了一个巨大的半球状白色顶盖。城市和工厂产生的烟雾被大膜限制在泡内,这时,如果从远处看城市,只能看到一个顶天立地的乳白色半球了。

“需要关闭发电厂和化工厂,减缓空气污染的速度。”紧急小组组长说,“现在城市等于是处在一个密闭极好的温室内,阳光的热量在很快聚集,现在正值盛夏,据测算,泡内气温最终将达到摄氏60度!”一名驻军指挥官说:“一小时前,我们调直升机在泡顶反复穿过,试图用螺旋桨撕裂它,没有用;后来又用炸药在泡壁与地面的交接处进行爆破,还是不行!”

市长问圆圆:“大泡要多长时间才能自然破裂?”“大泡的破裂主要是由于泡壁液体的蒸发,这种物质的蒸发速度是极慢的,即使日照良好,大泡也得五六天才能破。”圆圆回答。“那只有全城紧急疏散了。”紧急小组组长叹了口气说。

“不到万不得已,不能走这一步。这都是你干的好事!”市长厉声喝道。圆圆低着头说:“我刚想出一个使大泡破裂的方法。在泡壁与地面交接线的内侧,挖一条一百至二百米长的壕沟,沟中灌满燃油并点燃,火焰会大大加速泡壁的蒸发,可以在三个小时左右使大泡破裂。”

市长命令抢险队照圆圆的方案做了。三小时后,大泡破裂了,城市里的人们听到天地间发出一声轻微的破碎声,清脆悠扬深远,仿佛宇宙的琴弦被轻轻拨动了一下。

“圆圆,我问你,既然泡壁是不透气的,那大泡也能保持住内部的湿润空气了?”“当然。其实,之前我就想过,用大泡作为超大型温室,可以在冬季为作物提供适合生长的湿度和温度。不过这还要使大泡更持久些。”“能让大泡随风飘很远吗?比如说几千公里?”“这没问题,阳光的热量在泡内聚集,使其内部空气膨胀,会产生类似于热气球的浮力。今天这个大泡生成的位置太低,风也太小了。”“能让大泡在确定的时间破裂吗?”“这也不难,只需要调节飞液的成分,改变它的蒸发速度就行了。”“如果有足够的资金,你能够吹出几千万甚至上亿个大泡吗?”圆圆吃惊地瞪大双眼:“上亿个?天啊,干什么?”“想象这样一幅图景: 。圆圆,你送给我一件伟大的生日礼物,说不定,这一天也是大西北的生日!”

震惊和激动使圆圆一时间说不出话来,只是呆呆地看着父亲。东方的天空中,出现了一道色彩奇异的彩虹。

向中国西部空中调水的宏大工程进行了十年。

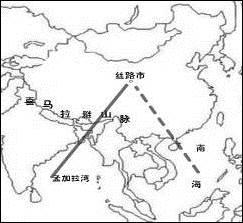

这十年,在中国南海和孟加拉湾之间,建成了许多巨大的天网,这些天网由表面布满小孔的细管构成,每个网眼有几百米甚至上千米的直径,相当于那个十多年前曾吹出超级肥皂泡的大圆环。每张天网有几千个网眼。天网分陆基和空中两种,陆基天网沿海岸线布设,空中天网则由巨型系留气球悬挂在几千米的高空。天网在海岸线和海洋上空连绵两千多里,被称作“泡泡长城”。

空中调水系统首次启动的那天, ,形成了长达数千公里的气泡长河!

在空中调水系统启动的两天后,圆圆飞回了丝路市。一轮圆月静静地悬在夜空中,从海上启程的气泡还没有到达。月光下挤满了人,圆圆同他们一起热切地等待着。突然听到有人喊:“天啊,怎么这么多的月亮!”

夜空中真的出现了一条月亮河!它们都是弯月,有上弦的也有下弦的,每个都是那么晶莹剔透。大西北的天空从此成了梦的天空。最壮丽的时刻是在清晨和黄昏,当地平线上的朝阳或夕阳将天空中的气泡长河镀上灿烂的金色时。

空中的气泡相继破裂,还有更多的气泡滚滚而来。在这个往年最干旱的时节,天空飘下了绵绵细雨。小雨掩盖了尘埃,空气清爽宜人,雨洒在脸上凉丝丝的很舒服。圆圆慢慢行走在她熟悉的街道上。那些街道,爸爸曾拉着她的小手无数次地走过,曾洒落过她吹出的无数个肥皂泡。圆圆轻轻地推开家门,看到灯下已经退休的头发苍白的父亲,仰在躺椅上,他手里拿着圆圆孩提时装肥皂液的小瓶儿,还有那个小小的塑料吹环,正吹出一串五光十色的肥皂泡。(有删改)

注:①刘慈欣:中国科幻小说作家,获得“华语科幻星云奖”2011年最佳长篇小说奖,2010、2011年最佳科幻作家奖,2015年2月获得美国“星云奖”提名。代表作《三体》三部曲被普遍认为是“中国科幻文学的里程碑之作,将中国科幻推上了世界的高度”。阅读本文,根据事件的发展,将下面的故事情节补充完整。

① →圆圆打破了肥皂泡的吉尼斯世界纪录→② ,父亲受启发想到解决缺水的办法→空中调水成功,丝路市迎来降水从下面两个题目中任选一题,按要求作答。

题目一:本文是一篇科幻小说,兼具“科学性”和“文学性”的特点。请你从文中各举一例,并作简要分析。

题目二: 文中塑造的圆圆和她的市长父亲的形象都特点鲜明,请你从文中各举一例,并作简要分析。如果你与同学们就这篇小说进行交流,针对文中“看似没有价值的发明,却成就了一项空中调水的宏大工程”的情节,请你提出一个问题,引起大家的思考。

本文第三部分,父亲的话中,想象了怎样一幅图景?第四部分,空中调水系统启动后,气泡长河是怎样形成的?请任选一处,结合文中相关文字和地图,展开想象,进行补写。(不超过150字)

阅读下面文章,完成小题。(13分)

冬天

徐海蛟

①我固执地认为,真正的冬天留在童年的时光里。

②在乡下,进入冬天,就进入一段空白。

③一年的农活忙完了,田里、山上都空出来。种子还在仓里,树苗还在坡上,牛拴在栏里,狗在村边闲散地溜达。

④冬天,是一年的结束,用来清扫和回顾,掸去落在墙角和窗格子上的灰尘,把方桌擦干净,磨亮切菜的刀,码好柴火。堆好土豆、地瓜、冬笋,杀一头猪……备好自家酿的米酒,冬天就在酒香中拉开大幕了。

⑤我喜欢自己的村庄渐渐地满起来。那些远走异地的人,那些结束一年工作的人,像返乡的候鸟,拎着大包小包回来了。路上的风尘吹得他们的脸红扑扑的,那是一种喜悦和相逢的颜色,这样的喜悦感染着村庄里的每一个人。

⑥在远道而归的客人中,如果有一个是自己的亲人,那是更大的喜悦。小时候,我们常常翘首企盼,等在外求学的小叔回来,等在外打工的小姑回来。等小叔将自己紧紧抱起来,抛到空中;等小姑从花花绿绿的包里掏出一份城里带来的礼物。在贫乏的童年里,一份从异乡带回的礼物让孩子的心里漫溢着惊喜。只在冬天,生活的日历上,才会出现这一抹亮色;只在冬天,我们的童年才能开启这份惊喜。

⑦我还喜欢春耕秋收忙了三个季节的农人们袖着手在打谷场的墙边踱来踱去。阳光落在他们的肩上、脸上、花白头发上,他们沿着墙根挪移,忘了节令和时日,忘了光阴流转。他们的内心就和风吹过的打谷场一样干净。他们的内心进入了时间的腹地,进入了一年里最心平气和的那一段。

⑧隆冬时分,大雪过后,不知窗外雪有多厚。父母会早早起来一次,将红薯和土豆放在一片青瓦上,在灶膛里添上大块头的炭,生起火,将青瓦搁在火上。这样等我们醒来,红薯和土豆已煨熟了。食物的香气丝丝吐着舌头,经过两道柴门,经过高高的木门槛,钻到我的被窝里,钻到我的鼻子里,任调皮的香气在房间里游来荡去,一阵一阵地诱惑着肚子,任小肚子咕噜咕噜地唱起“空城计”。

⑨有时候,我也格外担心煨得焦黄的红薯被隔壁的小孩偷去,就催父亲起来,到厨房的灶膛边去突击一番。红薯被偷过好几回了,金色的土豆也常常在我们饥肠辘辘时不翼而飞,可父亲从来没逮到过馋嘴的毛孩。我想父亲逮到了也会笑呵呵地将他们放掉的,然后回来跟我们说,差点就逮到了,差点就逮到了。

⑩真正的冬天在乡下。隔壁卖柴为生的林伯还会常常带来惊喜:有时,他会在铺满白雪的山上捉来一只迷路的野兔;有时,他还能和一群村里的年轻小伙一起伏击到四处觅食的野猪。我躲到屋外的雪地上用新布鞋踩出一个个脚印,心里突然涌起一种无法言喻的滋味,冬天真是个奇妙的季节啊!

11真正的冬天在乡下,在童年里。多年后,那儿一直留着一段洁白的往事。窗上还结着冰花,麦苗还在雪被下暗暗往上拱着身子,祖父的老牛还在栏里打着响鼻。只有我们渐行渐远,渐行渐远……

(选自2009年1月2日《宁波晚报》,有删改)文章写了很多童年时感受到的有意思的乡下冬天的细节,看似散却中心突出,原因是在结构上运用了相照应的句子,请找出这些句子,写在下面。

文章第④段画横线的句子说“冬天就在酒香中拉开大幕了”,这里的“大幕”运用了比喻,那么,接下来冬天演出了怎样的“戏剧”?请简要概括。

第⑧段的动词用得好,写父母的动作和“我”的感受。请从中任选一组,谈谈其运用的妙处。

从文章⑧⑨段看,文中的父亲是个什么样的人?请作简要分析。

文章最后一段为什么说童年往事是“洁白的”?说说你的理解。

阅读下面文章,完成小题。

独特的云南气候

①云南地处低纬度高原,地理位置特殊,地形地貌复杂。主要受南孟加拉高压气流影响形成的高原季风气候,全省大部分地区冬暖夏凉,四季如春。全省气候类型丰富多样,有北热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带、中温带和高原气候区共7个气候类型。

②云南气候兼具低纬气候、季风气候、山原气候的特点。其主要表现为:

③气候的区域差异和垂直变化十分明显。这一现象与云南的纬度和海拔这两个因素密切相关。从纬度看,其位置只相当于从雷州半岛到闽、赣、湘、黔一带的地理纬度,但由于地势北高南低,南北之间高差悬殊达6663.6米,大大加剧了全省范围内因纬度因素而造成的温差。这种高纬度与高海拔相结合、低纬度和低海拔相一致,即水平方向上的纬度增加与垂直方向上的海拔增高相吻合的状况,使得各地的年平均温度,除金沙江河谷和元江河谷外,大致由北向南递增,平均温度在5-24℃左右,南北气温相差达19℃左右。

④由于受地形的影响和天气系统的不同,全省气温纬向分布规律中常会出现特殊的情况,这种情况反映了气候的区域差异和垂直变化。出现了“北边炎热南边凉”的现象。特别是在垂直分布上,因境内多山,河床受侵蚀不断加深,形成山高谷深,由河谷到山顶,都存在着因高度上升而产生的气候类型差异,一般高原每上升100米,温度即降低0.6℃左右。“一山分四季,十里不同天” ,表明了“立体气候”的特点。

⑤年温差小,日温差大。由于地处低纬高原,空气干燥而比较稀薄,各地所得太阳光热的多少除随太阳高度角的变化而增减外,也受云雨的影响。夏季,最热天平均温度在19-22℃左右;冬季,最冷月平均温度在6-8℃以上。年温差一般为10-15℃,但阴雨天气温较低。一天的温度变化是早凉,午热,尤其是冬、春两季,日温差可达12-25℃。

⑥降水充沛,干湿分明,分布不均。全省大部分地区年降水量在1100毫米,但由于冬夏两季受不同大气环流的控制和影响,降水量在季节上和地域上的分配是极不均匀的。降水量最多是6、7、8三个月,约占全年降水量的60%。11月至次年4月的冬春季节为旱季,降水量只占全年的10-20%,甚至更少。不仅如此,在小范围内,由于海拔高度的变化,降水的分布也不均匀。

⑦云南无霜期长。南部边境全年无霜;偏南的文山、蒙自、思茅,以及临沧、德宏等地无霜期为300-330天;中部昆明、玉溪、楚雄等地约250天;较寒冷的昭通和迪庆达210-220天。云南光照条件也好,每年每平方厘米为90-150千卡,仅次于西藏、青海、内蒙古等省、自治区。

⑧云南的这种气候特点,有利方面是适宜多种农作物和经济作物的生长和发展,同时也为旅游业的发展提供了有利的条件。不利方面是干季和雨季过于集中,分布不均,还伴随有洪涝、低温冷冻、冰雹等灾害,会给农业带来危害。

(选自《云南百科知识》)云南气候的主要特征表现在哪些方面?请简要概括。

云南气候同一纬向会出现“立体气候”的特殊情况,这是什么原因?

第⑤段划线句子用了什么说明方法?在文中的作用是什么?

结合全文,请你说说云南的气候特点为旅游业的发展提供了哪些有利的条件。