意大利传教士利玛窦曾经把子午线从世界地图中央向西移动170度,使中国正好出现在《坤舆万国全图》的中央。他这样做

| A.迎合了统治者“天朝上国”的心理 | B.打破了中国传统“天圆地方”观念 |

| C.大大开拓了中国知识分子眼界 | D.改变了中国人观察世界的角度 |

1903年9月7日,清政府设立商部。接着,清政府颁布了钦定大清商法、商会章程、铁路简明章程、奖励华商公司章程、矿务章程、公司注册章程、试办银行章程等。这些措施

| A.加快了中国民族工业的结构性转型 |

| B.可证实清政府发展资本主义的决心 |

| C.有利于中国经济管理制度的近代化 |

| D.掩饰不了清政府对民族工业的压制 |

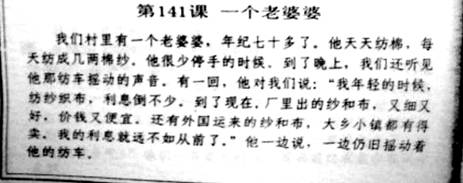

叶圣陶先生于1932年编的《开明国语课本》有这样一课,本课内容反映了

| A.工业革命对中国农村的影响 | B.鸦片战争对中国农村的影响 |

| C.辛亥革命对中国农村的影响 | D.机器生产对中国农村的影响 |

毛泽东在1956年12月讲过:“可以考虑开私营工厂、开夫妻店,雇工也可以;开私营大厂,订条约,二十年不没收;华侨投资二十年、一百年不没收。开投资公司,还本付息,可以搞国营,可以搞私营;可以消灭资本主义,又搞资本主义”。与以上思想相似的是

| A.新经济政策 | B.战时共产主义政策 |

| C.斯大林模式 | D.赫鲁晓夫改革 |

素有“民间思想家”之称的王康先生在接受采访时指出,“五四”的演员在中国,剧本和导演却是在国外。这说明五四运动

| A.由外国领袖组织发动 | B.是十月革命在中国的翻版 |

| C.受到世界各国的援助 | D.深受当时国际形势的影响 |

《舌尖上的中国》中有这样的描述:“(明中期)扬州是中国食盐的集散中心,大批的商人来到这里,全靠着食盐贸易发家,他们同时带来的还有各自家乡的厨师、食材、口味。”这反映出明中期扬州地区

| A.成为饮食文化中心 | B.重农抑商政策松动 |

| C.商品经济较为发达 | D.私商成为商人主体 |