某化学小组在学习元素周期律后,对教材中Fe2+氧化为Fe3+的实验进一步思考,并提出问题:Cl2能将Fe2+氧化为Fe3+,那么Br2和I2能否将Fe2+氧化为Fe3+?

环节一:理论推测

部分同学认为Br2和I2都可能将Fe2+氧化为Fe3+,他们思考的依据是________。

部分同学认为Br2和I2都不能将Fe2+氧化为Fe3+,还有同学认为Br2能将Fe2+氧化为

Fe3+而I2不能。他们思考的依据是从上到下卤素单质氧化性减弱。

环节二:设计实验进行验证

在大试管中加适量铁粉,加入10 mL稀盐酸,振荡试管,充分反应后,铁粉有剩余,取上层清液进行下列实验:。

实验1:

| 试管 |

操作 |

现象 |

| ① |

先向试管中加入2 mL FeCl2溶液,再滴加少量红棕色的溴水,振荡试管 |

溶液为黄色 |

| ② |

先向试管中加入2 mL FeCl2溶液,再滴加少量棕黄色的碘水,振荡试管 |

溶液为黄色 |

环节三:实验现象的分析与解释

(1)同学甲认为①中现象说明溴水能将Fe2+氧化,离子方程式为________。

同学乙认为应该补充实验,才能得出同学甲的结论。请你帮助同学乙完成实验:

实验2:

| 操作 |

应该观察到的现象 |

(2)该小组同学对②中溶液呈黄色的原因展开了讨论:

可能1:碘水与FeCl2溶液不反应,黄色是碘水稀释后的颜色。

可能2:______________。

实验3:进行实验以确定可能的原因。

| 操作 |

现象 |

| 向试管②所得溶液中继续加入0.5 mL CCl4,充分振荡,静置一段时间后。取出上层溶液,滴KSCN溶液 |

静置后,上层溶液几乎无色,下层溶液为紫色;上层溶液滴加KSCN溶液后,出现浅红色 |

同学丙认为该实验现象可以说明是“可能2”成立,同学丁认为不严谨,于是设计了实验4:

实验4:

| 操作 |

现象 |

| 向另一支试管中加入2 mL FeCl2溶液,滴加0.5 mL碘水后,再加入0.5 mL乙酸乙酯,充分振荡,静置一段时间后。取出下层溶液,滴加KSCN溶液 |

静置后,上层溶液为紫色,下层溶液几乎无色;下层溶液滴加KSCN溶液后,没有出现浅红色 |

你认为实验4设计的主要目的是________________。

同学丁根据实验4现象得出结论:在本次实验条件下,碘水与FeCl2溶液反应的程度很小。

(3)Cl2、Br2、I2氧化Fe2+的能力逐渐减弱,用原子结构解释原因:__________。

用50 mL 0.50 mol/L的盐酸与50 mL 0.55 mol/L的氢氧化钠溶液在如图所示的装置中进行中和反应,通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:

(1)烧杯间填满碎泡沫塑料的作用是___________________________

(2)环形玻璃搅拌棒能否用环形铁质搅拌棒代替?_____(填“能”或“不能”),

其原因是_______________________________________________________。

(3)实验时氢氧化钠溶液的浓度要用0.55 mol/L的原因是______________________。

实验中若改用60 mL 0.50 mol/L的盐酸与50 mL 0.55 mol/L的氢氧化钠溶液进行反应, 与上述实验相比,所放出的热量____________(填“相等”“不相等”),若实验操作均正确,则所求中和热________________(填“相等”“不相等”)。

(4)已知在稀溶液中,强酸和强碱发生中和反应生成1 mol H2O时,放出57.3 kJ的热量,则上述反应的热化学方程式为:__________________________________。

卤代烃是一类重要的有机合成中间体,是许多有机合成的原料。根据卤代烃的相关性质,回答下列问题

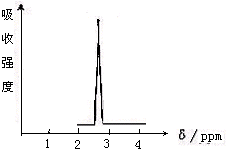

(1)化合物A和B的分子式都是C2H4Br2,A的核磁共振氢谱图如下图所示,则A的结构简式为,请预测B的核磁共振氢谱上应该有个峰(信号)。

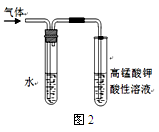

(2)某同学用如图1装置(铁架台、酒精灯等略)验证取代反应和消去反应的产物。

实验操作Ⅰ:在试管中加入5 mL 1 mol/L NaOH溶液和0.5 mL溴乙烷振荡。

实验操作Ⅱ:将试管如图1固定后,水浴加热。

①据图1:用水浴加热而不直接用酒精灯加热的原因是。

②图2是为证明溴乙烷在NaOH乙醇溶液中发生的是消去

反应,实验中需要检验的产物是,

水的作用是,

实验现象是。

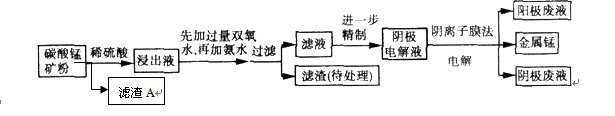

某种碳酸锰矿的主要成分有MnCO3、MnO2、FeCO3、MgO、SiO2、Al2O3等。已知碳酸锰难溶于水。一种运用阴离子膜电解法的新技术可用于从碳酸锰矿中提取金属锰,流程如下:

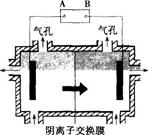

阴离子膜法电解装置如下图所示:

(1)写出用稀硫酸溶解碳酸锰反应的离子方程式: 。

(2)已知Ksp (Fe(OH)3) =" 4" ´10–38,假设溶液中Fe3+离子浓度为0.1 mol·L–1,则开始生成Fe(OH)3沉淀的pH是_________,沉淀完全的pH是_________。(可能用到的数据:lg = -0.1 lg

= -0.1 lg =0.2)

=0.2)

(3)已知不同金属离子生成氢氧化物沉淀所需的pH如下表:

| 离子 |

Fe3+ |

A13+ |

Fe2+ |

Mn2+ |

Mg2+ |

| 开始沉淀的pH |

1.2 |

3.7 |

7.0 |

7.8 |

9.3 |

| 沉淀完全的pH |

3.7 |

4.7 |

9.6 |

9.8 |

10.8 |

加氨水调节溶液的pH等于6,则“滤渣(待处理)”的成分是 (写化学式),滤液中含有的阳离子有H+和 (写符号)。

(4)在浸出液里锰元素只以Mn2+的形式存在,且滤渣A中也无MnO2,请用离子方程式解释原因: 。

(5)电解装置中箭头表示溶液中阴离子移动的方向,则A电极是直流电源的 极。实际生产中,阳极以稀硫酸为电解液,阳极的电极反应式为 。

(6)该工艺之所以采用阴离子交换膜,是为了防止Mn2+进入阳极区发生副反应生成MnO2造成资源浪费,写出该副反应的电极反应式: 。

(5分)实验室常利用甲醛(HCHO)法测定(NH4)2SO4样品中氮的质量分数,其反应原理为:

4NH4+ +6HCHO =3H++6H2O+(CH2)6N4H+ [滴定时,1 mol (CH2)6N4H+与 l mol H+相当,然后用NaOH标准溶液滴定反应生成的酸。某兴趣小组用甲醛法进行了如下实验:

步骤I称取样品1.500 g。

步骤II将样品溶解后,完全转移到250 mL容量瓶中,定容,充分摇匀。

步骤III移取25.00 mL样品溶液于250 mL锥形瓶中,加入10 mL 20%的中性甲醛溶液,摇匀、静置5 min后,加入1~2滴酚酞试液,用NaOH标准溶液滴定至终点。按上述操作方法再重复2次。

(1)根据步骤III填空:

①碱式滴定管用蒸馏水洗涤后,直接加入NaOH标准溶液进行滴定,则测得样品中氮的质量分数________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。

②锥形瓶用蒸馏水洗涤后,水未倒尽,则滴定时用去NaOH标准溶液的体积_______(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)

③滴定时边滴边摇动锥形瓶,眼睛应观察____________。

A.滴定管内液面的变化 B.锥形瓶内溶液颜色的变化

④滴定达到终点时现象:__________________________________________________。

(2)滴定结果如下表所示:

| 滴定 次数 |

待测溶液的体积 /mL |

标准溶液的体积/mL |

|

| 滴定前刻度 |

滴定后刻度 |

||

| 1 |

25.00 |

1.02 |

21.03 |

| 2 |

25.00 |

2.00 |

21.99 |

| 3 |

25.00 |

0.20 |

20.20 |

若NaOH标准溶液的浓度为0.1010 mol·L-1,则该样品中氮的质量分数为___________。

(14分)过氧化钠(Na2O2)是中学常见物质,常见的过氧化物还包括过氧化钙(CaO2)。已知:过氧化钠与CO2反应有气体生成,而将SO2通入过氧化钠粉末中也有气体生成。有人提出CO2、SO2与过氧化钠的反应原理相同,但也有人提出SO2具有较强的还原性,CO2无强还原性,反应原理不相同。据此设计如下实验操作进行判断。

实验一:向一定量的过氧化钠固体中通入足量的SO2,取反应后的固体进行实验探究,以证明过氧化物与SO2反应的特点。

(1)提出假设:

假设1:反应后固体中只有________,证明SO2未被氧化;

假设2:反应后固体中只有________,证明SO2完全被氧化;

假设3:__________________________证明______________________。

实验探究:

实验二:通过测量气体的体积判断发生的化学反应,实验装置如下:

(2)试剂A可以选用________,试剂B的作用是________。

(3)实验测得装置C中过氧化钠质量增加了m1 g,装置D质量增加了m2 g,装置E中收集到的气体为V L(已换算成标准状况下),用上述有关测量数据判断,SO2未被氧化、完全被氧化的V-m1关系式。

未被氧化:____________,完全被氧化:____________。

(4)若SO2完全被氧化,写出反应的化学方程式: __________________________。