每一个时代的婚姻都深刻地反映了那个时代政治、经济、思想文化的变迁,成为人们了解整个社会的一个独特视角。阅读下列材料,回答问题。

材料一“娶妻如之何,必告父母,娶妻如之何,匪媒不得。”

——《诗经》

“婚姻者合二姓之好,上以事宗庙,下以继后世。”

——《礼记》

“三纲为:君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲矣。”

——《礼纬》

材料二宋代婚姻观念有二:一是择偶标准变化,人们不像前代那样重门阀世族,而改为重金榜题名之人;二是婚姻关系中资财的成分很重,在很多情况下,人们特别计较婚姻关系中的物质财富。

——朱汉民主编《中国思想学说史·宋元卷》

材料三英吉利之俗,男女婚配,皆自择定,然后告父母。至婚配之日,耶稣教士诫以善言,为之祈福。男以戒指约于女指,亲宾送之入房,欢宴而散。其俗男女皆分父母之产,男不得娶妾,犯者流之七年。

——徐继畬《瀛环志略》

材料四 1922-1923年中国社会婚姻状况调查表

| 类别 |

人数 |

自订婚人数及占比 |

|

| 人数 |

比 |

||

| 已婚者 |

395 |

21 |

5% |

| 已订未婚者 |

130 |

20 |

15% |

——陈蕴茜、叶青《论民国时期城市婚姻的变迁》

材料五 1950年《婚姻法》颁布……1955年,国务院又颁布了《婚姻登记办法》,这意味着男女双方只需到政府登记即可办理结、离婚事宜,同时也意味着从制度上进一步保护了中国人的婚姻自由。更多的“父母之命”于此后宣告作废,当代中国的第一次离婚热潮也随之达到顶峰,很多中国人正是在此时第一次意识到,原来女人是有权“休夫”的。

——黄薇《一场观念与制度的革命》

(1)据材料一,概括中国传统婚姻的特点。结合材料二和所学知识,分析影响宋代婚姻观念变化的原因。

(2)与中国传统婚姻相比,材料三中的英国婚俗有何特点?

(3)材料四反映了20世纪20年代中国社会的婚姻状况发生怎样变化?结合所学知识,分析导致这一变化的时代背景。

(4)材料五中,当代中国社会的婚姻状况有何发展?分析这一发展对中国社会产生的积极影响。

阅读材料,回答问题。

材料工业化的欧洲强国不仅完全地拥有这些巨大的殖民地,而且还控制了那些由于种种原因而未被实际共容的、经济和军事上软弱的地区。中国、奥斯曼帝国和波斯就是例证。它们名义上都是独立的,但实际上却经常遭到掠夺、蒙受耻辱、受到强国以直接和间接的种种方式进行的控制。

不应该得出结论,说新帝国主义(指殖民扩张)对于世界,甚至对于诸从属殖民地民族是十足的灾难。按照历史的观点,新帝国主义无疑将被看作是世界的一大进步,正如工业革命是欧洲人的一大进步一样。实际上,新帝国主义的历史作用在于将工业革命推进到其逻辑上必然的结局--使工业国家即工业资本主义能以世界性的规模起作用。这导致了对世界物力、人力资源的远为广泛、协调和有效的利用。

----摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

结合中国近代史评价材料中关于殖民扩张的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合)

阅读下列材料,回答问题。

材料一 下表是1843年,创办和主编医学杂志《柳叶刀》的医疗改革者托马斯·维克利的统计:

英国不同地区和不同职业人员死亡的平均年龄

| 地区 |

地名 |

士绅/专业人员 |

农民/商人 |

工人/技工 |

| 农村 地区 |

拉特兰 |

52 |

41 |

38 |

| 巴斯 |

55 |

37 |

25 |

|

| 工业 区 |

利兹 |

44 |

27 |

19 |

| 曼彻斯特 |

38 |

20 |

17 |

材料二在过去的25年里,工厂劳动者的生活状况已经大有改善。1844年通过了每天10小时制的《劳动工时法》,过度的劳动时间已经减少到每天10小时,工资的提高很大程度上要归功于机器的生产效率提高,以及工作环境的改善……

材料三与罢工浪潮澎湃的同时,瓦格纳参议员和他的助手认识到《全国工业复兴法》中关于劳资关系的条款不够明确,又没有强有力的机构保证其实施,因而不能保证工人组织工会和集体谈判的权利;而没有强大的工会组织与资方抗衡,就无法提高工人工资、缩短工时、改善工人劳动条件,这既不公平,也不能提高广大工人群众购买力,促进复兴。因此,他们应工会要求,从1934年起便着手草拟一个代替劳工条款的立法。这就是1935年7月初罗斯福签署的《全国劳工关系法》。该法对劳工权利具有更明确的规定,还规定成立较强有力的执行机构--新的全国劳工关系委员会……劳资关系有所改善。

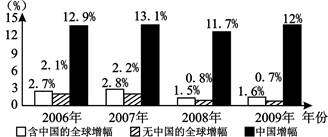

材料四全球年工资平均增幅与中国增幅

(1)材料一反映了英国工业区怎样的社会问题?根据材料一、二并结合所学知识,分析造成这种问题的原因。

(2)根据材料三,概括罗斯福政府改善劳资关系的举措,并结合所学知道分析实施这一举措的目的。

(3)根据材料四,说明中国年工资平均增幅与全球增幅之间的关系。结合所学知识,简要分析导致这种关系的原因。

在中外政治发展中,君与民的关系曾是东西方思想家们共同探索的课题。阅读下列材料,回答问题:

材料一:洛克(1632-1704)认为,“人类天生都是自由、平等和独立的”,因此人们缔结契约,组建国家,将政治权力分为立法、行政和对外权。人民推选代表组成拥有最高权力的立法机关,并选定国家的形式;其他两种权力由君主掌握。法律一经制定,任何人也不能凭借自己的权威逃避法律的制裁。

材料二:康有为在一份代拟奏折中说:东西各国之强,皆以立宪法开国会之故。国会者,君与国民共议一国之政法也。仁君与千百万之国民合为一体,国安得不强?吾国行专制政体,一君与大臣数人共治其国,国安得强?盖千百万之胜于数人者,自然之数矣。他在《日本变政记》按语中又说:吾今于此,尚非其时也。

材料三: 今者中国以千年专制之毒不解,异种残之,外邦逼之,民族主义、民权主义,殆不可以须臾缓。……至于民权主义,就是政治革命的根本。政治革命的结果是建立民主立宪政体,我们定要由平民革命,建国民政府。

——孙中山《民报》发刊词

材料四:新中国的建立,使中国实现了从两千多年的封建专制政治、近代以来照搬西方民主政治模式的失败尝试向新型人民民主政治的伟大跨越。

——《中国的民主政治建设》白皮书

(1)概括材料一中洛克的主要思想(不得照抄原文),后来其主要思想是如何被继承与发展及在实践上运用?

(2)材料二中奏折的主旨是什么?结合所学知识说明“尚非其时”的社会原因。

(3)据材料二、三,指出孙中山与康有为政治主张的不同点。

(4)据材料四并结合所学知识,指出新中国是如何建设“新型人民民主政治”的?

近代以来,城市化进程的加快有力推动了房地产行业的发展,但其发展并非一帆风顺。阅读下列材料,回答问题。

材料一: 19世纪50年代以后,伦敦出现了改善住房的团体。……致力于为工人建造廉价住房;但收效甚微。从19世纪60年代开始,产生了由建筑商乔治·皮鲍迪和悉尼·沃特娄发起的“模范住宅”运动。由于在伦敦中心不可能人人自己有一幢房屋,而且工人也负担不起,因而他们大约同时开始建造成排的杂院房屋。……从1860年开始,英国政府共制定和实施了托雷斯法、克罗斯法……1890年议会修改并通过了新的《工人阶级往房法》,“授权地方政府占有土地,建造或者改造二些建筑以适合工人阶级居住;公共工程借贷管理局被授权为此目的而垫款。”

——吴铁稳、张亚东《19世纪中叶至一战前夕伦敦工人的住房状况》

材料二: 19世纪40年代,房地产业作为一种新兴产业在上海迅速崛起。……1860年至1862年,太平军三次逼近上海,又对租界房地产起了推动作用。有洋枪队保护的上海租界成了避难所,士绅和平民大量涌入。……到1914年,外国房地产商已有三十家,携巨资来沪定居的地主、官僚、富商也盼纷加入。

——李扬《上海房地产的百年动荡》

材料三: 上世纪20年代,美国一股炒卖房地产的狂潮越来越汹涌澎湃。其中1925年,佛罗里达州的迈阿密市居然出现了2000多家地产公司,一向保守冷静的银行界也纷纷加入炒房者行列。不久美国房地产市场趋于萎缩,许多人拖欠贷款。1929年10月,美国房地产市场骤然滑坡。

——龙福永《中美房地产及房地产金融业概论》

(1)据材料一和所学知识分析上述现象出现的原因,列举民间和政府分别解决上述现象的措施。

(2)据材料二和所学知识概括19世纪40年代至20世纪初上海房地产行业发展迅速的原因。

(3)据材料三概括20世纪20年代美国房地产业产生巨大泡沫的原因。据材料二和所学知识分析罗斯福如何解救那些受房地产泡沫冲击的行业?

阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料一

材料二 60年前的今天,1945年8月15日,一个令中国人民欢欣鼓舞、倍感自豪的日子:日本宣布无条件投降。 经过中华儿女的英勇斗争,无数人的流血牺牲,我们终于赢得抗日战争的伟大胜利。 这是近代100多年以来,中国人民反抗外敌入侵取得的第一次完全胜利,是中华民族从衰败走向振兴的重大转折点。 在这场与日本侵略者展开的殊死搏斗中,中国人民表现出巨大的民族觉醒,空前的民族团结,万众一心,前仆后继,彻底打败了侵略者。……中国共产党代表全中国人民的意志,领导和推动了伟大的抗日战争,浴血奋战于抗战最前线,成为全民族团结抗战的中流砥柱。

——摘自新华网(2005年)

材料三 “35年前,中日老一辈政治家顺应历史潮流,做出战略决断,两国实现了邦交正常化,从此揭开双边关系的新篇章。35年的实践证明,这一战略决断造福了两国和两国人民,也促进了本地区的和平、稳定与发展。”

——温家宝总理出席纪念中日邦交正常化35周年招待会上的讲话

材料四中国的钓鱼岛

钓鱼岛位于距温州市约356千米、福州市约385千米、基隆市约190千米处处。大陆福建福州长乐国际机场东偏南约385公里(208海里)处。

请回答:

(1)根据材料一的两幅图片,概括日军侵华暴行。

(2)根据材料二,分析抗日战争胜利的最主要原因,并指出中国共产党在抗战中的历史地位。

(3)结合材料三和所学知识,指出中日邦交正常化的意义。

(4)对于日本政府2012年的非法购岛行为,你认为应该如何正确处理当今的中日关系?