从经济文明的角度看,明清时期中国已处于“近代的前夜”。下列史实最能说明这一结论的是( )

| A.“共计一坯工力,过手七十二,方克成器” |

| B.“佃农所获,朝登垄亩,夕贸市廛” |

| C.“工匠各有专能。匠有常主,计日受值” |

| D.“借问屋中人,尽去做商贾” |

1992年被人们称为中国30年改革进程标志性的分水岭。“如果说此前中国一直在隧道中探索,1992年应该说人们终于看到了隧道口的光亮。”作出判断的主要依据是()

| A.制定了改革开放的基本国策 |

| B.肯定了私营经济的合法地位 |

| C.确立了市场经济的改革目标 |

| D.形成了立体全面的开放格局 |

1909年初,《大公报》上的一篇文章称“第一是开眼界,可以当作游历,看看欧美各国的风土人情……真如同身历其境,亲眼得见一样……时常看看,岂不比听戏强得多?”使人民“开眼界”的是()

| A.电视 | B.电影 | C.报纸 | D.广播 |

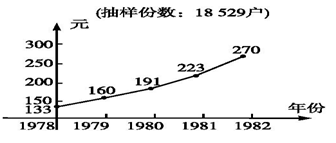

下图是《全国农民家庭人均纯收入抽样统计曲线图》。这一发展趋势出现的主要原因是()

| A.家庭联产承包责任制的实行 |

| B.农民走上农业合作化的道路 |

| C.人民公社化运动的广泛开展 |

| D.政企分开政策的实施与推广 |

社会主义制度在我国基本确立的标志是()

| A.中华人民共和国的成立 | B.“三大改造”的基本完成 |

| C.《中华人民共和国宪法》的颁布 | D.土地改革运动的基本结束 |

下面是《申报·自由女子之新婚谈》中一段关于“文明婚礼”的描述:“梳一东洋头,披件西式衣,穿双西式履,凡凤冠霞帔、锦衣绣裙、红鞋绿袜一律不用;盎然登舆,香花簇拥,四无障碍,无须伪啼假哭,扶持背负;宣读婚约,互换戒指,才一鞠躬,即携手而归,无傧相催请跪拜起立之烦。”导致这一现象出现的原因有()

①近代工业文明的发展

②近代西方思想的传播

③近代教育的发展促进人们思想观念的转变

④中国封建制度的结束、社会的进步

| A.①②③④ | B.①②③ | C.①③④ | D.②③④ |