实验法研究的示例:响尾蛇是如何追寻它放走的猎物的。(3%)

(1)现象:响尾蛇捕获到猎物后,它的毒牙会迅速地将毒液注入猎物体内,但并不马上把猎物吞下,而是放猎物逃走。过一段时间后,响尾蛇再去追寻和吞食猎物。

(2)提出的问题: ?

(3)收集与问题相关的信息。

(4)作出推测。

(5)假设: 。

(6)设计实验方案。

(7)记录并分析实验现象和结果。

(8)得出结论: 。

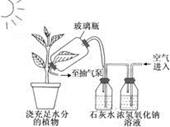

下图所示装置用来研究光合作用所需的某项原料:

(1)这项原料是。

(2)实验开始前,将该植物放在黑暗处一昼夜,这样做的目的是。

(3)请写出光合作用的文字表达式:。

某研究性学习小组设计了实验来探究光合作用的原料和产物。步骤如下:

①在广口瓶中加入蒸馏水至上图所示位置(蒸馏水加热后迅速冷却,基本没有空气也没有二氧化碳),取新鲜的、生长旺盛的沉水植物若干枝放在广口瓶中,并安装好实验装置(装置气密性良好)。

②把上述装置放在阳光下照射一段时间后,观察有无气泡产生。

③打开开关K1、K2,由导管A向瓶内用力吹起2~3分钟后,关闭K2,把装置放在阳光下照射。约5分钟后,就会看到有气泡冒出。容器的水则受气体的挤压由导管A的管口处排出(根据水的排出量,可推知产生的气体量)。

④当广口瓶中产生的气体达一定量时打开K2,取一根带有火星的卫生香迅速放在导管B的管口处,观察现象。

阅读后请回答:

(1)向装置吹入气体前,阳光照射下有无气泡产生?,此步骤是否可以省略并说明理由 。

(2)步骤④中观察到卫生香的现象是。

(3)请推测此探究实验的结论:①;②。

某中学生物科技活动兴趣小组,在探究“淀粉在口腔内的消化”时,进行了以下实验:

| 试管编号 |

1 |

2 |

3 |

| 馒头碎屑或块 |

碎屑适量 |

碎屑适量 |

馒头块适量 |

| 清水或唾液 |

2mL唾液 |

A |

2mL唾液 |

| 震荡后保温 |

37℃水浴中保持10分钟 |

||

| 加入碘液 |

2滴 |

||

| 结果 |

不变蓝 |

变蓝 |

变蓝 |

请回答下列问题:

(1)为了证明唾液对馒头有消化作用,在2号试管的A处应加入,作为1号试管的实验。

(2)1号试管不变蓝的原因是唾液中含有酶,它能促进淀粉的分解。

(3)1号试管与3号试管的比较可以证明:口腔中,有助于食物的消化。

(4)由此可见,口腔对淀粉既能进行性消化,又能进行性消化。

完成下列探究活动的相应内容:

实验材料:A:淀粉糊 B:蛋清制成的蛋花液 C:花生油

实验仪器:试管、烧杯、温度计、酒精灯、三脚架等

实验药品:盐酸、氢氧化钠、蒸馏水、碘酒等

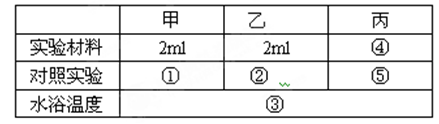

⑴请你完成下面的实验设计,以验证胃液在化学性消化中的作用。

①胃液的采集:

将一只对铃声已建立起食物反射的狗,在其胃底部做一个人工胃瘘(胃液可由胃瘘流到体外),利用铃声刺激空腹的狗,引起它产生分泌胃液的条件反射的方法,可获得纯净的胃液。

②实验材料选择和制备:

根据胃液中酶的作用,实验材料中应选择〔B〕(填标号),并各取2ml,分装在甲、乙两个试管中。

③验证胃液的化学性消化:(请阅读完③、④后作答)

在上表中甲试管对应的①加入2ml__________,乙试管对应的②加入2ml___________。甲、乙试管的水浴温度③应是__________,保温约20—30分钟。

④实验结果及其分析:

甲试管中物质发生变化(消失),乙试管中物质不变化(不消失);此结果说明在外界条件适宜的情况下,胃液对蛋白质具有化学性消化的作用 。

⑵如果要进一步验证胃液的消化作用在于酶,而不是盐酸。可以在上述实验中再加一个试管丙,试管丙内分别在④和⑤应加入________和。试管丙应和试管

形成对照。

小明做了观察唾液淀粉酶的消化作用实验,请你帮他回答问题:

| 试管 |

加入物质 |

控制条件 |

处理过程 |

检验方法 |

| 1号 |

馒头碎屑+2mL唾液 |

37℃水溶10分钟 |

充分搅拌 |

加两滴碘液 |

| 2号 |

馒头碎屑+2mL清水 |

37℃水溶10分钟 |

充分搅拌 |

加两滴碘液 |

| 3号 |

馒头块+2mL唾液 |

37℃水溶10分钟 |

不搅拌 |

加两滴碘液 |

(1)1号试管出现的现象是 ;2号试管出现的现象是;3号试管出现的现象是。

(2)若想要探究“唾液的分泌”对馒头消化的影响,应该选用这两只试管做实验。

(3)若想要探究“牙齿的咀嚼,舌头的搅拌”对馒头消化的影响,应该选用这两只试管做实验。

(4)本实验用37℃水温,是因为 。