中外历史人物评说

材料一 武则天,名曌,并州文水(今属山西)人。永徽六年(655)十月,高宗下诏废王皇后,十一月立武则天为后,皇后正式易人。武则天取得皇后的地位并不满足,她还想进一步掌握政权。上元元年(公元674年),她(武则天)向高宗提出十二条建议:(1)劝农桑、薄赋徭;(2)给复三辅地;(3)息兵,以道德化天下;(4)南北中尚禁浮巧;(5)省功费力役;(6)广言路;(7)杜馋口;(8)王公以降皆习《老子》;(9)父在为母服齐哀三年;(10)上元前勋官已给告身者无追核;(11)京官八品以上益禀入;(12)百官任事久,材高位下者得进阶。高宗曾下诏实行……

——白寿彝《中国通史》

材料二 长孙无忌指责武则天不是天下“令族(世家大族)”,骆宾王斥武则天“地实寒微”。

——白寿彝《中国通史》

“太后虽滥以禄位收天下人心,然不称职者,寻亦黜之,或加刑诛。挟刑赏之柄以驾御天下,政由己出,明察善断,故当时英贤亦竞为之用。”

——《资治通鉴》

(1)根据材料一,概括武则天所表“十二事”的内容及作用。

(2)你如何认识材料二中长孙无忌、骆宾王与司马光对武则天作出的不同评价?

阅读下列材料

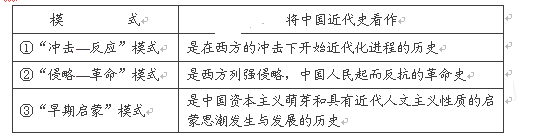

材料一:中国近代史话语模式主要存在以下三种:

(1)根据材料并结合所学知识,哪两种话语模式存在根本对立,简要说明原因

(2)围绕中国近代史,你赞成哪种话语模式,请结合所学知识加以简要论述。

阅读下列材料。

17世纪40年代,东西方先后有两位君主死于极端:1644年4月25日,明朝崇祯皇帝将脖子伸进了树枝下丝带吊环里。1649年1月30日,英国国王查理一世将脖子伸进了断头台的铡刀下。而两位君主死后其民族的走向却是天壤之别。在那以后,西方的崛起与东方的没落明显加快,我们看到:世界的天平开始失衡……

请根据材料结合所学知识回答问题:

(1)两位君主生活的时代在经济领域虽有相似之处,但也出现了巨大的差异,指出这种“相似”和“差异”。

(2)“两位君主死后……世界的天平开始失衡”,请以中国、英国为例概括这种失衡在政治上的表现。

(3)从文明史观的视角看“西方的崛起与东方的没落明显加快”的根本原因是什么

阅读下列材料。

材料一东汉时规定了“三互法”:“婚姻之家的两州人不得交互为官,并于第三州有亲属关系亦不能交互为官。”即在选任官吏时,凡婚姻之家和两州人不得交互为官,并把其作为澄清吏治的一项重要措施来推行。唐宋时期,回避制度既继承汉代的做法又有所创新和发展,要求地方官避本籍;中央高官避亲属;中央要官子弟不得任监、谏官职;亲戚避同属联事,即有亲戚关系的人不能在同一个部门任职。到了宋代,回避制度又有了新的发展,规定:执政大臣子弟亲属回避要职;也不得担任谏、监察官。明清时……(注:“南人官北,北人官南”是明初任官的基本原则。清代不但完全袭古,而且较前朝扩大了回避范围,有了进一步发展。雍正时期还对亲属关系和师生关系的回避作出了特别规定。)

——《中国古代政治智慧与现代民主政治》

材料二英国1918年《国民参政法》要求拥有被选举权的条件是“6个月以上”的居住期限,到1928年降低到3个月。美国也要求参议员、众议员及州长等官员必须在选举时是其选出州的居民。这就不仅要求权力的合法性缘自本土,更要求地方首脑出自本土,因此,西方现代民主政治在地方治理中摒弃了政务官的地区任职回避。为何“土官任职”在西方社会地方治理中被推崇?有哪些社会条件使“土官任职”发挥其功效而不违背民主政治的精神?

——《政治科学》

请回答:

(1)根据材料一,归纳指出中国古代官员回避制度的发展特点。结合所学知识,指出这一做法有何影响?

(2)材料二中的选举要求与材料一的“回避”有何不同?结合所学知识,回答材料二中的“为何‘土官任职’在西方社会地方治理中被推崇?”。

根据材料回答下列问题

胡锦涛在《纪念辛亥革命100周年大会上的讲话》中说道:“以孙中山先生为代表的革命党人发动了震惊世界的辛亥革命,开启了中国前所未有的社会变革。”阅读下列材料,回答问题。

材料一正如梁启超所云:“任凭你像尧舜那样贤圣,像秦始皇、明太祖那样强暴,像曹操、司马懿那样狡猾,再要想做中国皇帝,乃永远没有人答应。”这无疑是中国政治现代化进程中一个质的飞跃。

——左玉河《辛亥革命的成功与失败》

材料二辛亥革命过了七年多,中国便发生了五四运动,这自然不是偶然的。辛亥革命对五四运动有着多方面的深刻影响。

——金冲及《现在可以更全面评价辛亥革命了》

材料三辛亥革命的悲惨结果可由以下因素来解释:组成官僚的知识分子.专心于儒家经典。……中国几乎没有借用国外东西的传统。尽管l9世纪后半叶中国的确发生了变化.但其变化的速度远远落后于对西方作出反应的其他国家。部分人试图在中国建立从美国观察到的制度。由于他们建立的制度显然对中国人民毫无意义,因此它们很快就在中国的政治现实面前土崩瓦解。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一,结合所学知识,从政治文明的角度分析辛亥革命取得的成果。

(2)根据材料二,说明辛亥革命对五四运动在思想领域的深刻影响是什么?

(3)据材料三,指出辛亥革命失败的原因。你是否同意“革命派建立的制度显然对中国人民毫无意义”这一观点?结合所学说明理由。

根据材料回答下列问题 (14分)

在漫长的农耕时代,中国人民用智慧和汗水创造了高度文明,农耕经济长期居世界领先地位。阅读材料,回答问题。

材料一继“梁山伯与祝英台”、“孟姜女”、“白蛇传”被列入国家级非物质文化遗产名录后,中国四大民间传说之一“牛郎织女传说”已成功申报为第二批国家级非物质文化遗产。山东沂源县也成为民间文学类“牛郎织女传说”申遗成功的两个县份之一。

材料二宋代经济已含有近代商业的很多因素。公元9世纪中国出现了汇票形式的纸币(飞钱),用于从遥远的外地购买商品。随后私人金融家开始发行票据,只需付3%的手续费即可兑换成现钞。1023年政府收购了最有名的一家钱庄,票据首次兑换成由政府担保的纸币。农业和手工业的分工需要同样发达的经济组织。宋朝时的申圆已经有了一些经纪人。奔走于地方市场与中央市场之间。宋朝人精通批发和零售的概念,……已经有了专业经理,负责经营与自己非亲非故的人的公司。宋朝时还有理财专家,负责客户的投资业务。

——(美)查尔斯·默里《文明的解析》

材料三丝织巨镇盛泽镇本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之。”以绫绸为业,始称为市”。因“丝绸之利日扩”,到乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍。四方大贾辇金至者无虚日,每日中为市,舟楫塞港,街道肩摩。盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一”。——岳麓版必修二《经济成长历程》

材料四 (吴江县)绫绸之业,宋元以前惟郡人为之。至明熙、宣间,邑民始渐事机丝,犹往往雇郡人织挽。……于是盛泽、黄溪四五十里间,居民乃尽逐绫绸之利,有力者雇人织挽.贫者皆自织而令其童稚挽花,女工不事纺绩而日夕治丝。

——乾隆《吴江县志》卷三十八

(1)“牛郎织女传说”反映的我国古代的主要经济形式是什么?该经济形式有何突出特点?(1分)

(2)据材料二指出,宋代出现了哪些近代经济因素?(2分)出现这些因素的主要原因是什么?( 3分)

(3)从材料三中能得出哪些信息?(2分)结合所学知识,概括明清时期商业发展的新特点。(3分)

(4)材料四反映市镇经济发展中出现了什么新现象?(1分)这一现象在明清(鸦片战争前)时期呈现怎样的发展状态?(1分)