全面建设社会主义时期提出的“百家争鸣”与春秋战国时期的“百家争鸣”相比,从争论内容上看,最主要的不同点是

| A.前者侧重于文学艺术,后者侧重于政治主张 |

| B.前者侧重于科学研究。后者侧重于文学艺术 |

| C.前者侧重于政治运动,后者侧重于思想文化 |

| D.前者侧重于科学和学术研究,后者侧重于政治主张 |

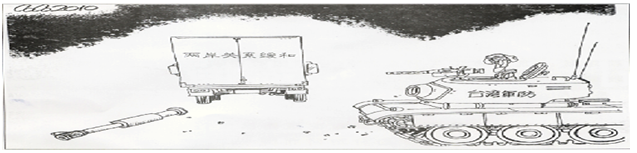

2013年10月,印尼巴厘岛“习萧会”表明两岸关系进入“深水区”,如何“对国家尚未统一前两岸政治关系做出合情合理安排”,已经是两岸无法回避,必须慎重解决,但是积极面对的课题。“习萧会”信息与下图信息一致的是()

| A.两岸应结束敌对和敌视,共同推动两岸和平发展与统一 |

| B.经济合作渐行渐远,武装斗争是最后的手段 |

| C.两岸都意识到既要发展经济合作,又要做好斗争准备 |

| D.和平发展是两岸关系的主流,中共承诺对台放弃使用武力 |

在面对西方文明时,中国大体上都是坚持克拉克(Edward A.kracke)所说的,“在传统中变”,可是,1895年以后,在这种追求富强的心情中,一切却似乎在向着西方式的“现代”转化,出现了“在传统外变”的取向。以下各项中,属于“在传统外变”的代表性主张是()

A.“师夷长技以制夷” B.“中学为体,西学为用”

C.“今日策中国者,必曰兴民权” D.“三纲五常”乃“奴隶之道德”

美国斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出“宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,……但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响”对此最准确的理解是()

| A.“商业革命”未突破时间和空间的限制 |

| B.“商业革命”没有推动商品经济的发展 |

| C.“商业革命”没有实现生产方式转变 |

| D.“商业革命”对中国社会未能产生任何影响 |

“明君制民之产(保证农民拥有一定的耕地),必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡……五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜……七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣。”材料体现了()

| A.孔子“仁”的主张 | B.孟子“仁政”思想 |

| C.墨子“兼爱”思想 | D.老子“无为”思想 |

《论语·八佾》记录孔子的话:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”《荀子》说:“由士以上则必以礼节之。”对以上材料理解不准确的是()

| A.“周监于二代”中的“二代”是指夏商两代 |

| B.“吾从周”指孔子尊崇周礼 |

| C.“郁郁乎文哉”说明夏商政治文化已成熟 |

| D.《荀子》指出了礼乐制在维护分封制、宗法制方面的重大作用 |