各国在交往中,往往会发生文化“误读”的现象。阅读下列材料,回答问题。

材料一 17—18世纪,在西方的宫廷与贵胄家中,中国龙纹形象随处可见,那时候的中国龙是伟大、高贵的象征。进入19世纪,西方人逐渐把“龙”翻译为“dragon”,在基督教文化中,“dragon”代表着暴力、邪恶。近年来,西方媒体借助龙形象来讽喻中国的方式越来越多,例如《经济学家》杂志中,提到中国的漫画中几乎都少不了“龙”——西方观念中的龙。

——据董玉洁《中国龙vs西方龙:文化的误读》整理

材料二 20世纪初期,国粹派认为,中国文化落后于西方,一个重要原因就在于西方“立民主为政体,故利民之智”,中国“以专制为政体,故利民之愚”。他们还认为,“盖自秦以来,当世之谓孔学者,君学而已……无用者君学也,而非国学”。他们还认为传统“夷夏太防”的观念导致中国文明既不能自我光大,又不能吸收外来文化,衰败不可避免,进而主张“国粹者,助欧化而愈新”……发起了类似于西欧文艺复兴的“古学复兴”运动。

——据郑师渠《:晚清国粹派:文化思想研究》

材料三 1970年代,来到中国的美国和西方环保主义者看到:商店的商品没有包装,买酒、酱油和醋要自带瓶子,连火柴都是散装的。于是在他们的笔下,中国成了世界和人类希望。

——据韩东屏《美国和西方的中国研究简介》

请回答:

(1)结合所学知识简析材料一中三个时期西方人眼中“中国龙”形象形成的原因。

(2)材料二中国粹派认为中国文化衰落的原因有哪些?结合所学知识说明,国粹派为什么认为他们发起的古学复兴运动“类似于”西欧文艺复兴?

(3)材料三中,西方环保主义者到中国来的政治背景是什么?

(4)依据材料三并结合所学知识说明,你认为当时的中国是否是“世界和人类的希望”?

思想文化是一个时代政治、经济的反映,又影响这一个时代政治、经济的发展。阅读下列材料,回答问题

材料一这是一个生气勃勃、富有创造性的时代;在这一时代里,人们写下伟大的文学、哲学和社会理论著作,这也是中国古代文明形成的时代。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二明末清初的思想家顾炎武说“人君之于天下,不能以独治也。”“以天下之权,寄之天下之人。”……黄宗羲也说:要以“天下之法”取代“一家之法”,以约束帝王的“人治”。

——整理自《维基百科》材料三要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教;要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学……西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血;德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。

一一陈独秀《<新青年>罪案之答辩书

材料四革命导师……并不认为自己提出的理论是已经完成了的绝对真理或“顶峰”,可以不受实践检验;并不认为他们做出的结论不管实际情况如何都不能改变;更不要说那些根据个别情况做出的个别论断。……他们从不容许别人把他们的言论当作“圣经”来崇拜。

——摘自1978年5月11日《实践是检验真理的惟一标准》

问题:

(1)材料一中所说的这一“时代”的文化现象是什么?概括这一时代最突出的历史特

征。

(2)材料二中顾炎武、黄宗羲的观点有何共同之处?结合所学知识分析这一思想观点形成的原因。

(3)材料三中陈独秀的思想主张的源头是什么?在当时陈独秀倡导这一运动的现实意义和深远的历史影响是什么?

(4)材料四中“根据个别情况做出的个别论断”特指什么?结合所学知识说明这场关于真理标准问题的大讨论给中国人民带来了哪些实惠?

三百年的工业文明以人类征服自然为主要特征。世界工业化的发展使征服自然的文化达到极致;一系列全球生态危机说明地球再没能力支持工业文明的继续发展。需要开创一个新的文明形态来延续人类的生存,这就是生态文明。如果说农业文明是“黄色文明”,工业文明是“黑色文明”,那生态文明就是“绿色文明”。

请回答:

(1)结合两次工业革命的史实,说明18世纪末到20世纪中期世界能源结构的变化及其原因?

(5)结合近代以来的史实,说明材料中为什么说工业文明是“黑色文明”?

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一日本学者井上清在《日本历史》中写道:“公元702年到777年,(日本)曾派使节到唐朝达6次之多。使节的船队大体为四艘。每次都有大批留学生随行,大使以下留学生和水手多达四五百人。”中国史学家周一良在《中日文化关系史论集》中说:“奈良的贵族……举凡学术、技术、文艺、音乐以及佛教和佛教庙宇的建筑、雕刻、绘画、以及有关服饰、器皿、生活方式都在学唐朝。他们的头脑一刻也不忘记“在唐国”。只要是唐朝的东西,无论什么都要尽快地引进来——这是企图让人们看到,日本也是不亚于唐朝的国家。”

材料二在中国近代,赴日留学生数以万计,其盛况不仅在中国留学史上是空前的,也是“世界史上最大规模的学生出洋运动。”在时间上,中国人留学日本比留学欧美晚了数十年,但在人数上,近代中国留日人数超过了留学欧美各国人数的总和。

19世纪末20世纪初中国留日学生情况大事年表

请回答:

(1)报据材料一,结合所学知识,日本多次向中国派遣大规模使节船队的目的是什么?推动中日交往频繁的重要因素有哪些?

(2)八世纪前后唐朝和日本的友好交往有何意义?

(3)近代中国留学教育随着民族危机日益加深和民族资本主义发展而演进。根据材料二,结合所学知识,指出1895~1906十年间促使中国青少年留日活动兴起和发展的重大历史事件,并概括说明这一现象对中国社会产生的积极作用。

(4)根据以上材料,说明中日两国间留学教育兴起的共同原因。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 一、广兴会议,万机决于公论;二、上下一心,盛行经纶;三、官民一途,以至庶民,各遂其志,人心不倦; 四、破旧来之陋习,基天地之公道; 五、求知识于世界,大振皇基。——明治维新1868年《五条誓文》

材料二请求光绪帝尽快做好三件事:第一,大集群臣于天坛、太庙,或御乾清门,诏定国是,躬申誓戒,除旧布新,与民更始。第二,定舆论,设上书处于午门,日轮派御史二人监收,许天下士民,皆得上书……则下情成通……第三,设制度局于内廷,选天下通才十数人,入直其中.王公卿士,仪皆平等……皇上每日亲临……

——1898年康有为《应诏统筹全局折》

(1)根据材料一、二,结合所学知识,概述中日两国变法在社会习俗方面“除旧布新”的主要举措,指出其共同的积极影响。

(2)中国的维新变法与日本的明治维新有关联吗?为什么?

知识分子问题是中国革命和建设中一个极其重要的问题,党关于知识分子政策正确与否,关系着中国革命和建设事业的成败。阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料一 1933年《东方杂志》开展了“新年的梦想”征文活动,活动征文反映了当时中国知识分子的思想动向。

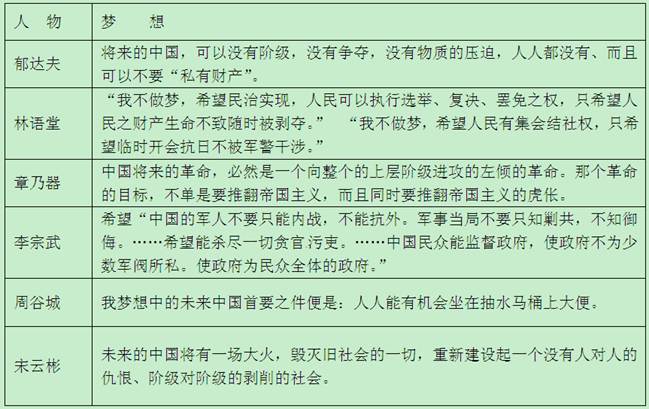

“新年的梦想”专栏文章名人梦想录(部分)

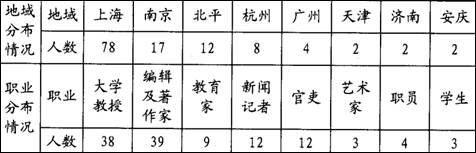

材料二 “新年的梦想”专栏文章来源统计表(共142篇)

材料三 1927年毛泽东在《中国社会各阶级的分析》中指出,知识分子不是一个独立阶级,而是分别属于不同的阶级;只有一部分属于军阀、官僚、买办阶级和大地主阶级的反动知识界,是革命的敌人;绝大部分知识分子,包括学生界、中小学教员、小员司、小事务员、小律师、小商人等都属于小资产阶级,它与半无产阶级一样,是我们最接近的朋友,是革命的重要力量。

——《中国共产党对知识分子阶级属性认识的曲折进程》

材料四 1950年,《中央人民政府政务院关于划分农村阶级成分的决定》规定:“凡受雇于国家的、合作社的或私人的机关、企业、学校等,为其中办事人员,取得工资以为生活之全部或主要来源的人,称为职员。职员为工人阶级的一部分。”“凡有专门技能或专门知识的知识分子,受雇于国家的、合作社的或私人的机关、企业、学校等,从事脑力劳动,取得高额工资以为生活之全部或主要来源的人,例如工程师、教授、专家等,称为高级职员,其阶级成分与一般职员同。”

——《中国共产党对知识分子阶级属性认识的曲折进程》

材料五 1957年毛泽东说:“我们现在的大多数的知识分子,是从 旧社会过来的,是从非劳动人民家庭出身的。有些人即使是出身于工人农民的家庭,但是在解放以前受的是资产阶级教育,世界观基本上是资产阶级的,他们还是属于资产阶级的知识分子。”

旧社会过来的,是从非劳动人民家庭出身的。有些人即使是出身于工人农民的家庭,但是在解放以前受的是资产阶级教育,世界观基本上是资产阶级的,他们还是属于资产阶级的知识分子。”

——《中国共产党对知识分子阶级属性认识的曲折进程》

材料六 1978年邓小平在全国科学大会指出,我国知识分子“绝大多数已经是工人阶级和劳动人民自己的知识分子,因此也可以说,已经是工人阶级自己的一部分”,邓小平根据社会主义改造基本完成以后知识分子为人民服务,为社会主义服务的事实,认为绝大多数知识分子站在了工人阶级立场上,树立起无产阶级世界观,热爱共产党,热爱社会主义,表现出很高的觉悟,在思想上有了根本的变化,成为工人阶级自己的又红又专的知识分子。

——《中国共产党对知识分子阶级属性认识的曲折进程》

问题:

(1)根据材料一,概述当时知识分子提出了哪些近代化梦想? 哪些作者表达了社会主义的梦想? (8分)

(2)根据材料一,结合国际国内背景分析这一时期知识分子向往社会主义的原因?

(3) 根据材料二,分析这些征文的来源有何特点?

(4)中国共产党对知识分子的阶级属性认识经历了一个曲折的过程。从材料三到材料六中国共产党对知识分子阶级属性的认识发生了哪些变化?根据材料,结合所学知识分析变化的依据各是什么?

(5)综合上述材料从近代到现代中国知识分子地位的变化及产生的作用中你能得到哪些启示?