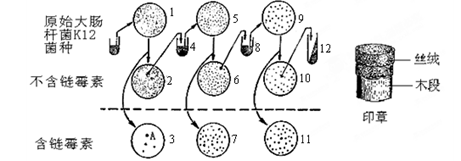

微生物的抗性突变是自发产生的?还是与相应的环境因素有关?有人设计下列实验,以研究探讨该问题。实验选用对链霉素敏感的大肠杆菌K12。培养基3、7、11中含有链霉素,其它培养基中不含链霉素。请据实验回答:

(1)将原始对链霉素敏感大肠杆菌K12菌种涂布在培养皿1的表面培养,接着通过右图“印章”将培养皿1中的菌群“印”在培养皿2、3上培养。“印章”位置保持不变。培养皿2、3根据其功能,分别称为 培养基、 培养基。

(2)培养基3的A点处有菌落生长,将培养基2中相应的A点位置的菌落上挑出少量移入培养基4中。如图反复几次实验。请根据实验现象解释“微生物的突变是自发的还是环境因素导致的”: 。

(3)要分离出单个菌落,除了本实验中的涂布法外,还可以用___________法。

(4)上述不含链霉素培养基通常使用的是 ,下表是另一种培养基配方,该培养基具有 作用。

| 成分 |

KH2PO4 |

Na2 PO4 |

MgSO4·7H2O |

葡萄糖 |

尿素 |

琼脂 |

| 含量 |

1.4g |

2.1g |

0.2g |

0.0g |

1.0g |

15.0g |

(7)现有5种营养缺陷型菌株1、2、3、4、5,它们不能合成生长所必需的物质G,已知A、B、C、D、E都是合成G物质的必需中间产物,但不知这些物质合成的顺序,于是在培养基中分别加入这几种物质并分析了这几种物质对各种营养缺陷型菌株生长的影响,结果如右表所示。根据以上结果,推测这几种物质的合成顺序应是 。

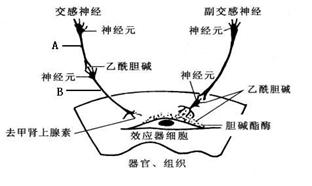

请根据下图回答问题:

(1)神经调节的基本方式是____________,它的结构基础是,兴奋从图中的A通过(结构)传递到B,A和B的遗传物质相同,释放的物质不同,其根本原因是。

(2)去甲肾上腺素释放后(能或不能)被胆碱酯酶分解,原因是。

(3)已知某些神经元含有NO合成酶。中枢神经系统中的NO可弥散到另一神经元发挥其生理作用,并起到神经元间信息传递的作用。那么NO相当于一种______________。如果破伤风杆菌可阻止神经末梢释放甘氨酸,因而引起肌肉痉挛和惊厥。由此可见甘氨酸能使下一个神经元_______________(填“兴奋”或“抑制”)

[现代生物科技]

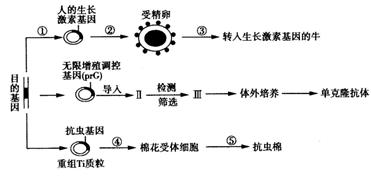

应用生物工程技术获得人们需要的生物新品种或新产品,是生物科学技术转化为生产力的重要体现。请据图回答下列问题:

(1)在培育转基因牛的过程中,①过程需要的工具酶是,②过程常用的方法是。

(2)转基因牛可通过分泌乳汁来生产人生长激素,在基因表达载体中,人生长激素基因的首端必须含有,它是识别和结合的部位。

(3)动物细胞培养过程中,培养环境中除须提供O2外还须混入一定量的CO2, CO2的主要作用是。为保证被培养的动物细胞处于无菌、无毒的环境,还要在细胞培养液中添加一定量的,以防培养过程中的污染。

(4)prG基因的产物能激发细胞不断分裂,通过基因工程导入该调控基因来制备单克隆抗体,单克隆抗体与血清抗体相比较,其最主要的优点在于是。

(5)⑤过程的关键步骤为和。

(6)棉花具有抗虫能力,说明抗虫基因在棉花细胞中得以_____。不同生物间基因能够移植成功并合成相同的物质,说明所有生物共用一套______________,从进化的角度看,这些生物具有____________________________。

(7)棉花细胞中的DNA分子被“嫁接”上或“切割”掉某个基因,多数情况下并不影响其它基因的表达功能。这说明_____________________________________________。

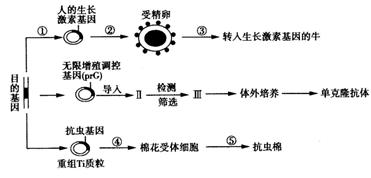

[现代生物科技]

应用生物工程技术获得人们需要的生物新品种或新产品,是生物科学技术转化为生产力的重要体现。请据图回答下列问题:

(1)在培育转基因牛的过程中,①过程需要的工具酶是 ,②过程常用的方法是 。

(2)转基因牛可通过分泌乳汁来生产人生长激素,在基因表达载体中,人生长激素基因的首端必须含有 ,它是 识别和结合的部位。

(3)动物细胞培养过程中,培养环境中除须提供O2外还须混入一定量的CO2, CO2的主要作用是 。为保证被培养的动物细胞处于无菌、无毒的环境,还要在细胞培养液中添加一定量的 ,以防培养过程中的污染。

(4)prG基因的产物能激发细胞不断分裂,通过基因工程导入该调控基因来制备单克隆抗体,单克隆抗体与血清抗体相比较,其最主要的优点在于是 。

(5)⑤过程的关键步骤为 和 。

(6)棉花具有抗虫能力,说明抗虫基因在棉花细胞中得以_____ 。不同生物间基因能够移植成功并合成相同的物质,说明所有生物共用一套______________,从进化的角度看,这些生物具有____________________________。

(7)棉花细胞中的DNA分子被“嫁接”上或“切割”掉某个基因,多数情况下并不影响其它基因的表达功能。这说明_____________________________________________。

据研究,某种植物的理想品种能合成两种对人类疾病有医疗价值的药物成分,其合成途径如下图所示。请回答有关问题:

(1)酶Ⅰ的合成场所是 ,上述药物成分的合成途径可以体现基因与性状的关系是: 。

(2)现有两纯种植物,一种只能合成药物1,另一种两种药物都不能合成,这两种植物杂交,Fl都只能合成药物l,Fl自交产生的F2中的三种表现型:只能合成药物1:两种药物都能合成:两种药物都不能合成=9:3:4。F2的性状分离比说明基因M(m)与N(n)的遗传遵循 规律。两种亲本植物的基因型分别是 、 ,F2代两种药物都能合成的植物中能稳定遗传的个体所占的比例为 ,将F2中只能合成药物l的种子播种后进行自交,后代出现能合成两种药物的纯合子的比例是 。

(3) 用上述方法选育能合成两种药物的纯种植株,费时较长,欲尽快选育出理想植株,可以利用F1植物的花粉进行 ,再用秋水仙素或 使其染色体加倍,从中选育能合成两种药物的植株。

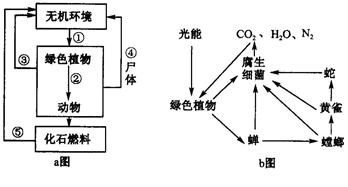

在2009年召开的哥本哈根世界气候大会上,来自192个国家的谈判代表召开峰会,商讨《京都议定书》中有关2012年至2020年的全球CO2减排协议。a图为碳循环示意图,b图表示生态系统各有关成分之间的关系。请据图回答:

(1)据a图可知,降低大气中CO2含量的主要途径是减少 、增加 (填数字序号)。在①和②的过程中碳分别以 和 的形式进行流动。

(2)b图中由捕食关系而形成的食物链有 条,其中螳螂属于 级消费者。

(3)若绿色植物所固定的太阳能总量为W kJ,则图中最高营养级所获得的能量最多为

kJ。

(4)分析b图可知生态系统具有 的功能。

(5)蜜蜂与螳螂同属于益虫,其行为和语言引起了人们的极大兴趣。例如:蜜蜂在发现蜜源后,可通过跳“圆圈舞”或“摆尾舞”告知同伴蜜源的位置,这种信息属于 信息。