【历史—中外历史人物评说】秦始皇、汉武帝和康熙帝是我国古代著名的帝王,也是有作为的政治家。阅读下列材料并根据所学知识,回答问题。

材料一 “振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。” ——《史记》

材料二 史学家顾颉刚说:“秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的制裁;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的引诱。”

——《中国历史众生相》

材料三 “早承大业,勤政爱民。经文纬武,寰宇一统,虽曰守成,实同开创焉。圣学高深,崇儒重道。几暇格物,豁贯天人,尤为古今所未觏(ɡòu)。而久道化成,风移俗易,天下和乐,克致太平。”

——《清史稿·圣祖本纪》

材料一体现的是什么事件?(2分)

(2) 材料二中提到的“不要人民读书”“只读一种书”分别是指何事?(2分)

(3) 材料三中康熙帝通过哪些举措使国家达到了“寰宇一统”?结合世界历史发展趋势,谈谈你怎样理解此时的“天下‘太平’”。(4分)

(4) 由上述帝王的主要活动,概括我国古代历史发展的一大趋势。(2分)

联合国秘书长是联合国最高行政首长,领导整个秘书处工作,被看作“世界的总管”。下表是历任联合国秘书长的履职简表:

| 姓名 |

任期 |

国籍 |

主要事迹 |

| 赖伊 |

1946—1952 |

挪威 |

支持以色列建国;通过克什米尔停火协议;赞成恢复新中国在联合国合法席位;朝鲜战争爆发后因支持韩国遭到苏联反对;因未能处理好柏林危机和朝鲜战争,受到大量批评等 |

| 哈马舍 尔德 |

1953—1961 |

瑞典 |

认真履行联合国努力防止战争和实现宪章其它宗旨;组成联合国紧急部队,提出维和三原则;访华斡旋中国审判美国间谍案,调解中美关系等 |

| 吴丹 |

1961—1972 |

缅甸 |

调解印巴争端和第三次中东战争;促使和平解决古巴导弹危机;在美国入侵越南问题上无所作为等 |

| 瓦尔德 海姆 |

1972—1981 |

奥地利 |

派维和部队终止了第四次中东战争,召开中东和平会议;调解纳米比亚独立运动、南非种族运动、阿以纷争等;多次主持联合国贸易和发展、人类环境、海洋法、人口和世界粮食会议等 |

| 德奎利 亚尔 |

1982—1991 |

秘鲁 |

在处理结束两伊战争、结束苏联军队对阿富汗占领、纳米比亚独立、柬埔寨和平协定、黎巴嫩人质事件等大事时表现出色 |

| 加利 |

1992—1996 |

埃及 |

主张扩大联合国在维和行动中的作用,参与处理波黑、索马里等问题;促使柬埔寨大选,南非结束种族隔离;未能阻止卢旺达种族大屠杀等 |

| 安南 |

1997—2006 |

加纳 |

对联合国提出多个一揽子改革方案;调停斡旋伊拉克危机、巴以冲突、克什米尔争端、阿富汗战争等;未能阻止伊拉克战争等,被批评发展中国家边缘化,对人权践踏随处可见等 |

| 潘基文 |

2007至今 |

韩国 |

进一步推进联合国改革;斡旋朝核六方会谈;关注全球气候问题、应对金融危机等全球挑战,推行新多边主义精神,加强伙伴关系,采取协同一致的行动 |

根据材料,提取有关联合国秘书长和联合国的职能信息,确定2个主题,并结合所学知识分别予以说明。

阅读材料,完成下列各题

材料一:中国主要朝代官方人口统计举要

| 朝代 |

纪年 |

年份 |

户数(万户) |

人口数(万) |

| 西汉 |

平帝元始二年 |

2 |

1233.31 |

5959.50 |

| 东汉 |

光武帝中元二年 |

57 |

427.96 |

2100.78 |

| 桓帝永寿三年 |

157 |

1067.80 |

5648.69 |

|

| 西晋 |

武帝太康元年 |

280 |

245.98 |

1616.39 |

| 隋 |

炀帝大业五年 |

609 |

890.75 |

4602.00 |

| 唐 |

玄宗天宝十四年 |

755 |

891.47 |

5291.93 |

| 北宋 |

徽宗大观四年 |

1110 |

2088.23 |

4673.48 |

| 南宋 |

光宗绍熙四年 |

1193 |

1230.29 |

2784.51 |

| 元 |

世祖至元二十八年 |

1291 |

1343.03 |

5984.90 |

| 明 |

成祖永乐元年 |

1403 |

1141.58 |

6659.83 |

| 清 |

世祖顺治八年 |

1651 |

—— |

1063.33 |

| 高宗乾隆十八年 |

1753 |

—— |

10275.00 |

——摘自齐涛《中国古代经济史》

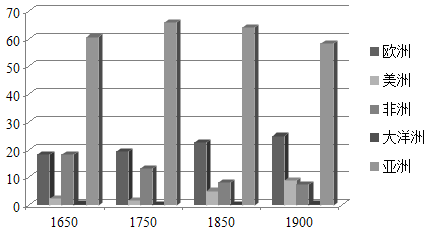

材料二:1650年—1900年的世界人口变化百分比图

——根据斯塔夫里阿诺斯《全球通史》资料整理

材料三:新中国成立60多年来,我国政府的人口政策也在根据社会的变化不断进行调整。建国初期“人多是好事”是生育政策的主导思想,使人口迅猛增长。60年代,限制生育政策提出,并在部分市、县试行。1970年开始计划生育政策逐步形成,1982年提倡“晚婚、晚育、少生、优生”的计划生育政策成为我国的一项基本国策。长期的计划生育政策虽有效控制了人口的过快增长,但“人口红利”的即将消失,老龄化时代的到来,性别比的失衡,全民社会保障体系的不完善,还有独生子女在主流城镇社会成为中坚人口等,也成为不可忽视的社会问题。

——根据搜狗百科《计划生育政策》等资料整理

(注:所谓“人口红利”,是指一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大,抚养率比较低,为经济发展创造了有利的人口条件。)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代人口变化呈现出的特点及其影响因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出世界总人口比例出现的变化特点,分析其产生的积极影响。

(3)综合以上三则材料,谈谈你对我国人口政策的认识。

(12 分)阅读下列材料,回答问题:

| 鸦片战争 |

自然经济 |

战国后期 各国变法 |

甲午中日战争 |

新中国成立 |

外国 资本主义经济 |

| 戊戌变法 |

民族 资本主义经济 |

八国联军侵华 |

新文化运动 |

洋务运动 |

《共产党宣言》 发表 |

以“××××的发展”为主题,从上述表格中选出三个相对应的历史事件,再补充一个符合该主题的历史事件,以这四个事件为材料,写一篇小短文。(要求:主题明确;事件选择完整、准确;材料运用充分;逻辑清晰;史论结合。)

(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料两晋、唐、宋时北方人口的流动多是在战乱发生、生命受着威胁的情况下南迁的,迁移的方式往往是整个家族的行为即举族迁移,并在迁移地聚族而居、聚乡而居。明清时期湘、鄂、赣地区特别是江西的流动人口则不是这样,除了个别特定时期,他们基本上不存在生命受到威胁的问题,他们是为寻求更为优越的生产和生活环境而流动的。因而,这种流动更具有经济特色而更少政治特色,或者说,他们是经济移民而非政治移民。即使在洪武大移民时期,也是将人口密集地区的人口迁往人口稀少地区。人口流动的方式,一般是个人或小家庭的流动,即使是同一家族乃至同一家庭的成员,也未必聚族而居,更不用说聚乡而居。他们融入当地居民之中,或与他乡移民、他省移民杂居。从这一意义说,他们更少安土重迁的情结。从中也可以看出社会进步所发生的作用。

——方志远《明清湘鄂赣地区的人口流动与城市商品经济》

根据材料概括中国古代移民的阶段特点,并分析其影响。

(22 分)阅读下列材料,回答问题。

材料一繁盛篇:千年骆驼铃吟唱中国传奇

驼队行走在丝绸之路上,驮载的不仅仅是财富,更多的是文化。中西方文化在交流融合中为彼此注入新鲜血液,西方的宗教、戏剧、胡乐、胡舞、胡器、胡食等进入中国,中原文化在西域广泛流行……在陆上丝绸之路蓬勃发展的同时,海上丝绸之路也稳步前行……随着中国经济重心向东南转移及航海技术的进步,海上丝绸之路在宋元时期达到空前繁盛。

材料二衰落篇:汽笛轰鸣淹没了摇曳驼铃

法籍伊朗裔学者阿里·玛扎海里认为: “在促使古老的丝绸之路遭到遗弃的主要因素中,应提到近代技术工业的诞生和发展,这种工业以代用品取代了来自中国的传统产品。 ”因此,缺少了商品的流动,作为商道的丝绸之路便失去了传统的意义与价值。与此同时,西方的欧洲文明不断扩大自己在中亚的影响,中国在古代世界的主流地位被取代。

材料三崛起篇:世界繁荣的呼唤

进入新世纪以来,美、日、俄等国都先后从自身角度出发,提出了新丝绸之路的构想……不同版本的“丝绸之路”背后的潜台词是视中亚为联通欧亚的物流、资源、经济乃至政治枢纽,力争在“枢纽之争”中占据上风……(“一带一路”)描绘出一幅……东西贯穿欧亚大陆,南北与中巴经济走廊、中印孟缅经济走廊相连接的新蓝图……与现有的区域合作机制如上合组织、欧亚经济共同体、亚太经合组织、东盟、海合组织和欧盟等合作协调发展,可谓讲求实际、高度灵活、富有弹性。

请回答:

(1)依据材料一和所学知识,指出丝绸之路传输的文化对推动欧洲社会的进步与发展有何意义?

(2)依据材料二和所学知识,指出明清之际丝绸之路衰落的原因有哪些?

(3)结合三则材料和所学知识,分析指出推动丝绸之路崛起的因素有哪些?(6 分)“一带一路”的发展将会对中国产生什么影响?(4 分)