阅读材料,回答问题。

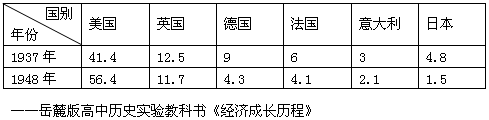

材料一 主要资本主义国家工业生产在资本主义世界工业生产中所占比重(%)

材料二 在美国的策动下,1944年夏,美、英、中等44个战时同盟国的代表,在美国的新罕布什尔州布雷顿森林召开联合国货币金融会议,通过了有利于美国的“布雷顿森林协定”,美元的地位大大加强,大大有利于美国的商品输出和资本输出。英国极为不满,拒绝批准这个协定,但美国突然宣布“租借法案”停止执行,英国立即发生财政金融危机。1945年12月,英国被迫批准了“布雷顿森林协定”。

材料三 20世纪70年代主要资本主义国家经济发展数据比较

材料四 1971年8月15日,美国宣布了“新的经济政策”,其中包括增加10%的进口附加税。这项措施将使共同市场对美国的出口货物交付的平均关税增加一倍。对此,西欧共同市场六国达成了一致协议,要求美国取消10%的进口附加税等措施,否则将“采取一切必要的措施”和“直接反击行动”。英国财政大臣立即通知美国,英国完全同意共同市场六国的建议。

——西北大学编《世界现代史》

请回答:

(1)根据材料一,指出二十世纪三、四十年代资本主义世界经济格局的突出特点。

(2)结合材料一、二,指出以美元为中心的国际货币体系形成的原因,并分析这一体系的影响。

(3)根据材料三概括指出,20世纪70年代主要资本主义国家间经济力量对比和经济格局呈现出什么特点?导致这种特点出现的原因是什么?

(4)材料四反映了美国与西欧同盟国之间在经济方面存在什么问题?材料三、四反映的经济状况对美国与西欧、日本的政治关系以及世界政治格局有什么影响?

阅读下列材料,回答问题。

材料一 “高皇帝以圣德受命,建立鸿业,置御史大夫,位次丞相,典正法度,以职相参,总领百官,上下相监临,历载二百年,天下安宁。”“汉家至德博大,宇内万里,立置郡县。部刺史奉使典州,督察郡国,吏民安宁。”

——《汉书·朱博传》

材料二 汉唐时期绩效考评有比较配套的机制……汉代有“上计制度……上计吏由郡守的僚佐担任,每三年计一次。……汉代将全国分为十三州,也即十三个监察区……中央设十三名刺史为监察官,各负责一州的监察事务。……汉唐时期还有一种临时性突击考评地方官吏的辅助手段,其主要形式是巡查。……汉唐时期重视对考评结果的应用,在俸禄增减、品阶升降、职位变动、荣辱予夺等方面都体现了不同考绩的结果。

——《我国汉唐时期绩效考评的特色与启示》

材料三 (明朝)设六科给事中,按六部的业务进行对口监察,有单独上奏言事,监督和弹劾百官的权力。六科被称为“风宪之司”,可以风闻奏事,而不一定负核实的责任,所以当时的六部官员“无敢抗科参而自行者”。明代的东厂、西厂、锦衣卫等都是君主直接委派的特别亲信,他们用公开或秘密的方式进特别监察,往往用于治理大狱、检举吏民奸罪,伺察密告。

——韦庆远、柏桦《中国政治制度史

(1)根据材料一、二、三,归纳汉唐时期政府对官吏监察考评的措施明朝监督制度加强反映了怎样的时代特征?。

(2)除上述之外,结合所学知识列举两个古代的监察制度。

解读和运用材料解决问题,是历史学习的重要方法之一。回答以下问题。

材料一 他(美国驻莫斯科大使馆参赞乔治·凯南)在1946年初就写道:“想和俄国人共同统治德国,只能是痴心妄想。同样痴心妄想的,是认为俄国人会和我们一起在一个美好的日子里礼貌地撤出,然后在这个真空中产生一个健康又和平,稳定又友善的德国出来。我们没有其他选择,只能在我们的德国部分建立一种独立的形式,让它具备足够的满足,足够的安全和足够的优势,不受制于来自东方的威胁……宁肯要一个分裂的德国,至少让其西部成为对付极权主义势力的缓冲器,也不要一个势力范围直达北海的统一的德国。”

材料二 苏联对美国的评价是,美国企图把德国和欧洲拉进资本主义阵营,成为它的卫星国。在反对希特勒德国的战争中形成的“不自然的联盟”业已烟消云散,东西方的冲突从此开始。……作为对立物,斯大林创立了“两大阵营理论”:一方面是自由的社会主义国家,另一方面是资本主义帝国主义国家。社会主义朝着一个公平社会的和平发展和它的壮大,旨在制止美帝国主义的侵略政策。

——以上均摘自《一口气读完世界历史》

(1)阅读上述引自《一口气读完世界历史》的材料,结合史实说明材料一对美国外交政策产生的具体影响。根据材料二说明苏联采取与美国对峙政策的主要原因。两国形成如此外交对立的根本原因是什么?

(2)阅读下列图片材料,分别简述图一和图二反映的主要历史现象。

(3)综合上述材料,简述二战后国际格局演变的主要线索。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 公元前399年,经过抽签的方式,雅典从自愿报名的候选者中随机选出501人,组成陪审团,负责审判苏格拉底。在规定的时间内,苏格拉底为自己作了辩护。陪审团经过两轮投票,以多数票判其死刑。

材料二 人们把他弥留之际交给华盛顿夫人的遗嘱打开之后发现,那份遗嘱是他在七月份亲自仔细拟好的。在头几条中有一条规定,要在他的妻子去世以后解放他家中的奴隶。

材料三 前苏联、新中国、旧中国法律体系构成比较

| 序号 |

前苏联 |

中华人民共和国 |

1949年以前的旧中国 |

| 1 |

国家法 |

宪法与宪法相关法 |

宪法 |

| 2 |

行政法 |

行政法 |

行政法 |

| 3 |

劳动法 |

社会法 |

|

| 4 |

土地法 |

经济法 |

|

| 5 |

集体农庄法 |

||

| 6 |

财政预算法 |

||

| 7 |

家庭法 |

||

| 8 |

民法 |

民法商法 |

民法 |

| 9 |

刑法 |

刑法 |

刑法 |

| 10 |

诉讼法 |

诉讼与非诉讼法 |

民事诉讼法、刑事诉讼法 |

(1)材料一的苏格拉底案中,什么人有资格入选陪审团?请结合所学知识,简要评价雅典的民主制度。

(2)结合材料二和所学知识分析,作为总统,华盛顿为什么不能宣布“解放”奴隶?

(3)据材料三,分析新中国法制建设的特点。

阅读材料,回答问题。

材料一 孙中山说:“我们革命的目的,是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命”。

材料二 井冈山时期是毛泽东思想的形成时期,延安时期是毛泽东思想的成熟时期。

| 材料三 |

|

| (1)根据材料一指出孙中山为实现“三种革命”提出了什么重要思想?这种思想的提出和发展对中国革命的进程有什么重要影响? (2)根据材料二并结合所学知识,简述这两个时期毛泽东思想的主要内容。 (3)根据材料三,分别阐述图1、图2所反映历史事件对改革开放的影响。 |

(4)综合上述内容,你能得到什么认识?

近代中国的思想解放是一个渐进的过程。阅读材料,回答问题

材料一 凡改革之事,必除旧与布新,两者之力相等,然后可有效也。苟不务除旧而言布新,其势必将旧政之积弊,悉移而纳于新政之中,而新政反增其害矣。

——梁启超《戊戌政变记(节录)》

斯宾塞尔曰:“天择者,存其最宜者也。”夫物既争存矣,而天又从其争之后而择之,一争一择,而变化之事出矣。

——严复《天演论上》,导言一《察变》

材料二 若是决计守旧,一切都应该采用中国的老法子,不必白费金钱派什么留学生,办什么学校,来研究西洋学问。若是决计革新,一切都应该采用西洋的新法子,不必拿什么国粹,什么国情的鬼话来捣乱。……因为新旧两种法子,好象水火冰炭,断然不能相容,要想两样并行,必至弄得非牛非马,一样不成。

——陈独秀《今日中国之政治问题》,载《新青年》第5卷第1号

材料三 我们对于旧有的学术思想,积极的主张只有一个,——就是“整理国故”。整理就是从乱七八糟里面寻出一个条理脉络来;从无头无脑里面寻出一个前因后果来;从胡说谬解里面寻出一个真意义来;从武断迷信里面寻出一个真价值来。……若要知道什么是国粹,什么是国渣,先须要用评判的态度,科学的精神,去做一番整理国故的工夫。

——胡适《新思潮的意义》,载《新青年》第7卷第1号

请回答:

(1)据材料一,分析指出维新派论“变”的两个特点。结合所学知识,指出这些观点产生的时代背景。

(2)概括指出材料二对“新”“旧”问题的看法。

(3)陈独秀和胡适的观点在当时各有何可取之处?