阅读下列材料:

材料一 中国茶叶在欧洲最初被视为药物放在药店出售,茶价相当昂贵。17世纪,饮茶在欧洲逐步盛行并传至北美,饮茶成为一种高尚的消遣。查理二世的专职牧师奥文顿形容,“一日无茶则滞,三日无茶则病”。在英国的家庭中,“我把茶壶坐上了! ”是一句对忙碌一天,疲倦归家的主人极好的关切话语。1733年,荷兰在广州购买价值 336881 荷盾的茶叶,到荷兰后却卖得988510荷盾,获利651629荷盾。鸦片战争前的140 年中,欧美贸易公司用来购买以茶叶为主的中国商品所花费的白银达169 437 564两白银。英国东印度公司垄断了英国及其殖民地的茶叶交易,“从中国来的茶叶,提供了英国国库收入十分之一”。1773年,东印度公司装载342箱中国茶叶的船只开进波士顿港,企图低价倾销,波士顿群众将船上的茶叶全部倒入大海。英国政府采取高压政策,激起殖民地人民的强烈反抗,终于导致北美独立战争。

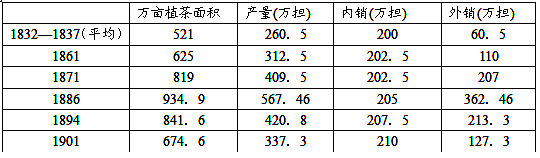

材料二 近代前后中国植茶面积、茶产量、茶农数估算表

材料三 1887年上海工夫茶的平均价格就达每担14.5两,而印度茶每担14两银就可获利。 1889年,印度茶叶出口英国市场的总值第一次超过了中国达9450万磅,高出中国整整1472万磅。而中国的茶叶种植处于自生自灭的状态,“由个体茶农采制小量茶叶,然后运往各处叫卖几天”。“中国种茶之法不用肥地物料,不去地下野草,亦不删除旁枝,又不换去老树,又不移种新地”。资本不足的茶农和茶商在苛捐重压下,为求生存,于是,将本应用于制茶工艺改进上的智慧,用在了茶叶的制假上。

请回答:

(1)根据材料一概述中国茶叶对西方社会的影响并分析原因

(2) 根据材料二概述近代中国茶叶产销的变化趋势并根据材料三和所学知识分析变化的原因。

阅读材料,回答问题。

材料一美国政府在二次大战正激烈的1944年,邀请中、苏、法等44国的专家们在美国的新罕布什尔州的布雷顿森林举行了会议,以期奠定世界货币新秩序的基础。布雷顿森林会议产生了两个新的机构:国际货币基金组织和世界银行。

材料二 肯尼迪和约翰逊分别提出“新边疆”和“伟大社会”的纲领,把大规模财政财政赤字作为经常性政策,以降低失业率,促进经济增长。赫鲁晓夫对过分集中的农业管理体制进行了一系列改革,扩大集体农庄和国营农场的自主权,削减农业税,提高农副产品收购价格。执政期间,还对工业管理体制进行了一定的改革,使地方权力有所扩大。

(1)简述布雷顿森林会议的主要内容,分析其对世界经济发展走向的影响。

(2)20世纪五六十年代,美、苏两国在各自的经济领域进行了一些改革,结合材料和所学知识概括指出改革的各自特点及成效。(6分)

阅读材料,回答问题。

材料一 对于中国来说,十三行的出现维护了天朝的规制,而对于西方商人来说,十三行却遮断了他们同中国民间和官方的联系。虽然这种做法常常引起西方人的愤懑,但在冲突没有激化之前,中国的君主和官、绅、商都不会觉察到其中的毛病。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 鸦片战争后,西方资本主义国家掀起向中国倾销商品,掠夺原料的狂潮。但是,由于受到中国自然经济的顽强抵抗,外国商品并没用打开中国市场。第二次鸦片战争后,西方国家实现了向中国倾销商品的愿望。1865年,在对外正当贸易中,中国第一次出现逆差。

——人教版《中国近代史》上册

(1)根据材料一,概括明清(鸦片战争前)时期的主要对外贸易政策,结合所学知识分析该政策给中国带来的“毛病”。(6分)

(2)19世纪中期,西方国家通过哪些经济侵略活动逐步打开中国市场,“实现了向中国倾销商品的愿望”?这一“愿望”的实现对中国近代经济产生了什么影响?

阅读材料,回答问题。

材料一 (唐朝前期)皇帝的旨意一般先交由中书舍人(中书省官员)起草。起草完毕,由中书令、中书侍郎和中书舍人署名后,交由门下省审查、署名,再呈送皇帝书面批准。已批准的诏令又送往门下省,正本存档,另抄一份副本注明“制可”,加盖骑缝印,再送交尚书省施行。

——摘编自白钢主编《中国政治制度史》

材料二 1905年清廷派载泽等五大臣出洋考察宪政。翌年,颁布预备立宪的谕旨,在“大权统于朝廷,庶政公诸舆论”的口号下,拉开了立宪的帷幕。1908年清政府颁布《钦定宪法大纲》,规定皇帝具有至高无上的权力,不受议会的约束,臣民的权利极为微小。

——《中国大百科全书》

材料三中华人民共和国成立初期政权组织结构示意图

(1)根据材料一,概括唐朝前期三省制运作的特点。并结合所学知识,指出这些特点对唐代政治的影响。

(2)根据材料二,结合所学知识分析清末《钦定宪法大纲》颁布的背景。

(3)根据材料三,概括新中国初期民主政治建设的特点。

阅读材料,加深对1840年前后中国经济变化的认识。

材料一乾隆五十八年(1793年)(马戛尔尼使团出使中国),提出如下要求:……允许英商到宁波、舟山、天津等地贸易……中国在舟山附近割一小岛供英商居住、贮货,在广州附近拨一处地方供英商居住并允许其自由出入,减免英商在广州、澳门的内河运输税等。

——摘自樊树志《国史概要》

材料二上海开埠后,由于其优越的地理位置,很快成为华东广大地区对外贸易的中心。1851年,上海进出口贸易总额已达14702千元。到1860年,更猛增到80545千元,其中进口贸易额为36679千元,10年间增长了5.5倍。

——摘自《伦敦公报》1864年9月20日

材料三在19世纪20年代到80年代之间,市场结构、商业的金融方面、贸易中心……变化如此广泛、显著和迅速,以致从总的后果来看,似乎是革命性的。

——郝延平《中国近代商业革命》

请回答:

(1)材料一反映出英国政府对外贸易和殖民的要求,结合《南京条约》论述英国如何实现这些要求?

(2)根据材料二,结合所学知识,分析上海成为华东地区对外贸易中心的原因。

(3)结合所学知识,指出材料三中“市场结构、商业和金融方面、贸易中心”变化的主要表现。联系材料一、二,用一句话概括1840年前后中国经济的变化。

阅读下列材料回答问题:

国家是文明时代到来的重要标志。在中国历史发展的长河中,国家政权的主要表现形式因时代不同而各具特色。阅读下列材料,回答问题。

材料一 (秦国)以征服其他国家为职志,其所拟之消灭者仅是对方的王室与贵族,秦王本身的重要卿相,却全属客籍,即统一天下之后亦然。秦之记录里看不出人民因原有国籍而受亲疏歧视的待遇。

——黄仁宇《中国大历史》

材料二 “民国”之取代自秦始皇以来两千多年“帝国”,……是一种前无古人的变化。它打破了历代王朝的更迭机制,因而也触动了传统社会的各条神经,是政治制度和社会思想的一大跃进。

――陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 英国政治制度史大事记(部分)

1215年 《大宪章》限制王权,保障贵族特权,保护部分骑士与市民的利益

1265年孟福尔议会召开。英国议会产生的标志

1689年《权利法案》

1701年《王位继承法》

1721年 沃波尔主持内阁,开创了多数党领袖组阁的先例

1747年 君主不再行使立法否决权

1832年 《议会改革法案》

19世纪50年代责任内阁制趋于完善

19世纪中叶两党制形成

19世纪晚期内阁权利膨胀,人称议会“第三院”

(1)结合材料一和所学指出为避免 “因原有国籍而受亲疏歧视的待遇”秦采取的政治举措及其历史进步性。

(2)根据材料二并结合《中华民国临时约法》,谈谈你对中华民国的成立 “是政治制度和社会思想方面的一大跃进”的理解。

(3)根据材料三,指出近代英国限制王权历史进程中的重要事件,并说明近代英国政治体制的权力制衡关系。

(4)综合上述材料,概括国家政治制度建设的立足点。