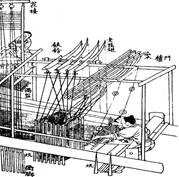

下图是宋应星在《天工开物》中记载的花楼机,结构复杂而精密,专门织造精细的丝织品。但当时的手工业并没有向机器生产转变的迹象。对此,最合理的解释是( )

| A.当时科学与技术没有紧密结合 |

| B.重农抑商政策的阻碍 |

| C.生产革新缺乏足够的市场需求推动 |

| D.资本主义萌芽还没有产生 |

新航路的开辟的根本原因是

| A.西欧各国商品经济的发展 | B.天文、地理知识的进步 |

| C.欧洲出现商业危机 | D.《马可·波罗行纪》的影响 |

他常说:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要。”当大多数物理学家沿着牛顿的道路继续前行时,他却走上了一条创新之路,最终提出了物理学的相对论,对牛顿的力学体系和绝对时空观进行了根本性的变革。他是:

最早开辟了以欧洲为起点、从海上直通印度新航路的航海家是

15世纪中期欧洲出现商业危机的直接原因是

| A.商品经济和资本主义萌芽产生发展 | B.奥斯曼帝国控制东西方通商要道 |

| C.航海技术的发展 | D.《马可波罗行纪》在欧洲的流传 |

1941年后,中国陆续派出10万人的远征军入缅作战,沉重打击了日军。从中我们可以得出

①中华民族为世界反法西斯战争作出了巨大贡献

②中国抗战是世界反法西斯战争的重要组成部分

③远征军入缅作战有力地支援了美英盟军欧洲战场的对德作战

④远征军入缅作战体现了中华民族反侵略的民族精神

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.①②③④ |