阅读下列材料:

材料一:论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是迫于时代,迫于外面一切形势,改头换面,添注涂改地在变。纵说它有变动,却不能说它有建立。

—— 摘自钱穆〈中国历代政治得失〉

材料二 :以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善,其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待!

——摘自《贞观政要·政体》

材料三:自古……并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,……事皆朝廷总之,所以穏当。以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。

——《明会典》卷二《皇明祖训》

材料四:机务及用兵皆军机大臣承旨,天子无日不与(军机)大臣相见,无论宦寺(宦官)不得参,即承旨者(军机大臣)亦只供述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

——《清史稿•军机大臣年序表》

请回答:

(1)结合所学知识,说明材料一中秦汉和唐朝政治制度“大变动”分别指什么?

(2)据材料二、三分析,唐太宗与明太祖在丞相作用的看法上有何不同?概括其主要做法?

(3)依据材料四,指出军机处的职能,它的设置反映了什么时代特征?

(4)综合材料二、三、四你能看出古代中国政治发展的什么趋势?

根据材料回答:

材料一:新疆是个多民族聚居的地区,各民族都有着各自不同的文化特征,艺术形式之多样,内容之丰富,世所罕见。自20世纪50年代起,新疆各种演出团体不断跨越天山,走向大江南北、世界各地,使以木卡姆艺术为代表的新疆各少数民族文化在世界文化舞台上熠熠生辉。也正因为有着丰富多彩的少数民族文化,中华文化才显得雍容磊落、气象万千。

(1)材料一体现了文化生活的哪些道理?

材料二:我国是统一的多民族国家。民族区域自治制度是我国解决民族问题的基本政策。我国宪法规定:我国各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。

(2)运用哲学中整体与部分辩证关系的原理,分析国家与民族自治地方的关系。

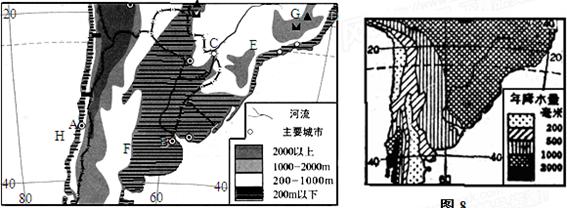

读图7“世界某区域图”和图8“世界某区域降水量分布图”,回答下列问题:

(1)对照图,A为___________(气候类型),B港口大量出口的农畜产品主要是_____________;说明D处降水量与同纬度内陆地区相比,没有明显季节变化的原因。

(2)分析C河流该段与水能利用有关的水文特征及原因。

(3)读图分析G处所在区域发展工业的区位优势有哪些?

材料一:加勒比岛国海地当地时间(区时)2010年1月12日16时53分发生里氏7.3级地震,震中位于北纬18.5°,西经72 .5°。离海地首都太子港15公里,首都太子港及全国大部分地区受灾情况严重,大片建筑物倒塌,通信全部中断,电力供应和饮用水保障处于极端困难之中。这场海地自1770年以来最严重的大地震,使这个西半球最贫穷的国家遭受到了前所未有的打击。

.5°。离海地首都太子港15公里,首都太子港及全国大部分地区受灾情况严重,大片建筑物倒塌,通信全部中断,电力供应和饮用水保障处于极端困难之中。这场海地自1770年以来最严重的大地震,使这个西半球最贫穷的国家遭受到了前所未有的打击。

材料二:2010年2月27日,当地时间(区时)3点34分(北京时间14点34分),该区域发生8.8级特大地震,地震震中位于35.8ºS、72.7ºW的,震源深度36千米,震源位于海底59.4千米。

(4)海地发生地震时,北京时间为 。海地与智利地震震中相距大约千米。

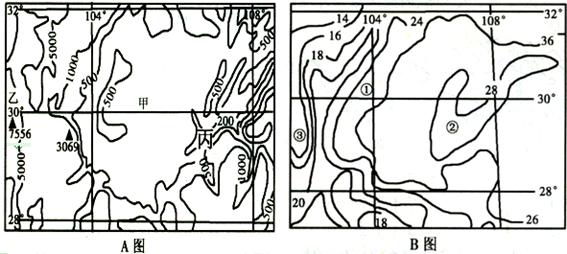

读下列两图(A图—我国某地等高线图,B图—我国某地七月等温线分布图),分析回答下列问题。

(1)A图中甲地是(地形区),该地区典型的植被类型是。

(2)B图①②③地中,人口密度最大的是(填数字代号),人口密度大的原因是。

(3)B图中①与③之间等温线的分布特点是,其原因是。

(4)分析A图中104°E~108°E与28°N~32°N范围内的生态环境问题主要表现为,其危害主要是。

中部地区在我国历史和现代社会中都占有重要地位。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一洪武时期湖北地区移民的迁入迁出分布示意图

江西师范大学方志远教授认为,“江西填湖广”、“湖广填四川”,首先“填”的都是平原及丘陵区,而“湖广填四川”几乎是与“江西填湖广”同时发生的。

……江西在元末属于陈友谅的势力范围,即使在朱元璋统一全国以后,其残余势力仍然对明政权构成威胁。因此,江西地区长期遭受着明朝统治者的“重赋”待遇。

材料二……过去5000年大概有3000年出头甚至更多,我们中国最精彩的故事在河南发生。我们已经有22个朝代在这里建都。随着我们国家最近中部崛起战略的实施,我们又看到了中国部地区加快复兴的前景……回往过去30年……我们非常清晰地看到所有的资源都在流明。……打开国门之后,资本、技术、投资、贸易机会、人才各种要素向哪里转移?中国的沿海区域,首先是珠三角、然后是环渤海。我们今天中国沿海城市看到了和世界一流城市差不多的场景。过去五年一个非常清晰的现象是若干资源要素开始向中国内陆转移。画一路线图的话中国沿海地区,中国内陆地区……

——郑州市副市长薛云伟《商业文明与城市变迁》(2009年12月6日)

材料三多年来,中部成为国家宏观战略政策支持的边缘化地区,中部地区经济在“东部大开放”、“西部大开发”、“振兴东北老工业基地”的背景下面临日益困难的窘境。2001年,全国生产总值增长速度首次出现东快、西次、中部居后的局面,中部塌陷已成为无法回避的现实。针对中部地区发展相对缓慢的状况,2006年4月,国务院出台《关于促进中部地区崛起的若干意见》,提出要把中部建成全国重要的粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地以及综合交通运输枢纽;2009年9月23日,国务院常务会议讨论并通过《促进中部地区崛起规划》,争取到2015年,中部地区实现经济发展水平显著提高,发展活力进一步增强,可持续发展能力明显提升,和谐社会建设取得新进展的目标。

(1)根据材料一概括洪武时期中部地区人口流动的原因。

(2)用先秦时期的史实说明“过去5 000年大概有3000年出头甚至更多”,“中国最精彩的故事在河南发生”。材料二反映了我国怎样的对外开放格局?

(3)1975年邓小平主持中央日常工作时,针对河南等省份的交通运输问题采取了什么措施?综合材料并结合所学知识,概括河南在中部崛起时可资利用的条件。

(4)从地理学科角度分析洪武时期“江西填湖广”、“湖广填四川”的积极意义。

(5)九江是我国近代“四大米市”和“三大茶市”之一,分析其成为米市和茶市的自然条件。

(6)请结合材料三,从经济常识角度谈谈你对国务院采取措施促进中部崛起的认识。

(7)中部崛起,政策支持不可或缺,但发展关键还得靠自己。试说明这一观点的哲学依据。

阅读下列材料

材料一秦汉三国时期,西部的关中平原和成都平原都是社会经济较发达的地区,先后被称为“天府”。关中地区曾是秦代和西汉时期的政治中心,故《史记》称“关中之地,于天下三分之一,而人众不过什三,然量其富,什居其六”。今陕西和内蒙古鄂尔多斯交界的毛乌素沙漠地区,当时水草丰美,有较多重要的城镇。从关中以西,汉代的丝绸之路十分通达,有“胡商贩客,时见于塞下”的描写;丝路两旁农牧兼营,河西、西域地区屯田众多;丝路上城镇繁荣,如楼兰、精绝、且未、鄯善等十分知名。汉代成都平原由于有都江堰工程而“水早从人,不知饥馑……蜀于是盛,有养生之饶焉”。

材料二“一五”期间,国家对工业部门的投资总额达250.26亿元,占投资总额的42.5%,在工业基本建设投资额中,重工业的投资占87%。“一五”期间,国家对黑色金属工业投资主要集中在辽宁、吉林和黑龙江三省,第一个五年计划头3年,以鞍钢为中心的东北三省黑色金属工业的投资占全国的81.7%。棉纺织业工业的投资主要在河北、陕西、河南、山西等地。与此同时,内蒙、新疆、西藏、昌都等地,投资中以交通运输和工业建设比重为大。

材料三“一五”期间我国国民经济各部门投资区域比例表

| 部门 |

沿海 |

内地 |

| 工业 |

44.7% |

55.3% |

| 建筑业 |

47.0% |

47.6% |

| 地质勘探 |

22.5% |

76.2% |

| 交通运输 |

29.3% |

52.1% |

| 农林水利 |

37.7% |

62.3% |

| 总计 |

44.5% |

52.4% |

材料四“我国工业过去集中在沿海。……我国全部轻工业和重工业,都有约百分之七十在沿海,只有百分之三十在内地。这是历史上形成的一种不合理状况。沿海工业基地必须充分利用,但是为了平衡工业发展的布局,内地工业必须大力发展。”

“……新的工业大部分应当摆在内地,使工业布局逐步平衡,并且利于备战,这是毫无疑义的。”……“好好地利用和发展沿海工业的老底子,可以使我们更有力量来发展和支持内地工业。如果我们采取消极态度,就会妨碍内地工业的迅速发展。所以这也是一个对于发展内地工业是真想还是假想的问题。如果是真想,不是假想,就必须更多地利用和发展沿海工业,特别是轻工业。”

——毛泽东《论十大关系》

材料五邓小平先生早在80年代就对中国现代建设明确提出了“两个大局”的战略思想:“一个大局”是东部沿海地区加快对外开放,率先发展起来;“另一个大局”是到本世纪末全国达到小康水平时,要拿出更多的力量帮助中国中西部地区加快发展。江泽民主席高度重视西部地区大开发。他明确指出:“实施西部大开发,是全国发展的一个大战略”,现在“条件已经具备,时机已经成熟。”……着手实施西部大开发,加快中西部地区发展,是中国面向新世纪作出的重大决策,一定会像前20年东部沿海地区率先发展带动了全国经济持续快速发展一样,将为东部和中部地区提供巨大的市场和发展前景,有力地促进全国经济的更大繁荣。

——朱鎔基在“新加坡讲座” 的演讲

(1)结合材料一说明,古代早期西部地区经济繁荣的原因。

(2)材料二、三反映“一五”期间我国在工业投资部门和投资地区布局上有何特点?并结合旧中国民族工业的不合理现象分析这些特点对新中国工业化建设所起的积极作用。

(3)结合所学知识及材料五,说明80年代以来东西部地区发展差距进一步拉大的原因是什么?

(4)材料四和材料五有哪些相同观点?两者在西部开发的着重点上又有哪些不同?