阅读下列材料,回答问题。

材料一 人性之恶,其善者伪也。

隆礼贵义者其国治,简礼贱义者其国乱。

天行有常,不为尧存,不为桀亡。

———荀子

材料二 汉兴,江都相董仲舒亦大儒,作书美孙卿(即指荀子)。

——(西汉)刘向

材料三 “荀卿全是申、韩”,“只一句‘性恶’,大本已失。”

——(南宋)朱熹《朱子语类》

(1)结合材料一,归纳荀子的主要思想。

(2)根据材料二,指出荀子思想在西汉思想界的地位,并结合所学知识分析原因。

(3)结合材料三,指出荀子思想地位在南宋学术界出现了何种变化,并结合所学知识,简析原因。

从18世纪至20世纪,中国在对外开放方面存在着各种观念和主张。阅读以下材料:

材料一 1793年乾隆皇帝在致英国国王的信中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不假外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、磁器、丝斤为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤,在澳门开设洋行,俾得日用有资,并沾余润。”

——梁廷楠:《粤海关志》卷23

材料二 1898年买办官僚盛宣怀提出:“各国窃保护之名,分占边疆海口,渐入腹地。……处今日而欲散其瓜分之局,惟有照土耳其请各国共同保护。凡天下险要精华之地,皆为各国通商码头;特立铁路矿务衙门,统招中国及各国股份,聘请总铁路司、总矿务司,职 分权力悉如总税务司。”

分权力悉如总税务司。”

——《愚斋存稿》卷30

材料三中华国民军……对于友邦各国益敦睦谊……对外之行动,宣言如下:

一、所有中国前此与各国缔结之条约,皆继续有效。

二、偿款外债照旧担任,……如数摊还。……

五、所有清政府与各国所立条约、所许各国权利及与各国所借国债,其事件成立于此宣言之后者,军政府概不承认。

——孙中山:《同盟会革命方略》(1906)

材料四现在的世界是开放的世界。中国在西方国家产业革命以后变得落后了,一个重要原因就是闭关自守。经验证明,关起门来搞建设是不能成功的,中国的发展离不开世界。当然,像中国这样大的国家搞建设,不靠自己不行,主要靠自己,这叫做自力更生。但是,在坚持自力更生的基础上,还需要对外开放,吸收外国的资金和技术来帮助我们发展。

——《邓小平文选》第三卷,第64、78页

结合所学知识回答:

(1)根据材料一,指出乾隆皇帝在对外贸易问题上持什么看法?这一时期,清政府在对外贸易方面采取了什么政策?产生了什么后果?

(2)材料二中的主张是在什么社会背景下提出的?这种主张不应肯定,为什么?材料三反映了同盟会在对待国际条约和外债方面的立场,它为什么会采取这种立场?

(3)根据材料四,概括指出当代中国为什么要实行对外开放政策?以及这一政策的主要内容和立足点。

阅读材料,回答问题。

材料一:研究西方汉学的我国学者阎宗临说:“当一国的知识或思想被介绍到另一个国家时,时常变成一种批判的工具,耶稣会介绍中国文化到欧洲,亦不例外。18世纪的思想家利用他们的文献反过来攻击教会,这是当时耶稣会所想不到的。”

——摘编自《谈明清之际的中学西传》

材料二:从一定意义上说,中国近代前期文化是在中西方文化的矛盾冲突与不断融合过程中发展起来的,这一历史过程同西方列强对中国的侵略步步扩大、民族危机逐步加深和中国资本主义的发展历程相适应 。梁启超将其概括为,“先从器物上感觉出,再从制度上感觉出,再从文化上感觉出”。陈独秀将其概括为学术觉悟、政治觉

。梁启超将其概括为,“先从器物上感觉出,再从制度上感觉出,再从文化上感觉出”。陈独秀将其概括为学术觉悟、政治觉 悟、理论觉悟三个阶段。

悟、理论觉悟三个阶段。

材料三:在2009年10月1日举行的新中国成立60周年 庆典上,四幅领袖画像及四个原音重现,象征着新中国发展历程中四座伟大的里程碑,从思想理念层面突出了中国共产党的革命、建设和发展理论的历史演进。

庆典上,四幅领袖画像及四个原音重现,象征着新中国发展历程中四座伟大的里程碑,从思想理念层面突出了中国共产党的革命、建设和发展理论的历史演进。

(1)材料一中所叙述的“18世纪的思想家利用他们的文献反过来攻击教会”现象具体指的是哪一历史事件?这对当时的欧洲产生了哪些 重要影响?

重要影响?

(2)结合材料二及中国近代前期思想演进的过程,谈一谈中国近代前期思想演进的特点。

(3)结合材料三,从思想层面简要说明新中国发展历程中的四座伟大的里程碑是什么。其本质特征是什么?

阅读下列材料:

材料一:建元五年,置五经博士。元朔五年,夏六月,诏曰:盖闻导民以礼,风之以乐;今礼坏乐崩,朕甚闵焉。故详延天下方闻之士,咸荐诸朝,其令礼官劝学讲议、洽闻举遗,兴礼以为天下先,太常其议与博士子弟崇乡党之化,以厉贤才焉。丞相弘请为博士置弟子员,学者益广。

──班固《汉书·武帝纪》

材料二:前据总理各国事务衙门奏请设同文馆,专用正途科甲人员学习天文、算术,并拟定章程六条呈览,当经降旨依议。兹据张盛藻奏,科甲正途读书学道,何必令其习为机巧,于士习人心大有关系等语。朝廷设立同文馆,取用正途学习,原以天文、算学为儒者所当知,不得目为机巧。正途人员用心较精,则学习自易,亦于读书学道无所偏废。是以派令徐继畬总管其事,以专责成,不过借西法以印证中法,并非舍圣道而入歧途,何至有碍于人心士习耶!

——《筹办夷务始末》同治朝卷四十七

材料三:

1957——1997年中国高等教育发展对照表

| 时间(年) |

1957 |

1960 |

1965 |

1971 |

1997 |

| 学校数目(所) |

229 |

1289 |

434 |

328 |

2170 |

材料四:德国莱比锡大学建于1409年,初期开设的课程有神学、文科(语言)、法学、医科。以后逐渐增加,至19世纪开设了数学、天文学、哲学、 逻辑学、物理学、化学、生物学、解剖学等几十个科目,并设立了研究院,鼓励科学研究。德国的其它大学也普遍发生了这样的变化。由于教育的高度发展,德国创造了19世纪末的奇迹。成为欧洲强国,工业产值居于欧洲第一,世界第二。

逻辑学、物理学、化学、生物学、解剖学等几十个科目,并设立了研究院,鼓励科学研究。德国的其它大学也普遍发生了这样的变化。由于教育的高度发展,德国创造了19世纪末的奇迹。成为欧洲强国,工业产值居于欧洲第一,世界第二。

回答:

(1)依据材料一指出汉武帝在教育上采取的措施。 汉武帝的措施对当时的用人制度和思想产生了什么影响?

(2)材料二在教育上有何主张和措施?在当时起到什么作用。

(3)根据材料三,指出中国高等教育的发展过程及其原因。结合材料四,谈谈你对教育变革与社会发展关系的认识。

家庭是文明社会的基本细胞。阅读材料,回答问题。

材料一身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

——(西汉)《礼记》

材料二梁启超认为,旧中国在家庭伦理方面发展了高度的个人道德观,但……在公共道德和公民操行方面……是不够的。这样,他否定了儒教中国的狭隘忠诚和以家庭为中心的自私观念,而主张集体的民主和建立一个强大的国家。

——(美)费正清《伟大的中国革命》

材料三通过把工作转移到家庭之外,工厂也从不同的方向吸引父亲、母亲、孩子远离家庭,从而改变了传统的家庭生活模式。

——(美)杰里·本特利《新全球史》

材料四这一运动的收获是空前的……这种社会细胞——家庭改革,对于提高人民的政治热情,挖掘潜力建设我们的祖国,是会起着重大推动作用。

——《华北区贯彻婚姻法运动总结》(1953年)

(1)中国古代强调“家齐而后国治”,这种观念的经济和思想基础是什么?

(2)据材料二,说明当时中国社会的家庭伦理观有什么变化。结合时代背景分析变化的原因。

(3)据材料三、四,说明推动家庭变革的基本因素有哪些。结合所学知识,分析材料四中改革后中国家庭伦理关系有什么新变化。

材料一“夫农者,国之本,本立然后可以议太平。若不由兹,而云太平者,谬矣。”

──《旧唐书》

材料二中国农村原本是一个自治的社会,“皇权不下县,县下是宗族,宗族皆自治,自治出于伦理”,几千年来都是如此。广大农民“交了粮,自由王”,强制他们的力量也并不多。相反,小农们对封建国家有很强的约束力,直接决定着社会的治乱、经济的衰荣,是影响统治者效用函数最重要的变量。——李成贵《国家、利益集团与三农困境》

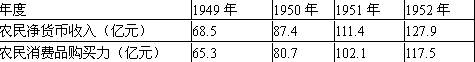

材料三新中国建立初期农民货币收入和消费品购买力增长情况

建国初期,随着土地改革的进行,人民政府将疏通工农产品流通渠道、开展城乡物资交流作为恢复国民经济的基本措施。打开农村土特产品销路以疏通流通渠道。

同时,收集农村对工业品的需求信息,带工业品下乡,打开工业品的农村市场。由此促进了农副业的发展,城市工商业由此获得了原料和销路。这对刺激工商业恢复、增加财政收入起到了非常重要的作用。——陈廷煊《1953-1957年农村经济体制的变革和农业生产的发展》

(1)材料一体现了唐朝的什么思想?这一思想在唐朝前期的政策措施和制度中是如何体现的?

(2)根据材料二的内容,分析决定“中国农村原本是一个自治的社会”的经济根源是什么?材料中说中国古代农民“交了粮,自由王”,你赞同此观点吗?简要说明理由。

(3)结合材料三和所学知识,分析建国初期农民购买力增强的原因及其对当时国家经济建设的意义。