自主阅读。

好人丛飞

丛飞出生在一个贫困的家庭。为了读书,他捡过垃圾、卖过冰棍,但这些努力还是没能让他完成学业。初二时,丛飞被迫辍学回家。他不甘心向命运就此低头,终于成了一名深受观众喜爱的知名歌手。他的舞台从深圳的大家乐,延续到北京的人民大会堂。他多次与宋祖英、戴玉强等著名歌唱家同台献艺,还多次应邀到国外演出,还荣获“广东省优秀音乐家”称号。

然而,就在丛飞准备在歌唱事业中大展拳脚之际,无情的病魔向他袭来。年仅36岁的丛飞被确诊为晚期胃癌。热爱艺术的丛飞,不得不离开了他无比眷恋的舞台。

令人震惊的是,知名歌手丛飞却根本拿不出看病的钱。他把自己所有的钱,都捐献给了山区的贫困学生和需要帮助的残疾人。

十几年前,丛飞在四川成都参加一场为失学儿童重返校园的慈善义演。那天,观众席上坐着几百名因家穷辍学的孩子。

□这么小的孩子□如果不能上学读书□等待他们的将会是什么样的命运□□丛飞禁不住想起了自己苦难的童年□毫不犹豫地将身上全部的2400元钱放进了捐款箱□

这场义演改变了丛飞的人生。从此,丛飞开始了认养贫困失学儿童的爱心之旅,他先后20多次赴贵州、湖南、四川、山东等地的贫困山区,为当地的失学儿童筹集学费。自1995年丛飞正式认养资助第一批辍学儿童以来,他已经资助了贵州、湖南、四川、云南及山东等地的贫困学生178人,其中有彝族、布依族、苗族、白族、羌族等10多个少数民族的贫困学生。

有心人统计过,这些年来,丛飞至少捐献了300万元善款。

生病之后,丛飞将父母家人叫到一起,开了家庭会。他说:“当我不行时,把我的眼角膜和有用的器官用来救治别的病人,剩下的遗体也捐献出去,用来进行医学研究。”

人们被深深地感动了。一首由丛飞自己作词的歌曲《愿你幸福》在我们的耳边盘旋:我是你过河的桥,是你乘凉的树,我是你风尘仆仆那间歇脚的屋。只要你快乐,只要你幸福,只要你圆上了好梦,我就不辛苦。只要你开心,只要你如意,只要你回头一笑,我就很知足……

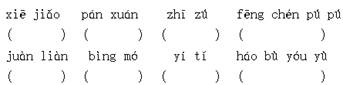

(1)小小书法家。认真读,好好写。

(2) 给文章的第五自然段填上恰当的标点符号。

(3)作为一名知名歌手,为什么丛飞生病之后却根本拿不出看病的钱?

(4)丛飞的童年是怎样度过的?为什么他会去帮助那些贫困学生?

(5)看了这个故事,你想对丛飞说点儿什么吗?

课文在线

詹天佑不怕困难,也不怕嘲笑,毅然接受了任务,马上开始勘测线路。哪里要开山,哪里要架桥,哪里要把陡坡铲平,哪里要把弯度改小,都要经过勘测,进行周密计算。詹天佑经常勉励工作人员,说:“我们的工作首先要精密,不能有一点儿马虎。‘大概’‘差不多’这类说法不应该出自工程人员之口。”他亲自带着学生和工人,扛着标杆,背着经纬(wěi)仪,在峭壁上定点、测绘。塞外常常狂风怒号,黄沙满天,一不小心还有坠入深谷的危险。不管条件怎样恶劣,詹天佑始终坚持在野外工作。白天,他攀山越岭,勘测线路;晚上,他就在油灯下绘图、计算。为了寻找一条合适的线路,他常常请教当地的农民。遇到困难,他总是想:这是中国人自己修筑的第一条铁路,一定要把它修好;否则,不但惹那些外国人讥笑,还会使中国的工程师失掉信心。

(1) 从文中找出相应的词或短语概括铁路要经过的地方的地形特点和气象特点。

地形特点:________________________________________________________________

气象特点:________________________________________________________________

(2) 这段文字主要写了什么内容?

_______________________________________

________________________________________________

(3) 文中詹天佑对工作人员说的话,表现了詹天佑怎样的精神?

____________________________________

_______________________________________________________________________

(4) 在文中用“”画出描写詹天佑心里话的一句话,说说它表现了詹天佑怎样的精神?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(5) 读了这段文字,你认为詹天佑是个怎样的人?你还有其他体会和感想吗?请写一写。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

课外类文阅读。

耶(yē)鲁大学的毕业晚会开始了,校园里到处是欢声笑语。詹天佑没有去参加晚会。他来到老师的办公室,聆听老师的(临别 临时)教诲。老师(亲热 亲切)地对他说:“我祝贺你出色地完成了学业!”接着她把一只小皮箱交给詹天佑说箱子里装着修建铁路的资料这是我多年搜集整理的现在就送给你吧(希望 盼望)你能利用它为自己的国家作出贡献詹天佑紧紧握住老师的手,连声道谢。此刻,他的心已经飞回了祖国。

(1)用“\”画去括号里不恰当的词语。

(2)在里加上标点符号。

(3)根据意思写出词语。

①教训;教导。( )

②特别好;超出一般。( )

(4)根据短文内容回答问题。

①“詹天佑没有去参加晚会”的原因是:_____________________________

②“此刻,他的心已经飞回了祖国。”这句话说明了什么?(在正确答案后面画“√”)

A.詹天佑很想家,想快点回家。( )

B.詹天佑希望尽快回来,饱览祖国的大好山河。( )

C.詹天佑在国外,心里想着祖国,想着赶快回来为祖国服务。这句话表现了他的爱国热情。( )

(5)比较下面两句话在写法上有什么不同。

①此刻,他的心已经飞回了祖国。

②小鸟在树上快乐地歌唱。

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

课内语段阅读。

詹天佑经常勉励工作人员,说:“我们的工作首先要精密,不能有一点儿马虎。‘大概’‘差( )不多’这类说法不应该出自工程人员之口。”他亲自带着学生和工人,扛着标杆,背着经纬仪( ),在峭壁上定点、测绘。塞外常常狂风怒号,黄沙满天,一不小心还有坠入深谷的危险。不管条件怎样恶劣,詹天佑始终坚持在野外工作。白天,他攀山越岭,勘测线路;晚上,他就在油灯下绘图、计算。为了寻找一条合适的线路,他常常请教当地的农民。遇到困难,他总是想:这是中国人自己修筑的第一条铁路,一定要把它修好;否则,不但惹( )那些外国人讥( )笑,还会使中国的工程师失掉信心。

(1)在文中的括号里给加点字注音。

(2)在文中找出下列各词的反义词。

认真——( )安全——( )

偶尔——( )优越——( )

(3)詹天佑是怎样勘测线路的?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(4)“经常”是什么意思?设想一下詹天佑会在什么情况下说“我们的工作……”这句话?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

阅读片段,回答问题

京张铁路不满四年就全线()了,比计划提早()。这件事给了藐视中国的帝国主义者一个()的回击。今天,我们()去八达岭,过青龙桥车站,可以看到一座(),那就是詹天佑的()。

(1)按原文在()里填空

(2)“京张铁路”指的是从()到()的一段铁路。

(3)“这件事”指的是()。

(4)这段话讲了两层意思,先讲()再讲()

詹天佑不怕困难,也不怕嘲笑,毅然接受了任务,开始勘测线路。哪里要开山,哪里要架桥,哪里要把陡坡铲平,哪里要把弯度改小,都要经过勘测,进行周密计算。詹天佑经常勉励工作人员说:“我们工作首先要精密,不能有一点儿马虎。‘大概’,‘差不多’,这类说法不应该出自工程人员之口。”他亲自带着学生和工人,背着标杆、经纬仪,在峭壁上定点、构图。塞外常常是狂风怒号,黄沙满天,一不小心就有坠入深谷的危险。詹天佑不管条件怎样恶劣,始终坚持在野外工作。白天,他攀山越岭,勘测线路;晚上,他就在油灯下绘图,计算。为了寻找一条合适的线路,他还常常请教当地的农民。遇到困难,他总是想:“这是中国人自己修筑的第一条铁路,一定要把它修好。否则,不但那些外国人要讥笑我们,而且会使中国工程师失掉信心。”

(1)这一自然段是围绕哪一句话写的,用波浪线把它划下来。

(2)用“——”划出排比句,读一读,说说你体会到什么?

(3)想一想作者围绕勘测线路,写了哪些方面的内容?

(4)詹天佑经常勉励工作人员说:“我们工作首先要精密,不能有一点儿马虎。‘大概’,‘差不多’,这类说法不应该出自工程人员之口。”

①这句话表现了詹天佑的精神。

②选词填空。

精密周密

()的仪器 ()的计划 ()的观察 ()的勘测

(5)用“——”划出具体描写詹天佑“始终坚持在野外工作”的句子。

(6)詹天佑这样做的力量源泉是什么呢?