(9分,每小题3分)

中国古姓氏的产生和发展

卢 林

在远古时期姓氏的创立是以母系氏族的女姓为核心的。姓是什么呢?汉代的许慎认为:姓从女,女就是母,“女”、“生”就是“生母”。无论是谁,他的生命都是他的“生母”带来的。因此,古人的姓应该随从“生母”,他的生母姓什么,子女就应该姓什么。在家庭未产生以前的远古时代,我们的先人生活在一种游猎和原始群居状态中,男子外出游猎,漂泊不定,女子往往定居一方,从事采集生产。男女不可能有固定的配偶关系,无论是男孩还是女孩,都只能知道“家中”有母,而不知道父亲是谁?在哪儿?所以说在母系氏族社会,母亲是后嗣唯一可以确认的尊亲。

母系氏族社会以后,随着父系氏族社会的到来,氏也就出现了,它和姓不同,再也看不到文字中的“女”字旁了。根据史前的传说,黄帝和炎帝出生于姬水和姜水,也就有了姬姓和姜姓,但以姬为姓的黄帝却称“有熊氏”和“轩辕氏”,因为黄帝所率领的部落群在战胜炎帝所率领的部落群后,又打败了蚩尤率领的九黎族部落群,就驻扎在“有熊”这个地方,黄帝的氏族部落以驻地而得名“有熊氏”。“轩辕氏”又是怎么一回事呢?有人说和有熊一样,也是地名,但我相信,黄帝因发明车而得“轩辕氏”的传说是千真万确的。

从黄帝在氏名的选择上,我们应该理解:许多部族在选择氏名时,多以“图腾”为名。有的以植物为自己的氏,如:蒲、柳、杨、梅等;有的以动物为自己的氏,如:熊、马、牛、羊等。同一图腾氏族的成员禁止通婚,这与母系社会高级阶段同姓不通婚一样,是为了族人的健康繁衍,用以区别婚姻界限的标志,“氏”和“姓”是不一样的。在父系氏族社会的氏,是同姓衍生的一个个分支,本来是同姓部落的个体私有名称,到后来可能是专门指代部落的首领。

随着原始社会的瓦解,产生了奴隶制国家,在国家的体制下,某些官职也成了氏,在我国古代,邦国和官职有些是可以世袭的,于是这些氏也就可以随之世袭了。一旦邦国和官职失去之后,氏就开始演变成为家庭的标志。那个时候,只有贵族才有姓氏,平民和奴隶是没有姓氏的,氏族名号的使用范围从王族一直涵盖到普通平民,但没有涉及到与奴隶相近的阶层。女子称“姓”是用来“别婚姻”,男子称“氏”则用来“明贵贱”,姓和氏各自发挥着不同的功能。

从西周到春秋,是姓氏的大发展时期,这个时期,姓氏制度既是一种血缘性家族制度又是一种政治制度,男子称氏,女子称姓,成了一种礼规。同时,赐姓制度的施行,彻底改变了先前的氏族名号制,赐姓命氏使得姓氏重新受人重视。在宗法社会等级制中,“嫡长称伯,庶长称孟”。这时期命氏的方法主要有:以国为氏,以采邑为氏,以祖辈或父名为氏,以官职为氏等形式。

姓氏合一和姓氏全民化是春秋晚期以后的事。姓氏合一主要表现为,春秋晚期,特别是在战国时期,姓氏在概念上混用,战国时代的女子名称中古姓基本不见了,个别古姓也已经在男子名称中出现,同姓不婚的规定被破坏,以氏别贵贱的功能也丧失。春秋晚期,诸侯兼并,强宗倾扎,血缘亲情的意识早已被人们淡漠,古姓氏退出了历史舞台。到了战国时期,原来以土地为依托的作为宗族的氏蜕化成一种与政治和等级脱钩的虚化的血缘标识符号,不再是别贵贱的象征,“氏”的概念发生了本质的变化,“别婚姻”的母系社会古姓和“明贵贱”的父系社会的氏走到了历史的拐点,终于合二为一了。下列对有关“姓”或“氏”的解说,不正确的一项是( )

| A.氏是姓的分支,氏名先是各分支的名称,后来可能就成为部落首领专用名称。 |

| B.各部族都把“图腾”作为氏名,既有以植物命名的,也有以动物命名的。 |

| C.母系氏族社会中子女都随母亲的姓,母亲是后嗣唯一可以确认的尊亲。 |

| D.氏出现在父系氏族社会中,“有熊氏”和“轩辕氏”就是对黄帝的称谓。 |

下列对姓氏产生和发展的表述,正确一项是( )

| A.西周到春秋时期,施行赐姓制度,氏族名号制被彻底改变,摒弃了男称氏女称姓的礼规。 |

| B.姓氏在概念上混用始于战国,当时女子名称中古姓基本不见了,个别古姓出现在男子名称中。 |

| C.奴隶社会中有些官职成了氏,这些氏随官职被世袭,在官职失去后,氏就演变为家庭的标志。 |

| D.姓是母系氏族社会的产物,当时一些家庭中的子女只知 “家中”有母,而不知父亲是谁。 |

根据原文内容,下列理解和分析正确的一项是( )

| A.以国为氏、以采邑为氏等命氏形式,都表明在宗法社会中,有着严格的等级制度。 |

| B.战国时期,姓在男子名称中出现,氏也与政治等级和宗族血缘脱钩,最终合二为一。 |

| C.奴隶制时代,同姓之间不能通婚,在贵族和奴隶之间则用不同的姓氏来区别贵贱。 |

| D.黄帝生于姬水,便以姬为姓,被称为“有熊氏”,这是因为熊是黄帝部落的图腾。 |

阅读下面的文字,完成后面题目。(25分)

一代醇儒张元济

熊月之

张元济一生最主要的事业是出版与古籍整理,两者又是与他在商务印书馆的经历联系在一起的。

在张元济的领导下,商务印书馆由小到大,由弱到强,成为近代中国最大的出版机构。新式出版业是到近代才出现的行业,从写稿、组稿、翻译、编辑、印刷、出版、发行到企业管理,从印刷机器、纸张、油墨、装订、开本到印数,从联系作者、译者到与官府打交道,所有这些,对于张元济来说,都是完全陌生的工作,他能够由外行变成内行,由知之不多到知之甚多,考其诀窍,就是两个字:敬业。他坚持,不赚钱的书一般不出,有政治风险的书一般不出,包括拒绝印刷康有为、孙中山的书,都是为了对公司负责,也都是敬业的表现。

张元济无论当官还是经商,都真诚对人,不虚伪,不欺饰,宽以待人,严以律己。他与总经理高凤池在经营理念、用人标准、对违纪人员处理等方面,存在诸多分歧。对于这些分歧,他不掩饰,不回避,开诚布公地交换意见。1919年,因为许多分歧难以消除与妥协,张元济决定辞去经理之职。经人调解,他与高凤池达成和解,并坚持一定要向高凤池道歉。与高凤池相比,论社会地位,张要高出许多,张是翰林,高是小学程度。论在商务的影响力,张也要大许多。细论张、高二人的分歧,张的意见,均为企业前途着想,有利于企业健康发展,如注重企业制度建设,引进、起用新人,对于违纪违法员工严肃处理,高则立于相反方面。但是,二人矛盾一经调解之后,张便主动道歉,诚恳支持高的工作,并坚持自己的薪水必须低于高凤池。

诚与恕是一体两面。待人诚恳,必然设身处地为别人着想。1927年,张元济被绑架,在南翔附近的农村被关了六天六夜。绑匪开价先是30万元,后降至20万—15万—2万,最后以一万元赎票。那时,上海绑票案件屡屡发生,撕票的事情也不止一例。张元济能安然脱险,与他设身处地、以恕道对待绑匪有关。绑匪也是人,张元济晓之以理,动之以情,示之以诚,终于化险为夷。

1925年五卅运动以后,商务印书馆屡起工潮。对于工人的罢工斗争,张元济力主两边兼顾,同存共利,通过协商解决。问题解决后,作为资方代表的张元济,反而得到工人的拥护,职工大会上竟然全场高呼“打倒王显华!”“拥护张菊生!”张元济在当中到底起了什么样的作用,我们没有更细的资料,但是,从结局看,张元济至少比经理王显华更加理解和重视工人的要求,能够同情地理解工人的权益。

乐志华是张元济轿车司机的外甥,从宁波乡下来到上海,1923年到一位英国人家里当佣人,被主人诬陷偷了740英镑,关进牢房,在全无证据的情况下,被巡捕打得遍体鳞伤,右腿残废。张元济获悉此事后,为他聘请律师,到医院验伤,通过宁波同乡会呼吁社会援助,向法院提起诉讼。官司打了五个月,冤情终于得到昭雪。

待人诚与责己严是联系在一起的。无论在什么位置上,张元济都严格要求自己。主持编辑《四部丛刊》、《百衲本二十四史》等大部头古籍汇编,为公司带来了巨额收入,他自己从未收取过什么主编费及稿费。在公司,自己的薪金一向从严,不让儿子进入商务印书馆。

正因为张元济待人真诚,责己严格,所以,从清末到民国,商务印书馆能够团结那么多文化人。这些人有不同的教育背景,不同的社会阅历,不同的政治态度,但与张元济的关系都很好。

胡适等评论张元济“是富于新思想的旧学家,也是能实践新道德的老绅士”。新思想与旧学家、新道德与老绅士这看似对立的两极,在张元济那里得到了统一,而且统一得那么自然、浑然,因为这一切,都出于他的诚意、正心。

(选自2012年10月15日《文汇报》,有删改)下列对传记有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5分)( )

| A.商务印书馆由小到大,由弱到强,成为近代中国最大的出版机构,张元济功不可没。 |

| B.张元济待人讲恕道,有意见说意见,如开诚布公地与上司就诸多方面的分歧交换看法。 |

| C.张元济虽然认为自己在地位、眼界、学识等方面都有优越性,但是他没有因此而倨傲。 |

| D.张元济主编《四部丛刊》等未谋己利,所以商务印书馆能团结那么多文化人。 |

E.本文撷取张元济的若干人生片段,表现了他敬业、诚恳、仁恕和严于律己的优秀品质。作者为何要选择张元济与高凤池之间的纠纷来详细介绍?请结合全文,简要分析。(6分)

“诚与恕是一体两面”,而作者为了表现张元济的“恕”,写出了哪些典型事件?请概括作答。(6分)

张元济作为一个领导,其“敬业”体现在很多方面,请结合全文,谈谈你的理解。(8分)

阅读下面的文字,完成后面题目。

跟着杂志去打工

二根宝贝似的手握杂志,背了行李站到城市的一条小街,这里是自发的劳务市场。街的两边站满和他一般模样的人。他们像摆进农贸市场任由城里人挑拣的农副产品。

二根是第一次出来。是熟读了这本印有打工维权须知的杂志才壮了胆子来的。法宝一般的书啊,像想走夜路刚好遇见了手电筒,他很庆幸。

有人过来拍他单薄的肩膀:“我厂里缺人,去吗?”

二根看着那人的大肚子,结巴着问:“你给多少钱啊?”

“你是新人,1000元一个月,等熟练了涨到1500。”

二根有些动心,他记起杂志里的话,问:“我们有医疗保险吗?”

那人拧了眉头,上下打量二根,说:“有。”

“有养老保险吗?”

“有。”

“节假日加班的话是给300%的工资吗?”

那人笑了。露出茶叶水泡黑的牙:“给呀。”

二根也笑了:“好,我跟你去签用工合同。”

那人说:“你不是两条腿的人。是三条腿的蛤蟆吧?这么金贵!”

周围几个农民模样的都大笑起来,笑声的大和爽朗表明他们和二根划清了界限,不是同伙。

那人大喊一声:“1000元一个月。有去的吗?”

周围的几个人立刻围住他,还有闻声往这边小跑的。那人挑了三个年轻的,走了。走时还特意朝二根扭过头,用鼻子很响地哼了声。

二根愣了。翻开杂志又看。是啊,文章里就是这么说的啊。我一句也没问错啊,农民工要享受和城里职工一样的待遇啊。

过了好一会儿,又有人凑到二根面前:“干建筑的活,1500一个月,怕脏怕累吗?”

“不怕,农村出来的什么也不怕。管吃管住吗?”

“管。”

“给……买保险吗?”二根嗫嚅地问。有刚才的被人奚落,底气明显不足。

“保险?什么保险?”

“医……医疗和养老保险啊。”

“咱是雇民工,不是请爹回去养着。”那人边说边抬起脚,板着脸往前面走去,三五分钟就领了人折返来。

街上的人少起来,早晨和他并肩站立的人被一批一批地带走。也没听他们讲什么条件啊,就问了多少工钱、什么工作就急急跟了去,有的连什么工作好像都没问,生怕答应晚了被别人抢了机会。难道他们没有听说过农民工该有自己的权益和保障?

太阳到了正午,二根肚子响起来。二根摸了摸衣兜里不多的钱,舔舔干裂的嘴唇,咽了口水,权当吃了中饭。二根又翻看了几页杂志。就把它顶在头上遮日头。

太阳偏了西,街上的人更少了,更是不见了来雇工的人。

二根心里急起来,额上沁出了汗。肚子里空空的难受,就蹲在了地上。

这时,远处有个声音喊:工地上要挖土方的,一天40元……

二根慌忙站起来寻找,想立即就跟定了那声音。起得急了,那本杂志哗地一下掉在地上。

二根匆匆瞥了一眼,跨个大步迈过去。下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( ) 5分

| A.按常理,应该是“带着杂志去打工”,但作者命题时却违反常理,主客颠倒,于是一幕幕伤感悲情剧就在作者设定的独特氛围中上演了。 |

| B.二根第一次出门,手握法宝一般的杂志,他想靠此维护自己的权益,然而现实却是相反,所以,这本印有打工维权须知的杂志在现实中是没有用的。 |

| C.和二根一样的农民工,与雇主不讲什么条件,“就问了多少工钱、什么工作就急急跟了去”,可见他们没有读过那本印有打工维权须知的杂志。 |

| D.雇主们也没有读过那本印有打工维权须知的杂志,所以,在雇人才会说“咱是雇民工,不是请爹回去养着”,而且态度傲慢,不屑一顾。 |

E. 小说通过二根找工作的遭遇,反映了农民工在维护自身权益时所面临的现实与理想之间的距离这一普遍存在的现实问题。小说中的二根对杂志的态度经历了怎样的心理变化过程?请简要分析。(6分)

小说除了写二根,还写了许多“和他一般模样的人”,作者这样设计小说的情节有那些作用?(6分)

作者是如何表现小说的主题的?请结合全文,陈述你的观点并作分析。(8分)

阅读下面文字,完成后面题目。

“原生态”文化,是指根植于某个地域并且反映当地历史人文特征、没有经过商业开发的文化形态,是自然界最初的、最原始的状态,其特征是天然美、自然美、原始美。文化艺术领域的“原生态”即原汁原味的民族文化,典型的代表如音乐、舞蹈等。原生态的音乐声调古朴原真、嗓音鲜润婉转、高亢雄浑,让人们犹如听到了来自高远的天籁之音;原生态的舞蹈服饰绚丽斑斓、动作豪迈铿锵、舞步翩跹袅娜,将古朴轻松、厚重愉悦的乡野生活表现得淋漓尽致,展示出原型化的乡土风貌。

任何一种艺术都有其自身独特的表现语言。苗寨的山歌闪烁如祖传的银冠,蒙族的乎麦宽广如无垠的草原;一曲十二木卡姆,一书“山药蛋”,一嗓子信天游;那古朴原真的乡间俚语、原汁原味的山歌吆喝、节奏铿锵的翩跹舞步无不展现出各民族音乐舞蹈所独有的艺术语言。各民族独特的服饰文化,歌舞中独有的形体动作和节奏都构成了各民族原生态舞蹈语言的重要组成部分,真实得让人获得反璞归真的快感。在歌唱领域中,要是没有正确把握各民族的语言,唱得再好,也不是地道的原生态民歌。用民族语言或地方方言来演唱,就是在强调原生态唱法语言上的特点,不然,就失去了原生态歌唱的意蕴。如:在劳动中所产生的“劳动号子”,在田野山间所产生的“山歌”,其语言韵调都有明显特点。

原生态艺术同时也体现出不同的地域特点,地方色彩浓郁。如:陕北的信天游;甘肃、青海、宁夏的花儿;蒙古的长调牧歌等;侗族大歌;彝族的阿诗玛;维吾尔族的十二木卡姆等。我国地域宽广、幅员辽阔,既有高山大川,又有丘陵平原;既有江南水乡,又有北方草原。许多地区交通阻塞,人迹罕见,这在客观上也为原生态艺术的保存创造了有利的条件,许多少数民族的原生态歌舞、音乐我们还是第一次欣赏到,令人耳目一新。这些原生态民歌相比传统的美声、通俗等,唱法更加丰富,更加有味道,也更能获得观众的喜爱。如:本届青歌赛上云南省代表队的原生态唱法选手纳西姐妹组合,以动情感人的《嫁女调》获得青歌赛第五名,很多观众都说,这个剧目唱得非常好,很有地方色彩,非常感人。

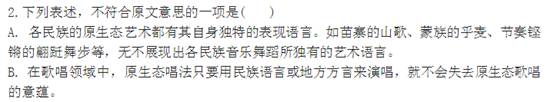

当前,民族文化正受到经济全球化的冲击,许多文化现象正快速消失,各民族民间音乐文化生存的土壤也正在发生变化。原生态艺术只能存在于适宜它发展的土壤里,一旦受到现代文明的冲毁,也就失去了它本身存在的意义。虽然目前原生态的呼声越来越高,但原生态的土壤依旧一寸一寸地被吞噬,如何更好地保护原生态文化,避免原生态文化在现代社会的发展和冲击下变质,在不断发扬中消失,最终沦为一种表演,这是我们值得深思和需要理性思考的一个重要问题。原生态文化的美需要我们去呵护,去尊重!而不要去排斥!让我们一起去欣赏原生态文化中那种纯洁美!下列对“原生态”文化的理解,不符合原文意思的一项是( )

A. “原生态”文化是一种文化形态,它植根于某个地域,反映当地历史人文特征,且未经商业开发。

B. “原生态”文化具有天然美、自然美、原始美的特征,是自然界最初的、最原始的状态。

C. “原生态”文化在原生态舞蹈上的体现是:服饰绚丽斑斓、动作豪迈铿锵、舞步翩跹袅娜。

D. “原生态”文化在文化艺术领域的最典型的代表是音乐和舞蹈,它们是原汁原味的民族文化。

C. 原生态艺术地方色彩浓郁,体现出不同的地域特点。而我国许多地区交通阻塞,人迹罕见,这在客观上为原生态艺术的保存创造了有利的条件。

D. 原生态艺术只能存在于适宜它发展的土壤里,一旦受到现代文明的冲毁,也许会像许多受到经济全球化冲击的文化现象一样快速消失。

3.根据原文内容,下列推断正确的一项是()

A. 原生态艺术有着独有的艺术语言和地方特色,其它地方的观众会因为语言不通和民俗不同而很难接受它,更谈不上喜欢它、欣赏它。

B. 原生态民歌因为唱法丰富,有味道,真实得让人获得反璞归真的快感,所以,相比传统的美声、通俗等唱法,更胜一筹,从而获得观众的喜爱。

C. 原生态艺术只能存在于适宜它发展的土壤里,一旦离开这块土壤也就失去了它本身存在的意义,所以,对民歌手的精心策划、包装完全是不必要的。

D. 目前,原生态文化生存的土壤正一寸一寸地被吞噬,如果我们不去想办法更好地保护原生态文化,那么,它最终会变质,沦为一种表演。

阅读下面的文字,完成题目。

约翰不顾妻子的担忧决定让考上大学的儿子亨利独自一人去纽约上大学。妻子的担心不是没有一点道理的。亨利在她无微不至的关爱下,没买过一回菜,没做过一顿饭,没洗过一件衣,没清理过一次房间,就连书包都没有整理过。自小到现在,亨利从未单独出过一回门,就像鸡雏似的从未离开过母鸡翅膀的保护。而现在,猛一下就叫儿子一个人去经风雨见世面,她一百个放心不下。

亨利去了三天,没有电话;亨利去了七天,依然没有音信。正当约翰夫妇焦急不安时,亨利的信来了。夫妇俩不啻接到福音书,迫不及待地打开。不料随信纸带出的是一叠发票,共有:

西雅图至纽约豪华房车租赁票一张

纽约出租车票一张

一整箱冰淇淋的发票一张

纽约豪华饭店餐费发票一张

另附纸一份,上注明:付搬运费、服务费若干……

My god!不算学杂费,光这些额外开支,就三千多。

看了亨利的信才知道。亨利这回过了下独立瘾。

约翰看了信与发票,不知说什么才好。他妻子看了,一颗十五个吊桶般七上八下的心总算放了下来。她很欣慰地说:“我儿子亨利很会处理关系,是做大事的料!”

约翰没有接嘴,他大概正在为如何给儿子回信而伤脑筋呢。

你如何评价小说中亨利的这种独立?联系生活实际谈谈小说所反映问题的现实意义。

阅读下篇文章,完成后面题

1867明月夜

晋永权

清同治六年(公元1867年),丁卯七月望夜,即七月十五夜,月光皎洁,巴陵(今岳阳市)人吴敏树游洞庭湖,写下《君山月夜泛舟记》。

无论官场还是文坛,吴敏树(1805—1873)都不是什么显赫的人物。这位道光十二年(1832年)的举人,官至浏阳训导,儒学辅助教职,从七品,基层小官员而已,后觉不能实现抱负,自免,归乡。与曾国藩交往颇多,互有唱和,但又拒绝加入其幕府;文从归有光、方苞,但又拒绝归入桐城派。总之,是这么个不合时宜的人,在1867年一个明月夜,在家乡的湖面上坐船绕君山,写下这篇被后人较少提及的游记。

在大写历史,包括所谓宏大叙事主导的历史书写框架中,同治年间,一方面太平军、捻军、苗民、回民等起义此起彼伏;另一方面被外来坚船利炮打蒙了的国人,开始“自强”、“求富”,办新式工业,训练军队,力求中兴。但关于彼时社会生活,也就是微观史的描述向不入正史。有与曾国藩交往的经历,吴敏树对天下大势应该心知肚明,但面对这纷扰的世界,他却转身细密地记下“秋月泛湖”、“钓之道”等经历,而恰恰这类文章,让后人窥见一个消失年代民间微观的社会文化、生活历史。

纵是巴陵人,对吴敏树来说,秋夜泛舟洞庭湖上,绕君山一圈,这种“游之上者”——游览中最具美意的事情,也是“平生以为胜期”,直到花甲过后才“得一为之”。那次同行者中有两位僧人,一位初识客人,及自己的外甥、孙子各一人。

行船路线,从龙口到香炉,“月升树端,舟入金碧”。吴敏树看到的景象既具体入微,又气势恢宏:天上的月亮、眼前的树梢、置身的小船,更有那满眼中湖面的金碧色,静谧安祥,这一切,都与今日工业化、城市化进程中的景观相去甚远。1998年夏,长江沿岸洪水暴发,同样的月夜,我在洞庭湖大堤上,灾民家帐篷边的凉床边坐着时,居然也有相似的感受。电停了,没了耀眼的灯光,白天嘈杂混乱的景象也消停了,桀骜不驯的洞庭湖湖水似乎也温顺起来,变得富有诗意,月亮之下,湖面同样金碧色,朦胧,而又壮美。我想找个小船下去划划的念头刚一出现,自己便为这想法吓了一跳:时候不对!

吴敏树一行人路过一处危崖,有一颗大树。同来的一位叫开的僧人指着那棵树说:“此古樟,无虑十数围,根抱一巨石,方丈余。自郡城望山,见树影独出者,此是也。”从岳阳城朝这里望,看到的就是这棵古樟树。在此传说颇多的吕洞宾有诗“惟有城南老树精,分明知道神仙过。”我没有查阅巴陵志,是否有这古樟的记载不得而知,但一般的历史书写中,有关某年某月某棵树及其负载文化习俗的记述,定是稀见。而这篇游记中,吴敏树却像一个忠实的人类学田野调查者一样做了记录。近年来,拜新历史主义后现代史家观念之赐,历史即为叙事,历史与文学互文,回头看看古代散文,特别是游记,彼时社会生活史、文化史,甚至观念史赫然存于其间。在那些只注重大写历史,也就是宏大叙事书写的史学渐隐后,这些文章的新价值便浮现出来。

出香炉峡,过观音泉口。“夜来月下,山水寂然,湘灵洞庭君,恍惚如可问者。”一干人兴致过后,吴老先生进入了自己的内心世界,幻想着人神对话。相传舜的妃子湘君曾游于此,君山,又名湘山。身为读书人,老先生对君山的传说自然烂熟于心,这山果真“山本中空,浮于水上,其下有金堂数百间”?湘夫人可知晓答案?

湖上到底有没有神仙,吴敏树曾在另一篇文章《新修吕仙亭记》中有过分析,人们一直传说湖上有仙人往来,那可能就是隐人高士,出没江湖间,人们把他们当成仙了吧。“若山川奇异幽远之乡,使出世者俯仰其间,必将有恍惚从之者。”而“抑湖上诸山,磊磊浮波面,若近而远,令人有海上蓬莱之思乎?”依照今人的聪明劲儿,这些似乎都可以看透,当作怪力乱神语,不去计较,但这不就辜负了“夜来月下,山水寂然”给人预留的那份独特想象空间吗?

唐洛阳人张说被贬岳阳为官,始建岳阳楼,留有诗句“闻道神仙不可接,心随湖水共悠悠。”吴敏树则责备说:“盖仙者可以不学,而意亦不能无之。”仙你可以不学,神仙之意,你可不能没有啊!

游至后湖,再往东,水面映出了灯光来,可见烟火气十足的岳阳城了。这时,近处出现另一番景象,水面上云起船侧,夜幕中成条状,稍后便不见了。没有这月夜泛舟,特别是秋夜洞庭湖上的经历,恐怕是很难有这细腻观察的。

同样的情形今天不知还能不能重现。解释带点词语的含意

(1)大写历史

大写:

(2)烟火气十足的岳阳城

烟火:第七段段尾作者慨叹“时候不对”,你认为本段作者提到的这个“时候”,与文中另外提到的“时候”有哪些“不对”?

本文哪些引文来自《君山月夜泛舟记》一文?试举两例分析其在文章中的作用。

文章结尾写到“同样的情形今天不知还能不能重现”,作者这样收束全篇,属卒章显志,通读全文,请结合你所认为的今天难于重现的情形,谈谈文章的旨意。