阅读下列材料,回答问题。

材料 在中国历史上,胡适被称为“新文化运动的主将之一、中国自由主义的先驱”。拥有三十二个博士头衔(经袁同礼考证,胡适共获得博士学位36个。)他兴趣广泛,著述丰富,作为学者他在文学、哲学、胡适史学、考据学、教育学、伦理学、红学等诸多领域都有深入的研究。1939年还获得诺贝尔文学奖的提名。

胡适深受赫胥黎与杜威的影响,自称赫胥黎教他怎样怀疑,杜威先生教他怎样思想。因此胡适毕生宣扬自由主义,提倡怀疑主义,并以《新青年》月刊为阵地,宣传民主、科学。毕生倡言“大胆的假设,小心的求证”、“言必有征”的治学方法。

胡适被认为是新红学的开山鼻祖。胡适研究《红楼梦》主要运用的是科学的考证方法。他指出《红楼梦》应当重视史料的收集整理,从作者、作者家世以及《红楼梦》的版本进行研究考证。胡适《红楼梦》研究的成果十分丰富。比如《红楼梦》的作者是曹雪芹、曹雪芹祖父曹寅的情况,曹雪芹写作《红楼梦》的时间大概在乾隆初年到乾隆十三年。

胡适的成果极大地超越了以王雪香、张新之和姚燮为代表的题咏、评点派红学,也超越了以王梦阮、沈瓶庵、蔡元培等为代表的索隐派红学,将红学研究推到了一个前所未有的高度,真正地将其纳入到了科学研究的范畴。

(1)根据材料,指出胡适的思想主张、学术方法和历史地位。

(2)根据材料结合所学知识,简介《红楼梦》这部小说,并简述胡适“红学”研究的独到之处。

(22分)人文精神是人类宝贵的精神财富,也是社会文明程度的重要体现。

材料一人是万物的尺度,是存在的事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度。

材料二

图1图2

图1是中古时期的《三女神》画像。 中古时期,由于受到宗教上的束缚,人们并不欣赏人体美。作品中的三女神呆板、单调、僵硬且面无表情。

图2是文艺复兴时期的《三女神》画像。作品极力赞扬人体之美,将世俗生活中人的形象注入神的形象中,所塑造的宗教人物是有血有肉有思想感情的人。

材料三 启蒙运动时期著名思想家的言论:

伏尔泰:难道农民的儿子生来颈上带着项圈,而贵族的儿子生来在腿上带着踢马刺吗?

卢梭:人生来就是自由的,人可以说是自由的动物。那么,人民的自由虽可用法律加以保障,但它原是天所赐予的,为任何人所必不可少。

请回答:

(1)材料一包含的人文精神的基本内涵是什么?(2分)

(2)材料二中从图1到图2作品特征的差别,反映了当时欧洲社会思潮发生了怎样的变化?简析出现这一变化的主要原因。(8分)

(3)据材料三,概括启蒙运动对人文精神的新发展。(3分)

(4)谈谈人文精神的不断发展对人类社会进步的影响。(9分)

阅读材料,回答问题(18分):

材料一红军、游击队和红色区域的建立和发展,是半殖民地中国在无产阶级领导之下的农民斗争的最高形式,和半殖民地农民斗争发展的必然结果;并且无疑义地是促进全国革命高潮的最重要因素。……朱德毛泽东式、方志敏式之有根据地的,有计划地建设政权的,深入土地革命的,扩大人民武装……等等的政策,无疑义地是正确的。

-------毛泽东《星星之火,可以燎原》(1930年1月5日)

材料二中国革命的历史特点是分为民主主义和社会主义两个步骤,而其第一步现在已不是一般的民主主义 ,而是中国式的、特殊的、新式的民主主义,而是新民主主义。

———毛泽东《新民主主义论》(1940年1月)

材料三:我们比苏联和一些东欧国家做得好些。我们的民生日用商品比较丰富,物价和货币是稳定的。……我们对农民的政策不是苏联的政策,而是兼顾国家和农民的利益。

——毛泽东《论十大关系》

请回答:

(1)材料一中, 毛泽东当时提出了什么思想?据材料一简要概括它包涵哪些内容?(8分)

(2)材料二中, 毛泽东当时提出了什么理论?毛泽东所指的中国革命的第二步是什么?(4分)

(3)新中国成立后,毛泽东高度重视民生问题并提出要吸取苏联的教训,结合所学知识指出,材料三中毛泽东否定了苏联的哪些做法?(4分)

(4)根据以上毛泽东思想发展的历程,其突出特点是什么?(2分)

鞋是常见的生活用品,但“脚上文化”却反映出了历史变迁。 阅读材料,回答问题。

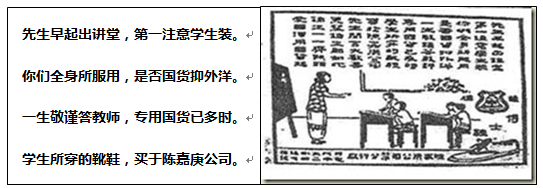

材料一:缠足,又称裹小脚,是中国20世纪初以前的一种风俗。手工的绣花鞋也就成了华夏民族独创的手工艺品,被世人誉称“中国鞋”。19世纪末20世纪初,中国女性“足的革命”推动了“鞋的革命”,妇女不再以穿自己纳的布鞋为满足,喜欢穿花样繁多、美观大方的欧式鞋。下图是民国时期非常流行的一款国产欧式鞋广告。

注释:图中的女鞋广告语为

请回答:

(1)概括近代“鞋的革命”反映了妇女社会地位发生了怎样的变化?

(2)根据上述图文资料,分析国产欧式女鞋流行的原因。

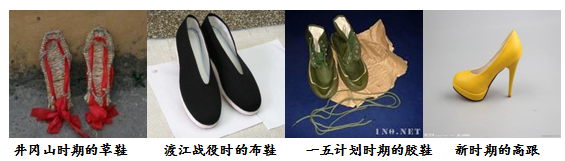

材料二:下面三幅图片一定程度上见证了共产党领导中国革命和建设的历史。

(3)请概括说明每幅图片见证的历史意义。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 “有生法,有守法,有法于法。夫生法者,君也;守法者,臣也;法于法者,民也。”

——《管子•任法》

“制定宪法与拥立德高望重者为王的理由是相同的。因为人们始终在求索的就是在法律面前享有平等的权利。因为凡是权利,就应当人人共享,否则就不能算是权利。如果人们能够通过某个公正善良者之手达到自己的目的,他们就心满意足了;但是他们要是没有这样的好运,那就只好制定法律,在任何时候对任何人都一视同仁。”

——(古罗马)西塞罗《论责任》

(1)依据材料一,比较《管子》和西塞罗在法的问题上的认识有何不同?

材料二 1.凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力。 9.议会内之演说自由、辩论或议事之自由,不应在议会以外之任何法院或任何地方,受到弹劾或询问。

材料三第十一条联邦的主席职位属于普鲁士国王,普鲁士国王享有德意志皇帝的尊称。皇帝在国际关系上为帝国的代表,以帝国的名义宣战与媾和。

……第十五条联邦议会的主席职位及其事务的领导权属于皇帝任命的帝国宰相。

(2)材料二、三分别出自哪两部文献?两段材料反映的两国元首所处地位有何不同?

材料四美国在建国之初也曾出现过私人利益泛滥、普遍出现腐败、派系与党争等一系列问题。……在费城削宪会议的过程之中,虽然各州、派系之间有利益冲突,但为了实现共同的国家未来和长远的政治秩序,大家一方面相互承认对方的逐利冲动,另一方面寻求利益整合和政治妥协的可能性。美国人坚信,只要有适当的制度性安排,各种分散的私人利益可以“共和”为民族的整体利益。

——许纪霖《辛亥后民初的制度转型为何失败?》

(3)结合所学知识,简述美国在解决独立初期政治问题时所体现的政治智慧。综合上述材料,简述你对制度转型的看法。

(18分)城市既是人类文明的核心区域,又是文明进步的前沿地带。阅读材料,回答问题。

材料一在大城市发展的同时,成千上万个镇市也因商业的发达而兴盛起来。《元丰九域志》等书都记录了大量镇名,其地位仅次于县治。官府在各地设置场务,收取商税。市的地位又仅次于镇,有些市也设置行政机构。有的镇市发展到相当大的规模。如黄池镇(今安徽马鞍山)和沙市(今属湖北)是从属于州县的镇市,却发展为商旅萃聚的贸易中心,黄池镇商业的繁荣已超过太平州(今安徽当涂)。有些市、墟或集因商业的发达而发展为镇,有的镇也升格为县。由于商品流通和交换的频繁,官府在不少商船客货辐辏地设置税场,商税收入也非常可观。

——摘编自邓广铭等《宋史》

(1)依据材料一,指出宋代城镇发展的突出表现是什么?结合所学知识分析城镇发展产生的社会影响。

材料二 在此期间, 城镇人口由1843年的2075万人, 至1893年增至2350万人, 从总人口的1.1% 上升为 6.6%. 至1949年增至5766 万人, 从占总人口 5.1% 上升至 10.6%。……从 “五口通商”始, 至甲午战争前, 全国通商口岸34个。这些口岸一般是被迫开放的……中国各地工厂有外资工厂、官办和官商合办工厂、民族资本主义工厂三大类。

——皮麻生《洋务运动与中国城市化、城市近代化》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国城市化发展的原因?

材料三各规模等级城市人口增长速度比较表

| 规模数 |

1964~1980 |

1980~1989 |

增长率指数 |

||

| 城市数 |

增长幅度① |

城市数 |

增长幅度② |

②/① |

|

| 大于200万 |

5 |

3.59 |

7 |

24.16 |

673 |

| 100-200万 |

8 |

10.95 |

8 |

25.41 |

232 |

| 50-100万 |

18 |

14.89 |

30 |

28.47 |

191 |

| 20万-50万 |

43 |

23.55 |

70 |

34.22 |

145 |

| 10万-20万 |

51 |

26.78 |

62 |

44.91 |

168 |

| 小于10万 |

42 |

38.10 |

46 |

70.39 |

185 |

| 平均 |

167 |

15.87 |

223 |

31.63 |

199 |

——摘自周一星《八十年代中国城市化的若干新动向》

(3)材料三反映了我国城市化进程呈现出怎样的变化?结合所学知识说明变化的原因。