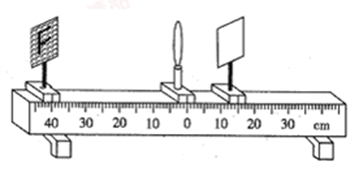

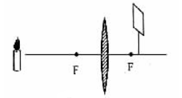

在探究凸透镜成像规律时,小明用9个红色的发光二极管按“F”字样镶嵌排列在白色方格板上替代蜡烛作为光源,又用同样的白色方格板做成光屏,实验使用的凸透镜焦距为10cm,实验装置如图所示。

(1)实验时,首先调节光源、凸透镜和光屏的高度,使它们的中心大致在同一高度上,其目的是 。

(2)凸透镜固定在光具座零刻度线上,小明将光源移至40cm时,在光屏上出现倒立、缩小的 (选填“实”或“虚”)像;如果小明将光源移至8cm刻度时,他通过凸透镜看到光源的 (选填“倒立”或“正立”)、放大的虚像。

(3)同学们对小明使用的实验装置进行如下评价,其中错误的是 ( )

| A.与烛焰相比,实验使用的光源不会晃动,光屏上所成的像比较稳定 |

| B.光源镶嵌在白色方格板上,用同样的白色方格板做光屏,便于比较像与物的大小 |

| C.零刻度线刻在光具座标尺的中央,可直接测出物距和像距 |

| D.若凸透镜的焦距未知,则利用此实验装置不能测量凸透镜的焦距 |

(4)光源“F”放在15cm处,其大小如图所示,凸透镜固定在光具座零刻度线上.如果用遮光罩将凸透镜的上半部分罩住,则光屏上所成的像 ( )

物体只在重力作用下由静止开始下落的运动,叫做自由落体运动。这种运动在真空中才能发生,在有空气的空间,当空气阻力很小可以忽略时,物体的下落可以近似地看作自由落体运动。为了探究自由落体运动快慢与哪些因素有关,同学们作了如下猜想:

猜想一:物体自由落体运动的快慢与物体的材料有关;

猜想二:物体自由落体运动的快慢与物体的质量有关。

为了验证猜想,他们分别将三个金属球在20 m高处由静止释放,测得金属球落地时间如下表:

| 实验序号 |

材料 |

质量/kg |

下落时间/s |

| 1 |

铁球 |

0.2 |

2.05 |

| 2 |

铁球 |

0.4 |

2.05 |

| 3 |

铅球 |

0.4 |

2.05 |

(1)他们选用金属球而不选用棉花球或纸团进行实验,这样做的目的是。

A.便于实验操作 B.便于实验观察 C.相对于自重,空气阻力较小

(2)根据表中的数据,宇航员在月球上将小铁片和羽毛在同一地点、同一高度同时释放,它们将。

A.同时落地 B.铁片先落地,羽毛后落地 C.羽毛先落地,铁片后落地

(3)以下哪种比较速度的方法与上述实验一致。

A.甲乙两车分别运动了S1和S2的距离,用时T1和T2,比较各自距离和时间的比值

B.运动会百米赛跑

C. 一眨眼的瞬间,声音传出了上百米,光却穿越了千万里

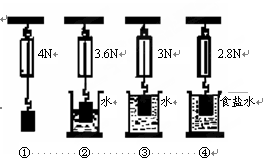

如图所示是探究“浮力大小与哪些因素有关”实验的若干操作,根据此图请你回答下列问题。

(1)分析比较图①②③,说明物体所受浮力的大小与有关。

(2)在图③与图④中保持了不变,得到的结论是浮力大小与有关。这种研究问题的方法叫做。

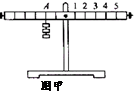

按要求完成下面实验题:

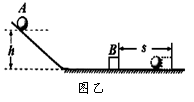

(1)在研究杠杆平衡条件的实验中:把杠杆挂在支架上,实验前没有挂钩码时,发现杠杆右端下倾,可将右端螺母向边旋转(选填“左”或“右”),使杠杆在水平位置平衡。使杠杆在水平位置平衡的目的是便于测量;实验中共有6个钩码,杠杆上每格距离相等,调节好杠杆平衡后,在杠杆左边离支点2格的A处挂了3个钩码,如图甲所示,为使杠杆在水平位置平衡,你的做法是:。(写出一种方法)

(2)在探究“物体动能的大小与哪些因素有关”的实验中,小云让质量相同的铁球从斜面的高度由静止释放(填“相同”或“不同”),撞击同一木块,如图乙所示。本实验要探究的是物体动能的大小与物体的关系。

我们知道测量物质的密度要利用天平和量筒,可现在没有量筒只有天平和烧杯,你能不能测出物质的密度?小军的实验小组为此进行了探究,他们按下面的方法,巧妙地利用天平、水和烧杯测量出了一不规则小石块的密度。请认真阅读题中的第二步实验方案、领会小军实验小组的变通方法并回答下列问题。

(1)用天平测量小石块的质量,右盘中的砝码和标尺上的游码如图甲,则小石块的质量为g。

(2)由于没有量筒,为了测量小石块的体积,小军做了如图乙的实验(水的密度为 ):

):

a.往烧杯中加入适量的水,把小石块浸没,在水面到达的位置上作标记。

b.取出小石块,测得烧杯和水的总质量为153g。

c.往烧杯中加水,直到标记处,再测出此时烧杯和水的总质量为183g。

由此计算出小石块的体积为 。

。

(3)小石块的密度为 。

。

在探究凸透镜成像规律时,小张做了以下探究,请你回答:

(1)实验中出现了如图所示的情形,要使像成在光屏中央,应将光屏向____________(选填“上”、“下”)调整。

(2)已知凸透镜焦距为10cm,将烛焰放在距离凸透镜25cm处,调节光屏可得到倒立、________(选填“放大”、“缩小”、“等大”)的实像,应用这个原理可制成的仪器是____________。

(3)在上述(2)实验的基础上,若保持凸透镜位置不变,将蜡烛与光屏对调位置,则光屏上的像是倒立、_________的(选填“放大”、“缩小”、“等大”),应用这个原理可制成的仪器是____________。