小明通过实验验证力的平行四边形定则。

(1)实验记录纸如题图所示,O点为橡皮筋被拉伸后伸长到的位置,两弹簧测力计共同作用时,拉力F1和F2的方向分别过P1和P2点;一个弹簧测力计拉橡皮筋时,拉力F3的方向过P3点。三个力的大小分别为:F1=3.30 N、F2=3.85 N和F3=4.25 N。请根据图中给出的标度作图求出F1和F2的合力。

(2)仔细分析实验,小明怀疑实验中的橡皮筋被多次拉伸后弹性发生了变化,影响实验结果。他用弹簧测力计先后两次将橡皮筋拉伸到相同长度,发现读数不相同,于是进一步探究了拉伸过程对橡皮筋弹性的影响。

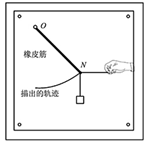

实验装置如题图所示,将一张白纸固定在竖直放置的木板上,橡皮筋的上端固定于O点,下端N挂一重物。用与白纸平行的水平力缓慢地移动N,在白纸上记录下N的轨迹。重复上述过程,再次记录下N的轨迹。

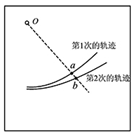

两次实验记录的轨迹如题图所示,过O点作一条直线与轨迹交于a、b两点,则实验中橡皮筋分别被拉伸到a和b时所受拉力Fa、Fb的大小关系为 。

(3)根据(2)中的实验,可以得出的实验结果有哪些? (填写选项前的字母)

| A.橡皮筋的长度与受到的拉力成正比 |

| B.两次受到的拉力相同时,橡皮筋第2次的长度较长 |

| C.两次被拉伸到相同长度时,橡皮筋第2次受到的拉力较大 |

| D.两次受到的拉力相同时,拉力越大,橡皮筋两次的长度之差越大 |

(4)根据小明的上述实验探究,请对验证力的平行四边形定则实验提出两点注意事项。

。

某研究性学习小组欲测定一节新干电池的电动势和内阻。已选用的器材有:

干电池 (电动势为1.5V,内阻很小);

电流表 (量程0~0.6A,内阻约为0.1Ω);

电压表(量程0~3 V,内阻约6kΩ);

电键一个、导线若干。

①新电池的内阻较小,为了防止在调节滑动变阻器时造成短路,电路中用一个定值电阻R0起保护作用。实验中所用的定值电阻应选下列的,滑动变阻器应选下列的_______(填字母代号)。

A.定值电阻(阻值1Ω);

B.定值电阻(阻值10Ω);

C.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω、额定电流2A);

D.滑动变阻器(阻值范围0~1k Ω、额定电流1A)。

②先用多用电表的直流电压2.5V档测电动势,将插在标有“+”插孔中的红表笔接电池的(填“正极”或“负极”),黑表笔接在另一极上。

③根据选好的实验器材,按正确的器材连接好实验电路如图所示甲,之后接通开关,改变滑动变阻器的阻值R,读出对应的电流表的示数I和电压表的示数U,根据这些数据画出U-I图线如图乙。根据图线得到电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω。

某同学为探究“合力做功与物体动能改变的关系”,设计了如下实验,他的操作步骤是:

| A.按如图摆好实验装置, |

| B.将质量M=0.20 kg的小车拉到打点计时器附近,并按住小车, |

| C.在总质量m分别为10 g、30 g、50 g的三种 钩码中,挑选了一个质量为50 g的钩码挂在拉线 的挂钩上, |

| D.接通打点计时器的电源(电源频率为f=50 Hz), 然后释放小车,打出一条纸带。 |

①多次重复实验,从中挑选一条点迹清晰的纸带如图所示。把打下的第一点记作“0”,然后依次取若干个计数点,相邻计数点间还有4个点未画出,用毫米刻度尺测得各计数点到0点距离分别为d1=0.0075 m,d2=0.03001m,d3=0.0675 m,d4=0.1200 m,d5=0.1875m,d6=0.2700 m,他把钩码重力(当地重力加速度g=9.8 m/s2)作为小车所受合力算出打下“0”点到打下“5”点合力做功。则合力做功 =______

=______  ,小车动能的改变量

,小车动能的改变量 =______

=______ (结果保留三位有效数字)。

(结果保留三位有效数字)。

② 此次实验探究的结果,他没能得到“合力对物体做的功等于物体动能的增量”,且误差很大,显然,在实验探究过程中忽视了各种产生误差的因素。请你根据该同学的实验装置和操作过程帮助分析一下,造成较大误差的主要原因是;。(写出两条即可)

(1)某学生选用匝数可调的可拆变压器来“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验时,原线圈接在学生电源上,用多用电表测量副线圈的电压,下列操作正确的是( )

| A.原线圈接直流电压,电表用直流电压挡 |

| B.原线圈接直流电压,电表用交流电压挡 |

| C.原线圈接交流电压,电表用直流电压挡 |

| D.原线圈接交流电压,电表用交流电压挡 |

(2).该学生继续做实验,先保持原线圈的匝数不变,增加副线圈的匝数,观察到副线圈两端的电压(选填“增大”、“减小”或“不变”);然后再保持副线圈的匝数不变,增加原线圈的匝数,观察到副线圈两端的电压(选填“增大”、“减小”或“不变”).上述探究副线圈两端的电压与匝数的关系中采用的实验方法是控制变量法

某同学为描绘某元件的伏安特性曲线,在实验室中做了以下实验:

①用多用电表欧姆档粗略测量该元件的电阻,选用×10档,测量结果如图所示,则测得的电阻为Ω;

②实验室中有如下器材:

A.电流表A1(量程0.6 A,内阻约0.6Ω)

B.电流表A2(量程30mA,内阻约2Ω)

C.电压表V (量程3 V,内阻约3kΩ)

D.滑动变阻器R1 (10Ω,0.3A)

E.滑动变阻器R2 (1000Ω,0.1A)

F.电源E (电动势3V,内阻约0.1Ω)

G.开关S及导线若干

请同学们选择合适的仪器,在虚线框内画出实验电路图,要求闭合开关前滑动变阻器放置在合适位置;

③如图中Ⅰ、Ⅱ图线,一条为元件真实的U—I图线,另一条是本次实验中测得的U—I图线,其中是本次实验中测得的图线.

分)(某同学验证动能定理的实验装置如图所示.水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一易拉罐相连,易拉罐和里面的细沙总质量为m;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间为t,d表示遮光片的宽度,L表示A、B两点间的距离.滑块与导轨间没有摩擦,用g表示重力加速度.

①该同学首先用游标卡尺测量了遮光片的宽度,如右图所示,遮光片的宽度d = cm.

②该同学首先调整导轨倾角,易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在滑块上.让滑块恰好在A点静止.剪断细绳后,滑块开始加速下滑,则其受到的合外力为.

③为验证从A →B过程中小车合外力做功与滑块动能变化的关系,需要验证的关系式为_______________________(用题目中所给的物理量符号表示).