“民本”思想和“民主”思想是人类文明史上的精华。阅读材料,回答问题。

材料一 兴起与发展

春秋战国时期,对民的作用的认识更加清楚,所以对“民惟邦本,本固邦宁”的道理更加着意阐释、鼓吹,成了这一时期的一股思想大潮,并在萌芽的基础上形成了初步体系。同时,在这一时期涌现出了众多的思想家,其中最为典型的代表人物有孔子、孟子、荀子三位。他们民本思想的侧重点各有千秋,孔子侧重于“为政以德”,孟子侧重于“民贵君轻”,而荀子的侧重点则是“恩惠于民”。

——《南阳日报》

材料二 突破与创新

在民主政制中,没有人把他的天赋之权绝对转付于人,以致对事物再不能表示意见,他只把天赋之权交付给大多数,他是那个社会的一分子,这样,所有的人都是平等的,与他们在自然状态之中无异。在他看来,民主制可以使人人平等,人们可以享有宗教信仰、思想和言论的自由。

——斯宾诺莎《神学政治论》

凡为国民皆平等以有参政权;大总统由国民公举;议会以国民公举之议员构成之,制定中华民国宪法,人人共守。

——《孙中山选集》

材料三 联系与区别

民本主义思想与民主主义思想不仅有着实质性的区别,而且从根本上是正相对立的。中国传统的民本思想家往往在强调“民本”的同时,又强调“君主”。因此,就其思想实质而言,中国传统的民本主义者同时也是君主主义者。

------俞可平《传统民本思想与西方民主思想有着本质区别》

至于民主共和之新政体,以理论言之,与我先民以往政治理论及政制精神靡(无,没有)不合。

-----钱穆《国史大纲》

(1)根据材料归纳中国古代民本思想的主张(不得摘抄材料原文)。根据材料一和所学知识说明民本思想在春秋战国时期初步形成体系的原因。

(2)材料二在“民”的认识上有何突破?结合所学知识说明斯宾诺莎的思想在18世纪晚期的美国是如何体现的?

(3)据以上材料及所学知识,指出其中民本和民主思潮的“实质性的区别”,选择材料三中的任一观点谈谈你的认识。

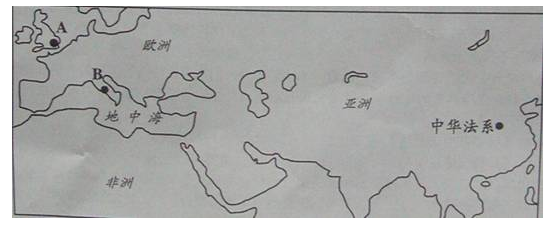

在人类文明的发展进程中,形成了不同区域的文明,产生了不同特征的法系。观察该图,

回答问题。

“公元395年,罗马帝国一分为二。奴隶制大田庄在东罗马帝国不占主要地位。君士坦丁堡和阿拉伯、伊朗、印度有贸易关系,是“沟通东西方的金桥”,成为繁荣的工商业中心。”

——《罗马法论纲》

结合材料和已有知识分析评价罗马法产生的历史根源及影响。( 12分)

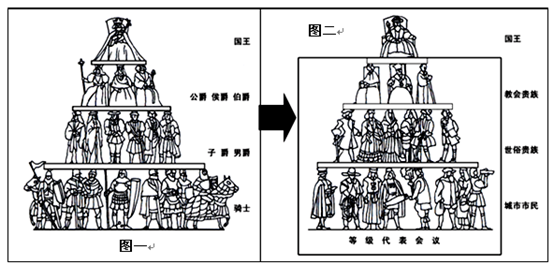

该图是中世纪西欧封建等级制度演变的示意图,仔细阅读分析后,回答问题

(1)图一中的政治体制是在哪件重要历史事件之后形成的?该体制产生的主要影响是什么?

(2)图二中的政治体制是什么?简要概述其产生的历史背景。

(3)扼要概述图二中的政治体制的主要特征。

(4)同图一的政治体制相比,图二政治体制有何历史进步性?

(5)王权在强化过程中与等级代表会议(新型资产阶级)既联合又斗争,最后走上对立。请用叙述的方式论证这一观点。

试述古代东方文明的历史价值和共同特征。

阅读材料,回答问题。

材料一:

材料二: (北魏孝文帝说)国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——魏收《魏书》

请回答:

(1)图一和图二是北魏孝文帝改革前后的鲜卑族人所穿的不同服装,这种变化说明了什么?

(2)依据以上材料和所学知识分析孝文帝迁都的原因,评价迁都的影响。

(3)孝文帝改革和商鞅变法的共同点是什么?

棋盘上的历史

该图是一张摆满棋子的中国象棋棋盘。观察该图,回答问题。

问题:

(1)传说象棋是舜的弟弟象发明的。如果这种说法成立,那么中国象棋最早应发明于何时?

(2)请解说一下棋盘上“楚河”、“汉界”的来历。

(3)棋子中的“炮”,有时也写作“石”字旁。“火”字旁的“炮”出现最早应在中国

古代的哪个朝代?请说明理由。

(4)作为中央官职的“相”,曾一度被称作“一人之下,万人之上”。请简要叙述中国历史上“相”制演变过程中的重大事件及其影响。