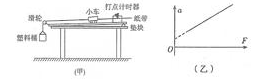

在验证牛顿第二定律的实验中:某组同学用如图(甲)所示装置,采用控制变量的方法,来研究小车质量不变的情况下,小车的加速度与小车受到的力的关系,下列措施中不需要和不正确的是

①首先要平衡摩擦力,使小车受到的合力就是细绳对小车的拉力

②平衡摩擦力的方法就是,在塑料小桶中添加砝码,使小车能匀速滑动

③每次改变拉小车的拉力后都需要重新平衡摩擦力

④实验中通过在塑料桶中增加砝码来改变小车受到的拉力

⑤实验中应先放小车,然后再开打点计时器的电源

| A.①③⑤ | B.②③⑤ | C.③④⑤ | D.②④⑤ |

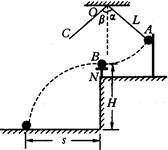

用如图所示装置来验证动量守恒定律,质量为 的钢球B放在小支柱N上,球心离地面高度为H;质量为

的钢球B放在小支柱N上,球心离地面高度为H;质量为 的钢球A用细线拴好悬挂于O点,当细线被拉直时O点到球心的距离为L,且细线与竖直线之间夹角

的钢球A用细线拴好悬挂于O点,当细线被拉直时O点到球心的距离为L,且细线与竖直线之间夹角 ;球A由静止释放,摆到最低点时恰与球B发生正碰,碰撞后,A球把轻质指示针C推移到与竖直夹角为

;球A由静止释放,摆到最低点时恰与球B发生正碰,碰撞后,A球把轻质指示针C推移到与竖直夹角为 处,B球落到地面上,地面上铺有一张盖有复写纸的白纸D,用来记录球B的落点.

处,B球落到地面上,地面上铺有一张盖有复写纸的白纸D,用来记录球B的落点.

(1)用图中所示各个物理量的符号表示碰撞前后两球A、B的动量(设两球A、B碰前的动量分别为 、

、 ;碰后动量分别为

;碰后动量分别为 、

、 ),则

),则 =;

=; =;

=; =; =。

=; =。

(2)请你提供两条提高实验精度的建议:、。

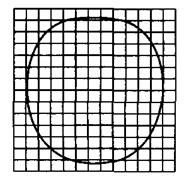

在“用油膜法估测分子大小”实验中所用的油酸酒精溶液的浓度为1000mL溶液中有纯油酸0.6mL,用注射器测得1mL上述溶液为80滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘内,让油膜在水面上尽可能散开,测得油酸薄膜的轮廓形状和尺寸如图所示,图中正方形小方格的边长为1cm,试求:

(1)油酸膜的面积是cm2;

(2)实验测出油酸分子的直径是m;(结果保留两位有效数字)

(3)实验中为什么要让油膜尽可能散开?。

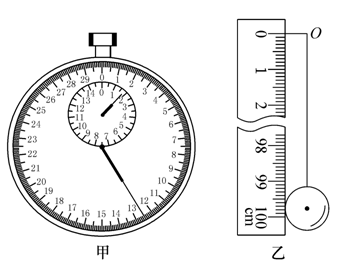

利用双缝干涉测定光的波长实验中,取双缝间距d="0.5mm," 双缝到光屏间距离L=0.5m,用某种单色光照射双缝得到干涉图样如图(a)所示,分划板在图中A、B位置时游标卡尺读数如图(b)所示,则计算单色光的波长公式为 (相邻明纹间的距离用

(相邻明纹间的距离用 表示),单色光的波长为m(计算结果保留三位有效数字)。

表示),单色光的波长为m(计算结果保留三位有效数字)。

在“用单摆测定重力加速度”的实验中:

(1)摆动时偏角 应满足的条件是,为了减小测量周期的误差,计时开始时,摆球应是经过最(填“高”或“低”)点的位置,且用秒表测量单摆完成多次全振动所用的时间,求出周期.图甲中秒表示数为一单摆全振动50次所经过的时间,则单摆振动周期为s。

应满足的条件是,为了减小测量周期的误差,计时开始时,摆球应是经过最(填“高”或“低”)点的位置,且用秒表测量单摆完成多次全振动所用的时间,求出周期.图甲中秒表示数为一单摆全振动50次所经过的时间,则单摆振动周期为s。

(2)用最小刻度为1mm的刻度尺测摆长,测量情况如图乙所示.O为悬挂点,从图乙中可知单摆的摆长为cm。

(3)若用L表示摆长,T表示周期,那么重力加速度的表达式为 。

。

某同学通过设计实验探究绕轴转动而具有的动能与哪些因素有关。他以圆形砂轮为研究对象,研究其转动动能与质量、半径、角速度的具体关系。砂轮由动力带动匀速旋转测得其角速度ω,然后让砂轮脱离动力,用一把弹性尺子与砂轮接触使砂轮慢慢停下,设尺子与砂轮间的摩擦力大小恒为10/π牛(不计转轴与砂轮的摩擦),分别取不同质量、不同半径的砂轮,使其以不同的角速度旋转进行实验,得到数据如下表所示:

(1)由上述数据推导出转动动能Ek与质量m、角速度ω、半径r的关系式为(比例系数用k表示)。

(2)以上实验运用了物理学中的一个重要的实验方法是。

| 半径r/cm |

质量m/kg |

角速度ω(rad/s) |

圈数 |

转动动能Ek/J |

| 4 |

1 |

2 |

8 |

6.4 |

| 4 |

1 |

3 |

18 |

14.4 |

| 4 |

1 |

4 |

32 |

25.6 |

| 4 |

2 |

2 |

16 |

12.8 |

| 4 |

3 |

2 |

24 |

19.2 |

| 4 |

4 |

2 |

32 |

25.6 |

| 8 |

1 |

2 |

16 |

25.6 |

| 12 |

1 |

2 |

24 |

57.6 |

| 16 |

1 |

2 |

32 |

102.4 |