阅读下面的作品,完成后面的题。

守 岁

①七十岁有个家,不如八十岁有个妈。家中有老母惦记,遂于年三十这一天,热烘烘奔回京西乡下老家过年。

②比之于老母,儿子也白发斑斑。见高堂音容俱爽,就感觉生身之处的柴门草舍,亦如同弘宇明轩那般豪壮。

③尘封一年的家谱,由儿亲手挂上;大门口的“福”字和对联,由儿的手张贴。老妈妈颠着一双小脚儿来回跟着跑。让她喜盈于怀的,就是儿子进家门后的这些表现。在祖宗的牌位下边摆上了供品,做好了团圆晚宴的一切准备。老妈妈以不减当年的洪亮嗓音,快活地宣布:“开饭!”

④其乐融融。室外的喧哗与屋内的轻盈笑语,汇成了一片。

⑤一炉煤火,升腾着快乐,将两间土屋炙得暖暖和和。

⑥按照乡俗,年三十的灯火不能熄。躺倒睡下了,灯光仍要保持彻夜通明。自己在土炕上躺倒,入了被窝,而思绪盘桓,不得安眠。身下的这一条土炕,曾有过自己儿时的尿迹,曾屡屡见过母亲盘腿坐在炕席上,给自己缝补衣裳。那时的母亲是青丝满头,面驻容光,虽则家庭贫穷,然处于生命旺季的母亲,对于隐乎胸间的人生期待,十分豁亮。

⑦“儿不嫌母丑,狗不嫌家贫。”就从那一时起,从那个时刻看母亲一针一线地纳补鞋子和衣裳,就把心性养成。所观察到的母亲为儿付出的操劳,使自己早早地立下了报答柴门的志向。

⑧土屋内外,处处有母亲洒过汗水的痕迹,也处处有她体温的余香。由于她善持家务,度日节俭,当时的九口之家,吃,有的吃;穿,穿得上。未曾在灾年波及面甚大的民众缺粮时,发生大的家庭恐慌——这在贫穷的年代里,是何等的不易啊!她于中年之际,以无愧怍之心,送走了她的爹娘;又于贫寒岁月里,将四个儿郎培养成了读书人。欢欣与凄苦,都曾于两间土屋中发生,然而,那也是岁月给过来人酿造的琼浆。

⑨而今想明白了,为何四个弟兄轮番请她去住楼房,“享清福”,她一次次地拒绝。原因就在于,这个农家院中埋藏着她太多的记忆,埋藏着她种植的希望。她就是庭院里那一棵老槐树啊,繁育了子孙,让一茬茬幼树长成,而她的那棵老树却仍于旧土上顽强地守望。她有放风筝人一样的打算,任凭风筝飞得再高再远,而经过她拽线的手,一个个出走的儿郎,也必然回归到她的身旁。

10于幽思梦想之际,发觉炕之一端有声响。是母亲坐起来了,她又将一条新被子盖在了儿子的身上。此时,不能够惊动她,不能睁眼,要顺从她自作的主张。炕,已被柴草烧得很烫了,而又添了棉被,更觉如在暖炉里一样。现在,烫身的已不是那条土炕了,而是老娘之心。母子情深的一股暖流,让儿子在外闯荡变得麻木的心,竟松软起来了。——在母亲的眼中,儿子永远是婴孩,永远需要她的爱护。

11“宁使身子受苦,不使脸皮受热。”这句话又是谁讲的?是自己的老娘。那是儿子走上工作岗位以后,为公家做事,母亲时常的教导。而今,可以坦然相告:她养大的四个儿子,没有做出一件让她伤心的事,没有一个被别人戳过后脊梁。

12寒门出孝子,寒门也抚育忠良。今时思量,人的一生,干啥都一样,但必须把心搁周正。不管前程走多远,永不失为一个堂堂正正的人。还记得,有几副古联,对于修德润身极有益处。其一:读书好,种田好,学好都好;创业难,守业难,知难不难。其二:发上等愿,结中等缘,享下等福;择高处立,就平处坐,向宽处行。其三:竹以虚受益,松因静延年。而横披皆可用“善是福源”四个字。将这几副对联领会深了,就不致发生心灵的恐慌。

13若将人比喻成庄稼,并把传世忠言作农家肥当养料看待,也有意思。那上述的几副联,便不是以科技手段合成、催植物疯长的“尿素”和“激素”,而是由庄稼秸秆还原、持久性高的底肥。有它作护身宝,可使生物物种的本色不褪。

14布衣暖,菜根香,诗书滋味长。

15感谢上苍,将我降生于柴门农家!

(取材于董华《守岁》,有删改) 下列对文章内容的理解,不正确的两项是

| A.文章开头点明老母的惦记是自己赶回老家过年的理由,“热烘烘”表现了作者内心的温暖。 |

| B.头发已经斑白的儿子对母亲极其孝顺,让母亲居住的柴门草舍建得像弘宇明轩一般豪壮。 |

| C.文中的母亲拒绝跟着儿子住楼房“享清福”的原因是她对自己所住的农家院有深厚的感情。 |

| D.作者在幽思梦想之际发觉母亲又给自己盖了一条新被子,此时他太过困乏,所以没有睁眼。 |

E.文章以“过年”为线索,写所见所为所感,字里行间洋溢着对母亲的敬爱与对家庭的热爱。简要表述你对第10段“烫身的已不是那条土炕了,而是老娘之心”一句的理解。

作者在结尾段感谢上苍将他降生于柴门农家,结合全文,简要回答其中的原因。

文中最后一段说“守岁渐行渐远”,对此,作者认为应该怎样面对?请概括回答。其实很多民俗都在渐行渐远,关于民俗文化的现状和发展,你有何看法,请简要阐述。

阅读下面的文字

“书”本是指文字符号,现在提到的“书”不是从文字符号讲,也不是从文字学“六书”来讲,而是从书法艺术讲。书法对中华民族有很深远的影响,“书”与“金”“石”“画”并称,在中国文化中占很重要的位置。书法是一种艺术,而且是广大人民喜闻乐见的艺术。中国的汉字刚一出现,写字的人就有“写得好看”的要求和欲望。如甲骨文就是如此,虽然字形繁难复杂,但是不论单个的字还是全篇的字,结构章法都要好看。可见,自从有写字的行动以来,就伴随着艺术的要求,美观的要求。

不论是秦隶还是汉隶,都是刚从篆书演变过来的,写起来单调而且费事。所以到了晋朝后,真书(又叫楷书、正书)开始出现并逐渐定型。真书虽然各家写法不同、风格不同,但字形的结构是一致的。在历史上篆书、隶书等使用的时间都不如真书时间长久,真书至今仍在运用,就是因为它字形比较固定,笔画转折自然,并且可以连写,多写一笔少写一笔也容易被人发现。真书写得萦连便是行书,再写得快一点就是草书。草书另一个来源是汉朝的章草,就是用真书的笔法写草书,与用汉隶的笔法写章草不同,到东晋以后与真书变来的草书合流。

真书的书写很方便,所以千姿百态的作品不断涌现,艺术风格多样,出现了各种字体,比如颜体、柳体、欧体、褚体等。在这以前没有人专门写字并靠书法出名的,就连王羲之也不是专门写字的人,古代也没有“书法家”这个称呼。当时许多碑都是刻碑的工匠写的,到了唐朝开始文人写碑成风。唐太宗爱写字,写了《晋词铭》《温泉铭》两个碑,还把这两个碑的拓本送外国使臣。当时的文人和名臣如虞世南、欧阳询、褚遂良以及后来的颜真卿、柳公权等都写碑,这样书法的流派也逐渐增多,他们的碑帖一直流传至今。其实,今天看见的敦煌、吐鲁番等地出土的文书、写经等,其水平真有超过传世碑版的。唐朝一般人的文书里,也有书法比《晋词铭》《温泉铭》好的,但是那些皇帝、大官写出来的就被人重视,许多无名书法家的作品就不为人所知了。

古代称好的书法作品为“法书”,是说这件作品足以为法,“书法”“书道”“书艺”是指书写的方法;现在合二为一了,一律叫做“书法”。书法在人们的生活中发挥着很大的作用,从书法作品、艺术装饰到书信往来都要用到书法,同时书法活动既可以培养艺术情操,又可以调心养气,收到健身的效果。北朝人曾经说过:“尺牍素书,千里面目”。看到一封来信,感到 很亲切,如见其人。书法被人作为人的品格和形象的代表,自古以来就是这样。

很亲切,如见其人。书法被人作为人的品格和形象的代表,自古以来就是这样。下列关于“书”的表述,不符合原文意思的一项是()

| A.在汉语中,“书”既可以指文字符号,也可以是文字学的“六书”之“书”,本文则是从书法艺术上来讲,所谓“书”就是书法。 |

| B.在历史上,“书”与“金”“石”“画”并称,它们同样因为影响深远,而在中国文化中占很重要的位置。 |

C.在甲骨文中,不论是单个的字还是全篇的字,结构章法都已经很好看了,可见汉字刚一出现,就有了“书”这一方面的 要求。 要求。 |

| D.真书书写方便,千姿百态的作品不断出现,形成颜体、柳体等不同的字体,这些字体是依据“书”的艺术风格划分出来的。 |

下列理解,不符合原文意思的一项是( )

| A.秦隶和汉隶都是从篆书演变过来的,写起来单调而且费事。于是到了晋朝后,真书应运而生,并且一直使用到今天。 |

| B.真书写得萦连便是行书,行书再快一点就是草书,这是草书的一个来源。草书的另一个来源是章草,是用汉隶笔法写章草而形成的。 |

| C.在古代,起初没有专门写字并且因为书法而出名的人,直到唐朝文人写碑成为风气,欧阳询、颜真卿、柳公权等人由此成为书法家。 |

| D.在古代“书法”是指书写的方法,“法书”是指好的书法作品,到现在则把这两者合而为一,都称为“书法”。 |

下列理解和分析,不符合原文内容的一项是( )

| A.在字形的繁难复杂方面,秦隶和汉隶要超过真书,甲骨文又要超过秦隶和汉隶,可以说这是真书使用时间特别长久的根本原因。 |

| B.古时候书法流派不多,当时甚至没有“书法家”这一称呼,而到唐代书法大盛,流派逐渐增多,看来书法的发展跟社会的崇尚有很大的关系。 |

| C.在唐代有些无名书法家的水平也很高,唐人碑版的书法其实并不代表当时的最高水平,只是因为它们是皇帝、大官所写,才为世人所推崇。 |

| D.中国人自古就把书法作为人的品格和形象的代表,所以北朝人所谓“尺牍素书,千里面目”,也就是今人所谓“见字如见其人”的意思。 |

文史类文本阅读

阅读下面的文字,完成(1)-(4)题。

血的故事

林海音

南腔北调的夏夜乘凉会,一直聊到月上中天,还没有散去的意思。

大家被彭先生的故事迷住了。

彭先生是张医师的朋友。张医师最近常鼓励大家去验血型。大家都没有动过大手术,

对于血的一切不够亲切。

今晚又谈到了血型。这位彭先生说,作为现代的国民,血型不可不验,而且 它或许还有意想不到的妙用呢!

它或许还有意想不到的妙用呢!

这时,钱太太开腔了:"干脆说罢,我就怕验出是AB型的!"

钱太太所以这么说,实在也怪张医师,他曾说AB型是不祥之兆。

"我丈母娘就是AB型的。"这时,彭先生忽然冒出来这么一句话。钱太太"咯"地笑了:"还管丈母娘的血型呢!"

张医师紧接着说:"提到彭先生的丈母娘,你们别笑,这里还有段恋爱悲喜剧呢!倒是可以请彭先生讲给你们听。"

"谈起来,是五年前的事了,"彭先生躺在藤椅上,仰着头,喷着烟,微笑着,他倒真是在做甜蜜的回忆呢!"那时秀鸾在秘书室做打字员,天天从我办公桌的窗前经过。"

"你就拿眼盯着看!"有人插嘴。

"不错,我盯着她那会说话的眼睛,淘气的鼻子,甜蜜的小嘴儿……"

"结果认识了没有?"

"我们当然有机会认识啦!日子一久,我们就坠入情网了,互订终身。热带的小姐,实在另有她们可爱之处。"

"台湾小姐?"到这时大家才知道是位台湾小姐。

"糟糕的就在秀鸾是台湾小姐。"彭先生接着说。

"我知道,一定是聘金的问题。"有人说。

彭先生悠然地吸着烟,摇摇头:"是我那位老丈人的问题!"

"我那老丈人真是铁打的心肠,任凭秀鸾怎么哀求,就是不许她嫁给我。"

"他认准了'外省郎'没好的。秀鸾跟她爸说,如果不答应,她宁可去死。老头子也说,你要嫁给那小子,我只当你死了。结果,秀鸾还是投进了我的怀抱。"

"但是关于你丈母娘的AB型呢?"这时钱太太又想起了这件事。

大家笑起来了,彭先生接着讲:

"我是很乐观的,我总以为我们结婚以后,一定会把我们翁婿之间的关系慢慢调整过来。可是一年下来,我的愿望始终就没实现,有时看着秀鸾挺着大肚子进去,就让我风里雨里站在门口,我真想冲进去。可是我心疼秀鸾,到底还是忍住了。"

"真惨!"林太太不胜唏嘘。

"倒是我那丈母娘会偷偷出来塞给我点心什么的。"

"有一天我独个儿上了老丈人家的门儿喽!"

"好大胆子!"有位先生插嘴。

"你以为我上门找打架哪,我是报告秀鸾入院待产的消息去了。大胖儿子生下了,算是又见了一代,可是我们的情形并未见好转,老丈人在他女儿面前连半个字都没问过我。"

" 迭格【注】老泰山凶得来!"

迭格【注】老泰山凶得来!"

"硬是要不得!"

"有一天,"这段回忆大概很有趣,彭先生自己也未语先笑了,"秀鸾匆匆忙忙回来了,慌慌张张地说:'爸爸病了!''什么病呀?''肠子!肠子要剪断!快走。!唉!我那铁石心肠的老丈人呀!也有一天柔肠寸断了!"

大家听到这里哄然大笑。林太太说:"彭先生,你解恨了,是不是?"

"不敢!"彭先生虽然这么说,可是仍然可以看出他的轻松。"秀鸾说爸爸需要输血,但秀鸾是A型,小舅子是B型,丈母娘是AB型……"

"他们都不能给病人输血,买血要五百块钱100CC,共需300CC一千五,秀鸾母女在着急。我对秀鸾说:'这样说来,你爸爸是O血型的 喽?'秀鸾点点头。我说:'你何必着急呢!现成的大血人在这儿哪!我也是O型的呀!'

"第二天,我那干巴巴的老丈人,一把拉住我的手,'你金家伙!你金家伙,'……"

"你金家伙?是日本话,还是骂人的话?"

"'你金家伙',台湾话'你真正好'也!我们爷儿 俩的手紧紧地握着,两股热血交流,一切嫌隙都被血般的事实给溶化了!彭先生说到这里,向张医师挤了一下眼,微笑着,"所以,我要奉劝诸位,血型不可不验,它实在有意想不到的妙用!"

俩的手紧紧地握着,两股热血交流,一切嫌隙都被血般的事实给溶化了!彭先生说到这里,向张医师挤了一下眼,微笑着,"所以,我要奉劝诸位,血型不可不验,它实在有意想不到的妙用!"

故事讲完了,大家觉得非常有趣,林先生首先说:"血型不可不验,明天 就去验。张医师,先给我挂个号。"

就去验。张医师,先给我挂个号。"

"对!对!血型不可不验。"大家同声地说。(有删改)

【注】迭格:吴方言,意为"这个"。

(1)下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是()()(5分)

A.张医师紧接过彭先生的话,让彭先生讲述自己的恋爱悲喜剧,因为他事先 知道彭先生的 知道彭先生的爱情故事很是生动曲折。 |

| B.台湾姑娘秀鸾与彭先生相爱,却遭到了她父亲的反对。为了捍卫爱情,她不惜牺牲亲情, 以至于以死抗争。 |

| C."铁石心肠"的老丈人有一天"柔肠寸断",这是他改变对女婿态度的起因,而这一情节设 计是作者的匠心所在。 |

| D.这篇小说借助人物之间的对话,讲述了一个与血型有些关系的婚恋故事;巧妙地传达了 |

作品的内在意蕴。

E.这篇小说的内容是关于南腔北调的外省人在台湾的爱情故事。小说带有浓郁的台湾风情,

文笔诙谐而又细腻。

(2) 小说一开始就写乘凉会上"南腔北调",这样写有什么作用?请简要分析。(6分)

答:

(3)"外省郎"彭先生有哪些性格特点?请简要分析。

答:

(4)小说的题目是"血的故事",但主要内容是围绕血型而展开的,如果以"血型的故事"为题,你认为是否合适?请谈谈你的观点和具体理由。

答:

阅读下面的文字

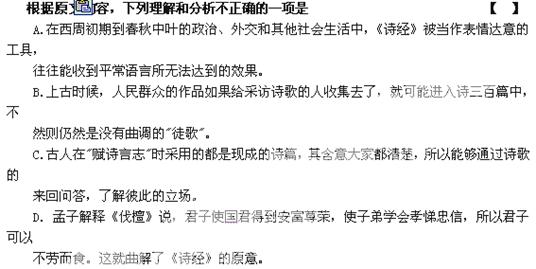

《诗经》原来是诗,不是"经",这在咱们今天是很准确的。但在封建社会里,诗三百篇却被尊为"经",统治阶级拿它来做封建教化的工具。

从西周初期到春秋 中叶,诗三百篇是一种配乐演唱的乐歌。这些乐歌一方面用于祭祀、宴会和各种典礼,当作仪式的一部分或娱乐宾主的节目。另一方面则用于政治、外交及其他社会生活,当作表情达意的工具,其作用和平常的语言差不多,当然它更加曲折动人。例如周代有一种"献诗陈志"的做法,当一些人看到国

中叶,诗三百篇是一种配乐演唱的乐歌。这些乐歌一方面用于祭祀、宴会和各种典礼,当作仪式的一部分或娱乐宾主的节目。另一方面则用于政治、外交及其他社会生活,当作表情达意的工具,其作用和平常的语言差不多,当然它更加曲折动人。例如周代有一种"献诗陈志"的做法,当一些人看到国 君或者同僚做了什么好事或坏事,就做一首诗献给他们,达到颂美或者讽谏的目的。还有人由于个人遭受冤屈或不幸,也往往通过诗来发泄和申诉。应该说明,"献诗陈志"是要通过乐工的演唱来献给君上或同僚的,所以卿士"献诗"总和"簪献曲"或者"瞍赋"、"矇诵"并提。

君或者同僚做了什么好事或坏事,就做一首诗献给他们,达到颂美或者讽谏的目的。还有人由于个人遭受冤屈或不幸,也往往通过诗来发泄和申诉。应该说明,"献诗陈志"是要通过乐工的演唱来献给君上或同僚的,所以卿士"献诗"总和"簪献曲"或者"瞍赋"、"矇诵"并提。

在人民群众的生活里,诗歌也常用于表情达意,例如《诗经·邶风·新台》和《诗经·秦风·黄鸟》等,都是针对具体的现实问题而发的。古代史传中还有一些不在三百篇之内的"徒歌",例如《左传·宣公二年》记载宋国将军华元被郑国人提了去,后来逃回来,人民讥笑这位败军之将,做了一个歌儿对他唱。这样的歌,从性质上说和"献诗陈志"没有什 么分别。不过士大夫献诗,是特地做了给乐工唱的;庶人的作品则先是在社会上流传,给采访诗歌的人收集去了,才配上乐曲,达到统治阶级的耳中。

么分别。不过士大夫献诗,是特地做了给乐工唱的;庶人的作品则先是在社会上流传,给采访诗歌的人收集去了,才配上乐曲,达到统治阶级的耳中。

在外交宴会等场合,宾主各方往往通过"赋诗"来表达愿望和态度。"赋诗"时点出现成的诗篇,叫乐工们演唱,通过诗歌的问答,了解彼此的立场,这就叫"赋诗言志"。这种"赋诗"往往不管原作本身的内容和意义,仅仅是把赋诗者的观 点和愿望寄托在诗中某几句之上,来作比喻和暗示,所以是一种典型的断章取义。《左传·襄公二十六年》记晋侯为了卫国一个叛臣的缘故,把卫侯羁押起来,齐侯和郑伯到晋国去说情,郑国的子晨就赋《诗经·郑风·将仲子》一诗。《将仲子》本来是一首爱情诗歌,这当中有"人之多言,亦可畏也"的话,是说女的爱着男的,又怕旁人说闲话;子晨却借用来说,晋侯纵然有理由,但"人言可畏",别人看来总是为了一个叛臣。

点和愿望寄托在诗中某几句之上,来作比喻和暗示,所以是一种典型的断章取义。《左传·襄公二十六年》记晋侯为了卫国一个叛臣的缘故,把卫侯羁押起来,齐侯和郑伯到晋国去说情,郑国的子晨就赋《诗经·郑风·将仲子》一诗。《将仲子》本来是一首爱情诗歌,这当中有"人之多言,亦可畏也"的话,是说女的爱着男的,又怕旁人说闲话;子晨却借用来说,晋侯纵然有理由,但"人言可畏",别人看来总是为了一个叛臣。

三百篇到了孔子的时代,由于新声代替古乐,造成了诗与乐的分家,诗也就由乐歌逐渐变为纯粹的语言艺术了,"赋诗"、"献曲"也不大见到了。诗三百篇在社会上的实际用途缩小了,封建士大夫就逐渐把诗的意义和封建教化的原则联系起来。比如公孙丑问《伐檀》诗中,为什么君子不耕而食?孟子回答道:"国君用了他,就得到安富尊荣;子弟信从他,就学会孝悌忠信。君子不劳而食,还有谁比他功劳更大呢?"封建统治阶级就是这样"以意逆志",最后把诗尊为"经"。直到五四运动以后,这部伟大的诗集才冲开了各种乌烟瘴气,在思想和艺术上放射出夺目的光辉。

(摘编自中华书局"知识丛书"金开诚《诗经》)下列关于原文第一、二两段内容的表述,不正确的一项是【】

| A.《诗经》中的作品原来是普通的诗歌,并没有深刻的含意,但是封建统治阶级却把它尊为 经典,用它来做封建教化的工具。 |

| B.在春秋中叶以前,诗三百篇曾经作为一种配乐演唱的乐歌,成为祭祀、宴会和各种典礼 的一部分仪式或娱乐宾主的节目。 |

| C.所谓"献诗陈志",一种情况是指卿士通过贡献诗歌,向国君或同僚陈述自己的心意,以 达到颂美或者讽谏的目的。 |

| D.在古籍记载中,卿士"献诗"经常和"瞽献曲"、"矇诵"等一起出现,是因为卿士做诗以后, |

总是通过乐工的演唱来呈献。下列理解和分析,不符合原文意思的一项是【】

| A.宋国人民讥笑败军之将华元的诗歌,也是用来作为表情达意的工具,所以从性质上说, 跟卿士的"献诗陈志"没有什么不同。 |

| B.古人在"赋诗言志"时所言的志,往往不为原诗所具有,而是赋诗者采用断章取义的办法, 寄托在诗中某些句子之上的。 |

| C.子展借用《诗经·郑风·将仲子》"人之多言,亦可畏也"一句话,他的意思是叛臣的一面 之词令人担心,请晋侯不要听信。 |

| D.到孔子时代,新音乐逐渐兴起,古乐逐渐失传,由此造成诗与乐分家,《诗经》也就变成 |

纯粹的语言文学作 品,而与音乐无关了。

品,而与音乐无关了。

实用类文本阅读

阅读下面的文字,完成(1)-(4)题

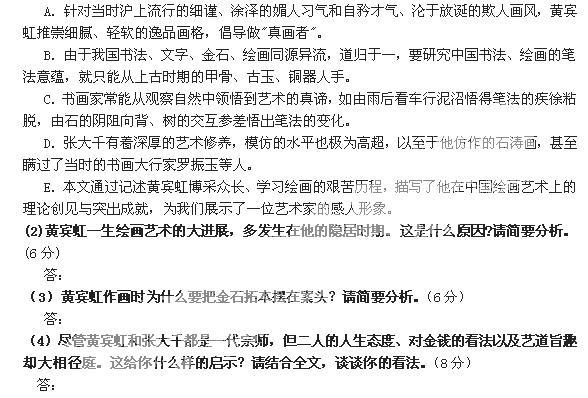

下笔不觉师造化

黄宾虹一生绘画艺术的大进展,多发生在他隐居的时期。这并不是纯粹的巧合,无需应酬杂务的宁静生活可以让他深思内省,促使画作和自然风景、隐居生活进一步契合。池阳湖画风之变是一次突变,源自他对江湖水光天色的写生,也来自他蓄积已久的思考,还来自苦涩现实对他心灵的影响。其弟子王伯敏多年后还难忘他老师的教诲:“读书的人,要甘于寂寞。寂寞能安定,定则心静,静则心清,清则心明,明则明白一切事理。作画,墨是黑的,只要眼明心清,便能悟出知白守黑的道理,画便猛进。”

1929年的一件盛事是教育部在上海举办的第一届全国美术展览,南北国画家都参加。此时在上海美专任教的黄宾虹参加了展出工作,并发表了评介文章《美展国画谈》。文章提倡士大夫的逸品画格,以为不必求悦于人,人不知而不愠,才是真画者;还以为当时沪上流行的一种是细谨、工于涂泽的媚人习气,另一种是自矜才气、沦于放诞的欺人画风,以浮滑为潇洒、以轻软为秀润,真画者反不合时宜。他希望画者能坚持避俗趋雅的操守,力求华滋浑厚的画风,不要因一时俗世弃取而改变。

黄宾虹一向以为书画同源,所以称作画为“写画”。他以为上古时代书画不分,如伏羲画八卦,仓颉造字的一种主要方式就是象形,中国最早的文字中已有横线、纵线、弧线等线条形式;汉以后虽分书画,但仍是道归于一,三代以上笔法可从甲骨、古玉、铜器中求之。他在1929年编辑的《滨虹草堂古印谱》里曾谈到古印上的籀篆文字:点画的肥瘦方圆奇正各不同,有助于绘画笔法;而结构的疏密、参差离合、抑扬顿挫、回环往复,更可见章法布置之妙。所以,他作画时要置备金石拓本在案头。他由古玺印这种上古金石实物、临近原始的艺术形式中悟出笔法要旨,认识到书法、文字、金石、绘画都是同一来源,即来源于自然山水,从而找到回归造化之路。

黄宾虹常提到古代书法家从观察自然中有所领悟,如在雨后看车行泥沼,车轮在泥中转动犹如笔被纸墨所滞却仍圆转,不疾不徐、不粘不脱,由此笔法大进。他也常以自然山水之理来诠释自己的笔法,如“平”就是如风吹水动、一波三折;“圆”如行云流水、宛转自如,而石有棱角、树有桠杈,则是圆中有方;“变”则如石有阴阳向背、树有交互参差,山有起伏显晦、水有缓急动静。1922年他在给友人陈柱尊的信里说到,自己是以 山水作字,而以字来作画。可见,他已将山水自然之理、《说文》六书之法、书法、画法相互打通。

山水作字,而以字来作画。可见,他已将山水自然之理、《说文》六书之法、书法、画法相互打通。

现代画家以画为道抑或以画为艺,这种人生态度和价值取向上的对比,在黄宾虹和张大千身上表现得最为明显。张大千一生充满传奇色彩,黄宾虹一生平静淡泊。张大千1925年在上海举办第一次个人画展,26岁就扬名南北,后又去北平办画展,被称为“南张北溥”,可谓名满天下;而黄宾虹虽较早就有“南黄北齐”之称,但他直至19 43年才在上海举办第一次个人画展,这时他已经80岁了。

43年才在上海举办第一次个人画展,这时他已经80岁了。

黄宾虹自来沪上就以鉴赏、鉴别真伪著称;而张大千仿作的石涛画,甚至瞒过了当时的大行家罗振玉、黄宾虹及其老师曾髯,可谓出神入化。还有对画与钱的关系,黄宾虹一生力避卖画,多以画赠友人知己。虽有润笔,与他的名气相比也很低,他一直严守传统士大夫不言阿堵的精神,过着清寂的学人生活;而张大千却有着对金钱的开通看法和潇洒追求,有过极高的润格,也卖商品画,出手阔绰。不同的人生态度最终体现在他们的画中,黄宾虹的画是典型的恪守传统的雅正的士夫画,张大千的画则有趋向民间、时尚的意趣。两人都是一代宗师,只是在境界上和被认可的领域不同而已。

(摘编自吴晶《画之大者——黄宾虹传》)

(1)下列对传记有关内容的分析和概括,最恰当的两项是【】【】(5分)

文学类文本阅读

阅读下面的文字

只有扇子崖

苏叶

⑴也许,这又是怪癖——

⑵我游山水,顶怕看见帝王的碑刻。偏偏泰山,四下里都是它们。我心郁闷,好好一座山,一经御驾禅封,没奈何地连身份都改变,仿佛成了一块护王权、安四邦的大镇石。而名人又好捧它,僧人亦爱噪它,后世代代供它拜它。山成了神祗,再巍峨高大,除了招引些糊涂百姓往树枝上拴红绳儿求福求禄而外,只是一个大祭坛吧?失了本性的土石,哪里真还有什么苍野雄秀可言?这几千级的盘山道,不过是“平步青云”的爬梯罢了。

⑶心思忤慢,所以,我登南天门,天门雾障不为我开。我去仙人桥,仙桥云乱不为我渡。东岳大帝不向我显圣,泰山老母也不为我超度。只有舍身崖不怀好意地招我前往,那万仞深渊,黑风如簇,阴凄凄不是玩儿的。

⑷便玩碧霞祠,便闹丈人峰。笑了探海石,又嘲瞻鲁台。玩闹笑嘲中,谁知道我的落寞?

⑸想不到会有一个扇子崖。

⑹一面峭壁,绝立于万斛青翠之上。半幅残旗,啸傲于深山密林之中。远离了帝王冠盖,疏弃了名士题咏。脚下不要招摇的店幌,身边没有谒拜的游人。蝉声躲在绿得浸人的树阴里,一声急,一声慢,凿着空凉的石道。而这一扇断壁悬崖,却沉默着,披了满身犀利,削立在酷烈的阳光下。

⑺这一身崚嶒的鞭痕该是还有痛感?这褶皱千叠的额角又有几多哀雄?——坐在山间乱石上向它凝望,真想伸出手去轻声叩问。到底,是有怎样的内力,在哪一年哪一月哪一日,在哪一声嘶吼中,于挤压逼卡下,猛一跺脚,又挣出了自己的头颅自己的生命?

⑻这独立特行的风姿,难道果真只是古老的地壳运动偶然形成的?就算如此,扇子崖当初也必定结结实实地死过一回。死在岩板的崩裂时,死在熔浆的奔突里,死在洪峰的漩流下,死在天雷与野火、风压与雪埋的撕裂毁灭中!而又悄然突兀,拔地崛起,剐却了血肉,聚一身筋骨耸向天际!

⑼想必是,每一寸骨骼都是尖利的吧?想必是,每一声呼吸都是粗硬的吧?想必是,每一个眼神,每一颗牙齿,都是讥锋冷硬的吧?

⑽然而,慢慢地向扇子崖攀登而去,但只见石缝里纤细的青草拂着我的脚背;岩畔边立着腼腆的野花。清秀的藤萝在陡壁上为我写了一首诗;就是从碎岩中犟出来的枝叶,也都没有一点点疾言厉色。——莫不是这才叫英雄本色?刚可触天,柔可覆地。于绝处活,死而后生。傲兀的灵魂里,蕴蓄的是深沉、仁爱、细致的感情。

⑾怔忡着,我上到崖顶。这么高,却没有凌危负险的感觉,倒像是坐在万山编织的摇篮里。原来,这峥嵘的崖是不孤独的。深涧下,身背后,有山连绵,有峰座座。喊一声,便有四面回音;望一眼,就有万树回眸。青天如帐,白云似舟。乌鸦在脚下盘旋,苍松从腋下斜出。好风扑面,林涛送歌。纵目山下,汶河羞涩,弯曲中绕良田千顷:小米黄了,高粱红了,大葱绿了,棉花白了,花生鼓苞了,蜜桃的浆汁灌满了,小孩子牵着斜阳回家了……我的落寞随风散去,人,如烟了……

⑿忽有一只蝴蝶蹁跹而来,黑翅,带金星点儿。如叶,如花,如扇,在我身边盘桓不去。在这样高的崖顶,这不是没有原由的吧?

⒀7月15日深夜,曲终人散。我独留泰山。倒在床上,静听夜半对山亭中传来摇钟的嗡鸣,捡拾泰山七日的印象,仍然只有扇子崖!含着温静的微笑,它劈面而站,越见清晰,让人无可忘却。然而,是夜,雾太重,石太凉,阶太滑,是去不得的。非止今日,就是今生,也不知可有机缘再飞崖上?

⒁但我又何必惆怅?我已得着了那一份特别的精神理想。我虽不峥嵘,亦无峻峭,可谁说我不也是一柄小小的扇子?只要不甘心被别人捏在手中翻扑流萤,即使不能助老人清幽,添弱者风凉,枯竹一把,就是填塞在农舍的灶下,去催响一壶泥水也是快意的啊!

(选自《苏叶散文自选集》,有改动)作者在第(3)段说:“玩闹笑嘲中,谁知道我的落寞?”作者因何“落寞”?

答:作者笔下的扇子崖具有怎样的特征?请分条概括。(6分)

答:请参考下面的材料,对本文作一番探究,然后回答问题。(4分)

王国维:“有有我之境,有无我之境。‘泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去’,有我之境也。‘采菊东篱下,悠然见南山’,无我之境也。有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物。” (《人间词话》)

叔本华:“在抒情诗和抒情的心境中,……主观的心情,意志的影响,把它的色彩染上所见的环境。……‘每当我们纯粹客观的静观心境,从而能够唤起一种幻觉,仿佛只有物而没有我存在的时候,……物与我就完全融为一体。”(《世界是意志和表象》)

你认为文中作者所写的“扇子崖”,是“有我之境”,还是“无我之境”?为什么?

答: