材料一:中美两国研发经费支出的类型

注:①研究和发展(R&D)活动是拥有自主知识产权和自主创新能力的标志。科学研究主要包括基础研究和应用研究,特别是基础研究代表着原始创新的能力和水平。②过去10年,我国R&D经费支出年均增长23%。2009年我国R&D经费支出占GDP的比重为1.7%,世界领先国家一般为3%左右。

材料二:广东某企业长期坚持不少于销售收入10%的研发投入,并将其中的10%用于基础研究,其研发人员占企业总人数的46%;该企业在全球各地设立了17个研究所, 36个培训中心,并积极参与国际标准制定。目前该企业是世界上国际专利申请数量最多的企业之一,入选了美国知名商业杂志《Fast Company》评选的全球最具创新力企业前五强。

(1)描述材料一蕴含的经济信息。

(2)运用“企业的经营与发展”的有关知识,谈谈材料二中该公司的做法对其他企业经营与发展的启示。

材料一:据统计,在全球最大的300家传媒企业中,144家是美国企业,80家是欧洲企业,49家是日本企业,美国及其他西方发达国家控制了全球媒体的90%。许多国家的电视节目中,美国节目占到60%~70%,有的占到80%以上,而在美国,外国节目仅占1%~2%。美国电影的总产量仅占世界电影产量的6%,而在世界电影市场的总体占有率达到80%。

材料二:当今,世界各国都非常重视培育民族精神,美国以强化“美国精神”为公民教育的重点。俄罗斯近年先后制定了对全民特别是对青少年进行爱国主义教育的大纲和法案,力求重振民族精神。韩国的爱国主义教育以政府为主导,推崇“身土不二”,培育“韩国精神”。

材料三:党的十六大报告指出:“面对世界范围各种思想文化的相互激荡,必须把弘扬和培育民族精神作为文化建设极为重要的任务,纳入国民教育的全过程,纳入精神文明建设的全过程,使全体人民始终保持昂扬向上的精神状态。”材料一说明了什么现象?材料二、三共同说明了什么现象?

你认为如何弘扬和培育民族精神?

材料一:中秋节,又称团圆节、八月节。时在农历八月十五,正值三秋之半,故名中秋。与元宵节、端午节并称为三大传统佳节。两汉时已具雏形,时在立秋日。唐出现观月、赏月、饮酒对月等活动。北宋太宗年间,始定八月十五为中秋节。八月是作物收获季节、庆丰、贺团圆,“花好月圆人寿”便成了中秋节的主题。中秋节阖家团圆,月亮升起时,献月饼、瓜果以祭月,古风延续至今。

材料二:在不知不觉中,西方的“愚人节”“圣诞节”等越来越受一些年轻人的欢迎,一些中国传统节日却有走向衰落的迹象。有人认为,具有特定文化内涵、体现着中华文明特点的传统节日受到冷落,意味着西方发达国家的价值观念、生活方式对我国民间文化的冲击。材料中提到的“中秋节”“元宵节”“端午节”“愚人节”“圣诞节”属于传统文化的哪一方面的内容?作为传统文化,这些节日有什么共同特性?

对这些传统文化,我们是应该一概保留,还是全部抛弃?

“在生命的长河里,总有一段经历让你终生难忘;总有一份情感让你刻骨铭心;总有一种理想让你永不放弃;总有一种力量让你奋然前行。”

结合材料,运用文化生活有关知识说明文化对人的影响。(12分)

海洋,蕴含着丰富的宝藏,总能吸引关注的目光,总能激起探索的愿望。

某班举行“关注海洋权益,增强海权意识”主题班会。请你参与其中,并回答相关问题。

环节一:拓展视野。第一组同学出示了关于海洋法的如下资料:

领海:国家主权扩展于其陆地领土及其内水以外邻接其海岸的一带海域,称为领海。上述主权不仅及于水域,而且扩展于领海之上的空间及海底和底土。

毗连区:是指领海以外而又与领海相连,由沿海国对海关、财政、移民和卫生等特定事项行使管制权的一个海域。中华人民共和国毗连区为领海以外邻接领海的一带海域。毗连区的宽度为12海里。中华人民共和国毗连区的外部界限为一条其每一点与领海基线的最近点距离等于24海里的线。

专属经济区:是指从测算领海基线量起200海里、在领海之外并邻接领海的一个区域。沿海国在其专属经济区有下列权利:勘探和开发、养护和管理海床和底土以及上覆水域的自然资源的主权权利;利用海水、海流和风力生产能源等的主权权利;对建造和使用人工岛屿、进行海洋科学研究和保护海洋环境的管辖权。

环节二:关注南海。第二组同学介绍并阐述了南海的战略地位:

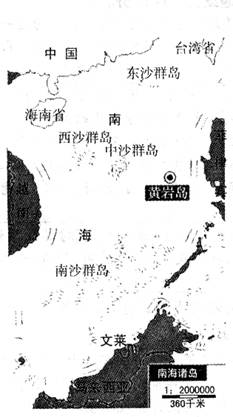

|

南海是位于中国南方的陆缘海,为西太平洋的一部分。中国汉代、南北朝时称为涨海、沸海。清代以后逐渐改称南海。 南海是联系中国与世界各地非常重要的海上通道,同时也是太平洋和印度洋之间的海上走廊。从军事战略上而言,控制了南海岛礁,就意味着直接或间接的控制了从马六甲海峡到日本、从新加坡到香港、从我国广东到菲律宾马尼拉,甚至从东亚到西亚、非洲和欧洲的多数海上通道。 南海岛礁附近海域拥有丰富的资源,渔业资源、航道资源,特别是石油、天然气资源。从航道上来讲,每年大约有4万多艘船只经过南海海域。日本、韩国和我国台湾省,90%以上的石油输入要依赖南海这个航道;经过南海航道运输的液化天然气,占世界总贸易额的三分之二。就中国来讲,通往国外的近40条航线中,超过一半以上的航线经过南海海域。 自上世纪六七十年代南海的资源战略意义被肯定以来,这片空虚的战略要地迅速被周边其他国家抢夺。迄今为止,南海周边国家已经在南海开了1380口油井。 |

环节三:珍视海权。第三组同学介绍了有关海洋权益的四本著作:

运用关于国家利益分类的知识,说明如果他国侵犯我国的领海、毗连区、专属经济区会损害我国哪些国家利益。

结合材料,说明为什么必须维护我国在南海的国家利益。

请你就如何提高公民的海权意识向政府提出两条具体建议。

宪法,是国家的根本法,是民主制度的法律化,是公民权利的保障书。今年是我国现行宪法颁布施行三十周年。这部宪法对保障公民的政治权利和社会主义民主政治建设发挥了重要作用。阅读下表,回答问题。

中华人民共和国成立以来的四部宪法对公民监督权的规定

| 1954年 宪法 |

公民对于任何违法失职的国家机关工作人员,有向各级国家机关提出书面控告或者口头控告的权利。由于国家机关工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有取得赔偿的权利。 |

| 1975年 宪法 |

公民对于任何违法失职的国家机关工作人员,有向各级国家机关提出书面控告或者口头控告的权利,任何人不得刁难、阻碍和打击报复。 |

| 1978年 宪法 |

公民对于任何违法失职的国家机关和企业、事业单位的工作人员,有权向各级国家机关提出控告。公民在权利受到侵害的时候,有权向各级国家机关提出申诉。对这种控告和申诉,任何人不得压制和打击报复。 |

| 1982年 宪法 |

公民对于任何国家机关和国家工作人员,有提出批评和建议的权利;对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为,有向有关国家机关提出申诉、控告或检举的权利,但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。 对于公民的申诉、控告或者检举,有关国家机关必须查清事实,负责处理。任何人不得压制和打击报复。 由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有依照法律规定取得赔偿的权利。 |

宪法,是国家的根本法,是民主制度的法律化,是公民权利的保障书。今年是我国现行宪法颁布施行三十周年。这部宪法对保障公民的政治权利和社会主义民主政治建设发挥了重要作用。阅读下表,回答问题。

中华人民共和国成立以来的四部宪法对公民监督权的规定

| 1954年 宪法 |

公民对于任何违法失职的国家机关工作人员,有向各级国家机关提出书面控告或者口头控告的权利。由于国家机关工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有取得赔偿的权利。 |

| 1975年 宪法 |

公民对于任何违法失职的国家机关工作人员,有向各级国家机关提出书面控告或者口头控告的权利,任何人不得刁难、阻碍和打击报复。 |

| 1978年 宪法 |

公民对于任何违法失职的国家机关和企业、事业单位的工作人员,有权向各级国家机关提出控告。公民在权利受到侵害的时候,有权向各级国家机关提出申诉。对这种控告和申诉,任何人不得压制和打击报复。 |

| 1982年 宪法 |

公民对于任何国家机关和国家工作人员,有提出批评和建议的权利;对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为,有向有关国家机关提出申诉、控告或检举的权利,但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。 对于公民的申诉、控告或者检举,有关国家机关必须查清事实,负责处理。任何人不得压制和打击报复。 由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有依照法律规定取得赔偿的权利。 |

宪法,是国家的根本法,是民主制度的法律化,是公民权利的保障书。今年是我国现行宪法颁布施行三十周年。这部宪法对保障公民的政治权利和社会主义民主政治建设发挥了重要作用。阅读下表,回答问题。

中华人民共和国成立以来的四部宪法对公民监督权的规定

| 1954年 宪法 |

公民对于任何违法失职的国家机关工作人员,有向各级国家机关提出书面控告或者口头控告的权利。由于国家机关工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有取得赔偿的权利。 |

| 1975年 宪法 |

公民对于任何违法失职的国家机关工作人员,有向各级国家机关提出书面控告或者口头控告的权利,任何人不得刁难、阻碍和打击报复。 |

| 1978年 宪法 |

公民对于任何违法失职的国家机关和企业、事业单位的工作人员,有权向各级国家机关提出控告。公民在权利受到侵害的时候,有权向各级国家机关提出申诉。对这种控告和申诉,任何人不得压制和打击报复。 |

| 1982年 宪法 |

公民对于任何国家机关和国家工作人员,有提出批评和建议的权利;对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为,有向有关国家机关提出申诉、控告或检举的权利,但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。 对于公民的申诉、控告或者检举,有关国家机关必须查清事实,负责处理。任何人不得压制和打击报复。 由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有依照法律规定取得赔偿的权利。 |

1954年宪法的规定与1975年宪法的规定相比,不同点是什么?

为什么说,同前三部宪法相比较,1982年宪法的规定更为完善?

公民应如何正确行使监督权?