从“中学西传”到“西学东渐”宋元时期“中学西传”,对欧洲产生了重大影响;而近代前期“西学东渐”,却不断冲击着中国传统文化的正统地位。

问题:

(1)简述宋元时期,科技文化“中学西传”对欧洲产生的影响。

(2)中国近代前期,“西学东渐”是怎样一步一步地冲击着传统文化的正统地位的?

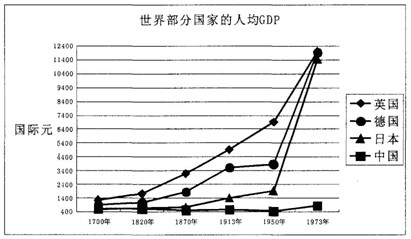

观察下列图表,回答问题。

问题:(8分)

(1)英、德、日、中四国人均GDP呈现何种趋势? (2分)

(2)自1700年至1913年英、德、日三国人均GDP变化的主要原因

是什么? (3分)

(3)与1913年相比,1950年德国和日本的人均GDP为何增加不多? (1分)

(4)近代以来中国的人均GDP持续落后于英、德、日三国,原因是什么? (2分)

美国的边界经过两百多年的扩展,形成了从大西洋到太平洋的广阔版图。在扩展有形边疆的同时,美国还在全世界进行着政治、经济等无形边疆的扩展。对于美国这种有形与无形的扩展,历史学家常常会追问:美国的"边疆"到底在哪里?

问题:

(1)美国是如何扩展其"边疆"的?

(2)这种扩展的影响是什么?

1945年2月,美、英、苏三国首脑在雅尔塔举行会议。会议公报宣称:我们坚定不移的宗旨是消灭德意志军国主义和纳粹主义,保证德国从此永远不能破坏世界和平。

问题:

(1)"军国主义和纳粹主义"的本质是什么?

(2)能够"消灭德意志军国主义和纳粹主义"的措施有哪些?

(3)你如何评价这些措施?

阅读案例,回答问题:

案例一:汉文帝的车驾至中渭桥时,突然从桥下窜出一人,把皇帝的御马吓得又叫又跳,文帝大怒,把这人交给廷尉张释之治罪。经审讯查明,此人在桥下躲避皇上车驾,误以为车驾已过,急着回家,没想到惊吓了御马。张释之认为此人是偶然过失,只是违反了"清道令",判以罚金后释放。

案例二:汉武帝推行币制,主管财政的官员颜异表示反对,武帝不悦。后来,有人在颜异面前批评朝政,颜异未加反驳,只是冷笑一声。廷尉张汤弹劾道:身为九卿重臣,不公开表示意见,而是在肚子里诽谤皇帝,这叫"腹诽",属"大不敬"!颜异因此下狱,死在监狱里。

问题:

(1)从以上案例来看,汉朝廷尉的职责是什么?

(2)张释之和张汤对冒犯皇帝的行为判决轻重悬殊,排除其他因素,在立法指导思想上有什么不同?

(3)案例一如果发生在唐朝,是否会维持原判?为什么?

阅读材料,回答问题:

材料一:"总括一州县之赋役,量地计丁,丁银毕输于官。……凡额办、派办、京库岁需与存留、供亿诸费,以及土贡方物,悉并为一条,皆计亩征银,折办于官……"

材料二:17世纪初年杭州府钱塘县赋税51900.5T;1826年保宁府赋税15232.6894664丁。

问题:

(1)材料一所叙述的赋役制度是什么?

(2)材料一所叙述的赋役制度推行后产生了什么影响?

(3)材料一与材料二中两个"丁"的含义不同。根据材料情境推测这两个"丁"的含义分别是什么?