唐宋时期是中国古代政治制度的重要变革时期,阅读材料,回答问题。

材料一 唐初每事先经中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,,中书又将上。得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——《朱子语类》

(1)据材料一慨括唐代“三省”的职能。结合所学知识,说明三省六部制的作用。

材料二 唐太宗曾对吏部尚书杜如晦说:“今专以言辞刀笔取人,而不悉其行,至后败职虽刑戮之,而民已蔽矣。”

(2)材料二反映的是哪一选官制度?据材料并结合所学知识,说明这一制度对当时社会政治有何影响?

材料三 (北宋)规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设“通判”,使其相互牵制。后来,又把全国州郡分为十五路,陆续在各路设转运使、提点刑狱、安抚使(管军事)、提举常平(管常平仓救济、农田水利等)四司,统称“监司”,也都由文臣担任,只有安抚使用武人

——朱绍候《中国古代史》

(3)据材料三结合所学知识,指出北宋官制变革带来的影响。

(4)综上所述,唐宋政治制度的变革带来了哪些启示?

人均国内生产总值(人均GDP)是衡量一国(或地区)经济增长水平的基本指标。阅读下列材料,回答问题。

材料一中国与西欧人均GDP水平基本变化趋势比较(公元400-1998年)

材料二19世纪下半叶,中国近代工业化开始缓慢起步。……1912年至1920年中国工业年平均增长率为13.4%,1923年至1936年为8.7%

——摘编自刘佛丁《中国近代经济发展史》

材料三1921-1937年主要资本主义国家工业生产年均增长速度(%)

材料四中国在1887年时为纯粹的农业生产国,工业生产只占很小的比例,……到了1920年,工业产值增加到54.27亿元,所占比例也由原来的9.1%提升为23.8%……需要指出的是……近代机器工业产值占工业产值尚不到20%,并且农业仍占主导地位,中国仍然为一个农业国。

——摘自杨德才《中国经济史新论》

(1)据材料一,比较并指出A、B两个时段中国与西欧人均GDP水平的走势。

(2)分析影响B段中国与西欧人均GDP走势变化的主要原因(不考虑人口因素)。

(3)据材料二、三,指出民国成立至抗战爆发前中国工业发展的特点。据统计该时期中国人口总数相对稳定,但工业的发展未能改变中国人均GDP下滑的走势,结合材料四及所学知识解释这一历史现象的原因。

阅读下列材料:

材料一中美双方同意,扩大两国人民之间的了解是可取的。为此目的,他们就科技、文化体育和新闻等方面的具体领域进行了讨论……双方同意,他们将通过不同渠道保持接触,包括不定期地派遣美国高级代表前来北京,就促进两国关系正常化进行具体磋商并继续就共同关系的问题交换意见。

——《中美联合公报》(1972年2月29日)

材料二自1963年至1969年,日本贸促团体在中国举办了三次工业展览会……中国贸促会先后在东京和大阪、名古屋和北九州,举办了两次综合性的经济建设成就展览会……互办展览会对于增进两国人民的相互了解,起了巨大的作用……这么对人的互相参观,实际上是一个友好大交流,而且是遍布在各阶层的群众性交流。

——林连德《当代中日贸易关系史》

材料三在资本输出方面,日本一方面限制美国资本在本国的无限制发展,一方面大力推行自己的资本输出,其资本输出的增长速度比美国要快得多。它的资本也大规模地流向美国国内……日本在美国的直接投资在1960年时还微不足道,1970年也只有2.3亿美元,1980年时就达到了42.2亿美元。

——李植坍《20世纪世界史》

材料四 1983年1月,中曾根作为内阁总理大臣在国会上发表施政演说时提出“战后政治总决算”问题……在财源分配上腾出力量,加强对外援助,以发挥日本对争取世界和平与稳定的作用,确立日本在国际事务中与其经济实力相称的政治大国地位。

——丹尼斯·T·雅斯托莫《战略援助与日本外交》

请回答:

(1)根据材料一、二,概括20世纪60、70年代推动中国与美日两国关系逐步正常化的主要因素。

(2)依据材料三、四概述20世纪70、80年代美日关系出现的新变化,并分析变化原因。

(3)结合材料和所学知识,你认为中国与美日两国未来关系发展态势如何?

材料一 (晚明上海)标布盛行,富商巨贾操重资而来市者,白银动以数万计,多或数十万两,少亦以万计,以故牙行奉布商如王侯,而争布商如对垒。

——【清】叶梦珠《阅世编》

材料二 清朝奉行“率天下农民竭力耕耘…‘使人力无遗而地力殆尽’”的政策,多次颁令实行矿禁,并用“处处皆关,则关关有税”限制商业活动。对“客商资本稍多者”又行“劝借”,稍有不从,“轻则痛行笞责,重则连船拆毁,客商狼藉,号哭水次”,最终“多致卖船弃业”。

材料三美洲在16——18世纪出产10万多吨白银,至少占同时期世界白银产量的一半以上。这些白银或者直接流入欧洲,或者被用于东方贸易,为欧洲换回所需的商品。

材料四有个美国人向通用汽车公司的庞蒂亚克购买力一辆勒曼兹车,他在无意间促成了一系列国际交易:在他付给通用汽车公司的一万美元中,有近3000美元付给了韩国,作为例行劳动和装配工作的报酬;1850美元付给日本,用于购买先进的部件,700美元付给联邦德国,作为车队款式与设计费用……

(1)结合材料概括明代商业发展情况。

(2)依据材料一,归纳清政府采取的经济政策并分析其对中国社会发展的影响 (4分)

(3)材料反映了什么现象?出现这种现象的原因是什么?

(4)结合材料分析现代世界贸易的主体是什么?反映出什么经济发展趋势?

随着世界经济的发展,二氧化碳的排放量不断增加。目前,碳排放已成为全球普遍关注的问题。

直到18世纪初,人类主要使用水力和木材等可再生能源,但这时英国一些冶铁炉因为木炭短缺而不得不停产。工业革命初期,水力比煤炭更为廉价,许多英国纺织厂仍然依靠水力;由于煤炭运输成本较高,一些新工业企业不得不建在煤田附近。

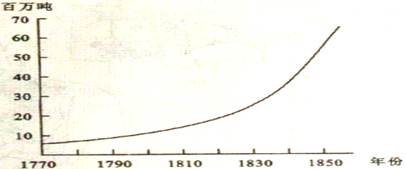

英国煤产量增长图

结合材料和所学知识,指出1830年后英国煤产量增长趋势与此前有何不同,并分析其原因。

材料一“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。”

——《旧唐书》

材料二华盛顿在1787年给友人的一封信中谈到:“新英格兰出现的骚乱,我们商业上的不景气以及笼罩全国各地的那种普遍的低迷消沉情绪,在很大程度上归咎于最高权力机构的无权。”

材料三《中国人民政治协商会议共同纲领》第五十一条 各少数民族聚居的地区……按照民族聚居的人口多少和区域大少,分别建立各种民族自治机关。

材料四 1981年,叶剑英阐述了台湾回归祖国,实现和平统一问题的“九条方针”:国家实现统一后,台湾可作为特别行政区,享有高度的自治权,并可保留军队。中央政府不干预台湾地方事务。…….台湾现行社会、经济制度不变,生活方式不变,同外国的经济、文化关系不变。

(1)这则材料反映了唐朝末年什么问题?简述宋代解决该问题的主要措施?

(2)出现材料中现象的原因是什么?美国为转变这种局面采取的措施是?

(3)根据这项规定,中国政府在少数民族聚居地区实行的政策是什么?

(4)以上材料反映出解决台湾问题的方针是什么?台湾与少数民族聚居区的根本性区别是什么?