材料解析:(共20分)

中国是以农立国的世界文明古国。某校七年级同学探讨了“中国古代农业发展的原因”,请你参与同学们的小组探究,回答相关问题。

【兴修水利工程】

材料一

(1)材料一中的图一和图二都与战国时期秦国在岷江流域修建的大型水利工程有关,它使成都平原成为“天府之国”。这是什么水利工程?是哪两个人主持修建的?

【调整统治政策】

材料二 据《史记•商君列传》记载,努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役……变法五年后,秦国富强起来。

(2)材料二反映了哪一次变法的内容?这项有利于农业生产发展的政策是什么?

【引进优良作物】

材料三 ……中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植。这些作物的引进,不仅增加了我国农作物的种类,更对我国的农业生产及饮食结构的变化产生了十分重要的影响。

——《历史上的外来作物引进》

(3)材料三中新的农作物是通过哪条商路传入内地的?汉武帝派谁两次出使西域?这条商路的开通有何重要意义?

【采用先进技术】

材料四 东晋南朝时,在太湖、鄱阳湖和洞庭湖一带开辟出了大量湖田。人们还把北方农作物的栽培、施肥、牛耕等先进技术与南方水田种植经验相结合,在江南地区普遍实行麦稻兼作,五岭以南则种双季稻。

——北师大版七年级上册历史教材

(4)根据材料四指出,东晋南朝时北方人口南迁,将哪些先进技术带到了南方?

下面是某校九年级历史兴趣小组搜集的关于欧洲文明发展演进的几幅图片。请结合所学知识回答相关问题。

【文明起源】

古希腊文明是西方文明的发源地。

(1)图一是古代的希腊半岛,此半岛上哪一城邦的民主制度是当今欧洲民主制度的源头?由图二可知,在谁当政期间,其奴隶制民主政治发展到古代世界的高峰?

【文明兴盛】

进入近代,以资本主义为先导,欧洲文明强势崛起,迅猛扩张,逐渐发展为世界的中心。

(2)图三这部法律文献颁布于当时哪一重大历史事件之中?图四所示交通工具以什么为动力?

【文明曲折】

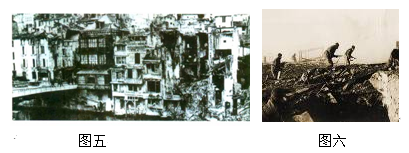

在文明发展的过程中,欧洲曾经也纷扰不休,战争不断,导致文明的一度衰落。

(3)图五是第一次世界大战中最为惨烈的一场战役,被称为“绞肉机”。请写出它的名称。图六这次保卫战的胜利,成为第二次世界大战的转折点。请写出这次战争的名称。

【文明融合】

图七

总有一天,到那时……所有的欧洲国家,无须丢掉你们各自的特点和闪光点的个性,都将紧紧地融合在一个高一级的整体里;到那时,你们将构筑欧洲的友爱关系……

──维克多·雨果

(4)正如雨果预言 “融合在一个高一级的整体里”的局面已经形成。图七是该组织的旗帜,请写出该组织的名称。(1分)

(5)今天,欧洲各国都在为实现欧洲再次腾飞不断努力。二战后欧洲迅速发展,有哪些经验值得中国借鉴。(1分)

工业化是现代化的核心内容,是传统农业社会向现代工业社会转变的过程。各国在工业化过程中进行了不懈的探索。请阅读下列材料,回答问题:(7分)

材料一:

材料二:甲午中日战争以后,日本等帝国主义国家竞相在中国建工厂、设银行、修铁路、开矿山,大量输出资本。

材料三:现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。

——毛泽东

材料四: 200多年前,英国发生了一场完全不同的革命,这场革命没有你死我活的拼杀,而是通过和平的变革,彻底改变了人们的生活方式。

——人教版《世界历史》九年级上册

材料五:(苏联)五年计划(1928—1932 年)引起了全世界的关注。尤其是因为同一时期西方经济的崩溃……因此,原先的怀疑态度转变为真正的兴趣,有时转变为模仿。

——《全球通史》

请回答:

(1)材料一的工业是在哪一场运动中创办的? (1分)该工业体现了这场运动倡导者提出的什么口号? (1分)

(2)材料二中出现的现象与中国近代史上哪一个不平等条约有关?(1分)

(3)新中国为了改变材料三中的状况,采取了什么重要措施,初步奠定了社会主义工业化的基础?(1分)

(4)材料四中这场“完全不同的革命”是指哪场革命?(1分)

(5)依据材料五,结合所学知识,分析西方国家对苏联由“怀疑”到“模仿”的原因。(1分)后来,美国是如何“模仿”苏联的?(1分)

阅读下列材料,回答问题。

材料一:

| 去往国家 |

人物 |

内容 |

结果 |

| 天竺 |

玄奘 |

西行取经 |

游历16年带回许多佛经,著有 ① |

| 日本 |

② |

六次东渡 |

对日本文化影响很大 |

材料二:“郑和之后,再无郑和”。

——梁启超

材料三:《南京条约》规定:开放广州 、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸,是英国人基于“广州是传统的外贸口岸,临近富饶的江浙”等理由选择的结果。

材料四:经济特区的设立,是国家对外开放政策的重要步骤。作为中国改革开放的窗口和实验场,经济特区在我国现代化建设史上占有重要的地位。

请回答:

(1)材料一反映了唐朝的对外文化交流,完成表格中①②两个空白处。

(2)依据材料一、二指出我国古代对外政策的变化;这一变化给近代中国带来什么危害?

(3)材料三中“五口通商”对中国的经济发展影响是什么?

(4)材料四中“对外开放”这一决策是在哪一次会议上提出的?我国首批经济特区有哪些?(列举2例即可,答对1例不给分)

(5)综合上述材料,你得到什么启示?

创新是一个民族发展的灵魂,是一个民族进步的不竭动力。自古以来中华民族就是富有创新精神的民族。结合所学知识探究以下问题:

探究一制度篇

图一图二图三

(1)图一反映了哪一朝代的政治制度? 图二反映的是哪一制度?图三反映的中央机构设置有何变化?

探究二经济篇

宋代针铺商标及铜版北宋“交子”《清明上河图》局部

图三图四图五

(2)图三“铜版”反映的是中国古代四大发明中的哪几项发明?图四“交子”是世界上最早的什么货币?《清明上河图》是一幅全景式的宋朝社会风俗画卷,请说出宋代城市中固定的娱乐场所的名称。 探究三文化篇

探究三文化篇

图六

(3)汉字是公认的人类历史上形态最美、使用时间最长的文字。图六的文字是我国已发现的最早、体系较为完整的文字,它被称为什么?

国际关系的变化、调整,影响着世界格局的发展、演变。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:大约1500年,……诸种族不再互相隔绝,因为成千上万的人自愿或不自愿的移居到了新的大陆。由于欧洲人在这一全球运动中处于领先地位,因此,正是他们支配了这个刚刚联在一体的世界。

——摘自《全球通史》

(1)大约1500年的哪一重大历史事件使得“诸种族不再互相隔绝”?这一事件对世界产生的最深远影响是什么?

材料二:第一次世界大战后,战胜的协约国集团通过两次国际会议及其所签订的一系列条约,暂时确立了帝国主义统治世界的“新秩序”。

(2)两次国际会议中签订的一系列条约主要有哪些(列举两个)?材料中的“新秩序”指的是什么?

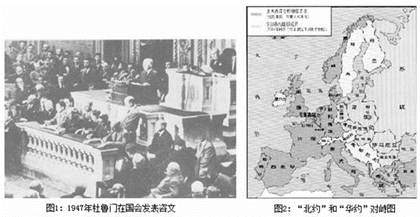

材料三:见右图

(3)材料三反映了二战后出现了怎样的世界格局?这种格局结束的标志是什么?

材料四:“……中国没有等待,德国、印度也没有等待。这些国家没有原地踏步,也不想成为次要国家。”

——奥巴马

(4)根据材料四指出,在亚太地区牵制美国称霸世界的力量有哪些?奥巴马的话反映出当今世界政治格局呈现出怎样的发展趋势?