某调查小组对某地方圆1 000米范围内进行了生态调查,其生态状况如下图所示。据此完成下列问题。

要对该地这种生态环境的发展变化进行宏观监控,宜选用的地理信息技术是( )

| A.RS | B.GPS | C.GIS | D.人工科学考察 |

控制该生态现象的发展和蔓延,所采取的最合理的措施是( )

| A.退耕还林 | B.退耕还牧 |

| C.规定合理载畜量 | D.防止过度樵采 |

有关专家提出,南水北调西线工程可以把“调水”变“调电”,即把川、渝电网和西北电网相连,把川、渝电网丰富的电力引到西北,减少黄河上游水电站发电量,从而变“水从地上流”为“水从空中走”。据此回答26~28题。川、渝有丰富电力的主要原因是( )

| A.石油、天然气丰富 |

| B.太阳能资源丰富 |

| C.煤炭资源丰富 |

| D.水能资源丰富 |

“调水”变“调电”的方案实施以后,可能出现的现象是( )

| A.调节黄河中下游的径流量,减少下游断流天数 |

| B.大幅减少黄河的泥沙含量 |

| C.增加黄河上游蒸发量,减少冬春季径流量 |

| D.大大增加黄河流域的总水量 |

计划中的南水北调西线与东线、中线相比,其主要优势在于( )

| A.工程量小,建设周期短 |

| B.取水河段水量大,可自流输入华北地区 |

| C.工程路线短,并可利用黄河河道输水至西北和华北 |

| D.工程地点经济基础好,沿线需水量大 |

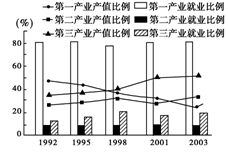

读某地区三大产业产值和就业结构变化图,回答24~25题。

对该地区产业结构变化叙述正确的是( )

| A.产业结构变化以工业化拉动为主 |

| B.第一产业产值迅速下降 |

| C.第二产业产值比例变幅最大 |

| D.产业结构逐步转型并得到优化 |

对该地区就业结构情况叙述正确的是( )

| A.第一产业就业人数比重持续下降 |

| B.第二产业就业人数比重上升最快 |

| C.第三产业就业人数比重最低且增长缓慢 |

| D.第二、三产业对剩余劳动力的吸收有限 |

“振兴东北要从发展现代农业开始”,今后黑龙江垦区将围绕“粮、牧、企”的结构模式对产业结构进行战略性调整,尽早实现从“北大荒”走向“北大仓”之后再走向“北大商”的合理构想。据此,回答21~23题。农业生产中最难改造的自然因素是( )

| A.地形 | B.气候 | C.土壤 | D.水资源 |

目前,东北地区土地利用中的主要问题有( )

| A.红壤土层浅薄,肥力低下 |

| B.不合理的灌溉引起土壤盐碱化 |

| C.沼泽地开发,湿地破坏 |

| D.过度开垦,土地荒漠化十分严重 |

对黑龙江垦区进行产业结构调整,下列叙述正确的是( )

| A.“粮、牧、企”结构模式中的“企”是指新建立一批国有大中型企业 |

| B.从“北大荒”走向“北大仓”的过程主要依靠加大科技投入 |

| C.“北大仓”要走向“北大商”必须依靠扩大耕地面积 |

| D.产业结构调整必须面向国际和国内市场,提高农产品的附加值 |

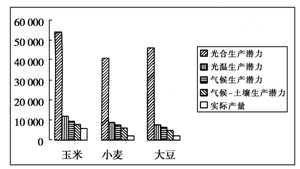

读我国某地区主要农作物不同层次生产潜力递减柱状图(单位:千克/百平方米),回答19~20题。

该地区发展农业生产的最主要限制性条件和最主要优势条件分别是( )

| A.热量、土壤 | B.热量、降水 | C.光照、降水 | D.热量、光照 |

该地区目前种植面积最大的粮食作物可能是( )

| A.水稻 | B.小麦 | C.大豆 | D.玉米 |

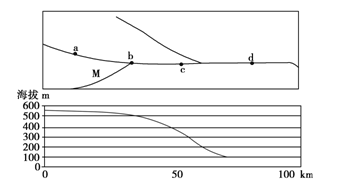

图为M河流域河流分布图及其干流河床对应的剖面图,读图回答17~18题。

计划开发河流的水能,修建大坝的最理想位置是( )

| A.a处 | B.b处 | C.c处 | D.d处 |

该流域最易发生洪水危害的河段是( )

| A.a处 | B.b处 | C.c处 | D.d处 |