阅读下列材料:

材料一:自1840年开始,一部中国近代史,就是一部粘满了中国人鲜血和耻辱的历史。侵略者和掠夺者无一时不再撞击古老国家脆弱的外壳。人的生命和尊严、国家的存亡与荣辱在此后的百年后,达到最后的极限…

材料二:60年前8月15日,日落东瀛。历史会永远记住这一天。在这一天,抗日战争以中国人民的胜利和日本法西斯的失败而告结束。

材料三:2014年2月27日下午,十二届全国人大常委会第七次会议经表决通过了两个决定,分别将9月3日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日。每年9月3日国家举行纪念活动。将12月13日设立为 死难者国家公祭日。每年12月13日国家举行公祭活动,悼念 死难者和所有在日本帝国主义侵华战争期间惨遭日本侵略者杀戮的死难者。

材料四:毫无疑问,灾难和屈辱应当永远被记住,这是后来者的道义责任。但仅仅记住这些是不够的。仅仅强调屈辱、苦难的记忆,其实难免是对先烈们的不敬。他们胜利了,我们更不能忘却胜利。

请回答:

(1)材料一“1840年”近代史的开端是指什么事件?这一事件对当时中国社会带来了怎样的影响?

(2)材料二中“60年前8月15日,日落东瀛”具体指的是什么事件?

(3)材料三的两处横线处都应填上那一历史事件?这一事件的遇难者人数达到多少?

(4)结合上述材料,作为一个中学生,应该如何正确看待中日之间的关系?

一座城市,一段记忆,诉说着一个时代的故事。阅读下列材料,回答问题:

材料一东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

——(宋)柳永《望海潮》

材料二见表

《申报》就上海租界公园问题发表文章的统计表(部分)

| 文章标题 |

刊载时间 |

| 请弛国禁 |

1878年6月21日 |

| 论华商函致工部局请准华人得共游公家花园事 |

1885年12月8日 |

| 不准华人入内之上海公园(图) |

1909年1月27日 |

| 公园拒绝华人入内之公道谈 |

1922年10月8日 |

| 华人游公园须先领执照 |

1926年8月18日 |

| 冯炳南为开放公园问题意见 |

1928年4月18日 |

| 租界公园昨日开放 |

1928年6月2日 |

(来源:苏智良《上海:城市变迁、文明演进与现代性》)

材料三中国社会科学院发布2015年城市竞争力蓝皮书《中国城下竟争力报告NO.13之巨手:托起城市中国新版图》。蓝皮书指出最具综合竞争力城市的排名依次是深圳、香港、上海……专家解释说,深圳是全国城市中单位面积经济产出最高、创新能力最强的。除经济发展外,深圳亦能兼顾环保。香港经济竞争力整体强健,但“守成有余,创新不足”。

——央广网北京2015年5月15日报道

(1)阅读材料一回答:材料是采用哪一种文学形式来描述杭州的?概括宋代杭州的繁华主要表现在哪些方面?

(2)依据材料二,指出上海租界公园问题的焦点是什么?结合所学知识,说明上海租界公园问题产生的历史根源。

(3)依据材料三并结合所学知识,指出深圳崛起的契机是什么?分析深圳成为最具综合竞争力城市的原因有哪些?

(4)综合上述材料,以历史眼光去审视城市的变迁,你认为如何让城市发展得更美好?

(年重庆卷)文明是指人类一切物质文化和精神文化成就的总和。人类在其漫长的历史长河中,创造和发展了多姿多彩的文明。请回答:

(1)中华文明源远流长,在很大程度上归功于汉字的悠久历史和绵延不绝。迄今为止,我国有文字可考的历史是从哪一朝代开始的?

(2)有学者评价说,现代西方文明以爱因斯坦的相对论为基础,请具体说明爱因斯坦提出相对论的重大意义?

(3)苏联的社会主义文明在世界上产生了重大影响。1921年,为建设社会主义国家,列宁领导布尔什维克党在经济上进行了怎样的探索?

(4)中华文明是在中国大地上产生的文明,也是同其他文明不断交流互鉴而形成的文明,请结合汉朝的历史,举例说明中华文明和其他文明的交流。你从中得到了什么启示?

历史学习要掌握一些基本方法。结合所学知识,回答问题。

(1)历史叙述是指对历史人物的经历、历史事件的概况或发展过程的直接描述 。请简要叙述英国资产阶级革命的曲折历程。

(2)历史评价是从某个角度对历史上的人物或者事件进行评价。请对第二次世界大战前英、法两国推行的绥靖政策进行简要评价。

(3)历史解释是将零散而混乱的过去信息整理成有条理的历史知识,探讨因果关系是其重要形式 。请在下表中任选三个关键词,提炼一个主题,并运用这三个关键词对该主题进行简要解释。(要求:主题明确,语言简洁,解释要体现关键词之间的因果关系)

| 珍妮机 |

爱因斯坦 |

瓦特 |

| 核电站 |

火车机车 |

原子能 |

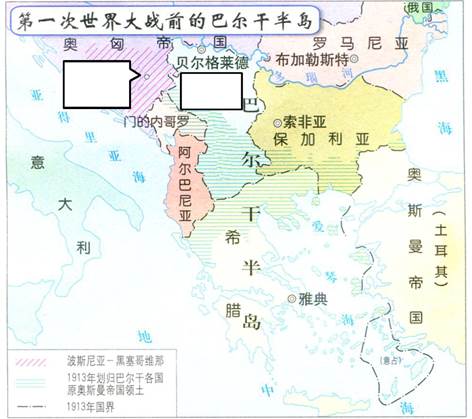

(年重庆卷)观察下图,请将下列国家和城市的英文字母代号填入答题卡图中对应的方框内。(2分)

A.点燃第一次世界大战导火线的发生地:萨拉热窝

B.奥匈帝国宣战的第一个国家:塞尔维亚

阅读下列材料,并结合所学知识回答问题。

材料一

在1914—1918年的战争中,交战国共计使用了45种以上约12.5万吨的毒气,造成了100多万人伤亡,其中死亡10万多人,化学武器属大规模的毁灭性杀伤武器,人们为禁止使用这种残忍的武器进行了不懈努力。后来,日内瓦议定书和《禁止化学武器公约》把化学武器押上了历史的审判台。

材料二

材料三

抗日战争中,国共两党合作抗日,并广泛地动员全国民众。……民族工商业资本家踊跃购买国债,积极组织工厂内迁;科学家们在极其艰苦的条件下,为提高祖国的科学技术水平和综合国力而发奋工作;文化界人士组织许多救亡团体,宣传抗日;海外广大华侨节衣缩食,捐献大量钱财、衣物、药品、汽车等,支援祖国的抗战。

材料四

《联合国宪章》规定:联合国应该采取有效的集体办法,防止和消除对和平构成威胁的因素,制止侵略和其他对和平构成破坏的行为,以和平方式,依据正义及国际法原则,调整和解决破坏和平的国际争端。

(1)根据材料一,指出化学武器最早使用于哪次战争?根据材料指出国际社会对使用化学武器的态度。

(2)材料二反映了怎样的战争形势?面对这种形势,反法西斯国家在1942年初采取了什么对策?

(3)根据材料三,指出中国抗日战争取得胜利的原因。请举出抗战期间中国军队抗击日本侵略的两次著名战役。

(4)根据材料四,指出建立联合国的目的。第二次世界大战结束前夕的哪一次会议对联合国的建立起到了推动作用?