不同地区的交往、交流对民族发展有重要意义。阅读下列材料,回答问题。

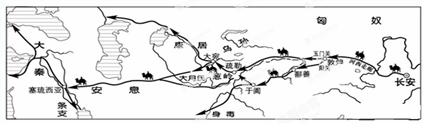

材料一

材料二 ……西域地区葡萄、核桃、胡萝卜等传到中原地区,为人们的日常饮食增添了更多的选择,丰富了中原人民的生活。……从此以后,西域各国纷纷归附汉朝,为此西汉政府专门设置机构总管西域事务。

材料三

材料四 据《北史》记载:“魏主引见朝臣,诏断北语,一丛正音……年三十以上,习性已久,容或不可卒革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官……”

(1)材料一两张图片反映了秦始皇和汉武帝怎样相同的经济措施?他们的经济措施有什么共同的作用?

(2)材料二中的现象是在什么事件后出现的?该事件与材料三有什么关系?

(3)依据材料二指出,西域物产传入中原地区产生了什么影响?(不得抄原文)请写出西汉政府总管西域事务的机构名称。

(4)材料四反映的是哪一场改革?这场改革中最重要的政治措施是什么?这场改革有什么积极作用?

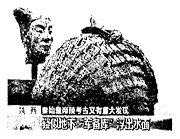

2013年底,秦始皇陵考古发现“军备库”,大秦帝国的兴衰再次引起人们的关注。阅读以下材料:

材料一 孝公以为相,封之于商,号日商君。商君治秦,……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策》

材料二 六国合纵抗秦的形势下,秦惠文王以张仪为相,连横破纵,在反击中谋求更大的发展。秦昭襄王以范雎为相,实行“远交近攻”的策略,以白起为将,取得“长平之战”的重大胜利,六国开始衰落,秦国确立霸主地位。吕不韦辅助初继位的赢政巩固其统治地位,秦国国力空前强大。赢政以战争为主要形式,逐一吞并六国,完成了统一大业。

——根据孙皓晖大型历史小说《大秦帝国》,概要整理

材料三 考古专家根据出土盔甲整齐叠压的状况判断:秦军的管理十分严谨,不仅队伍排列整齐分明,而且物资摆放也高度集中统一,井然有序。……陪葬坑出土的铠甲,主要由前后两片构成,前甲护胸,后甲护背,有的还配有护肩膀的披膊甲…….裙甲……甲片与甲片之间的间隙也比身甲要大得多。这一别具匠心的特殊设计,使裙甲上下翻动更加灵活,从而使勇士身着铠甲行军作战不受拘束。

——摘自2013年12月19日《北京日报》

回答:

(1)材料一中的“相”指谁?结合所学知识分析他对秦国的深远影响。

(2)根据材料一、二,分析秦国历代国君有什么共同的特点。(1分)秦在哪一年完成统一?结合所学知识,用一句话评价嬴政。

(3)根据材料三,归纳秦能够统一中国的军事因素。

工业化是近代以来世界历史发展的趋势,对人类的影响是全方位的、深远的。阅读材料,回答问题:

材料一随着科学技术的发展,人们对能源的需求不断提高。

材料二汽车改变了人们的生活观念,……汽车缩短了空间的距离,减少了时间的差异,扩大了我们的活动区域,提高了我们的生活质量。——《羊城晚报》2013年11月22日

材料三近年来城市的汽车越来越多,汽车排放的尾气是雾霾天气的一个因素。

材料四在英国,肺结核、支气管炎、肺炎、上呼吸道感染已经成为常见病和导致死亡的最大原因。……1848年英国颁布了《公共卫生法》,1878年通过了《公共卫生条例》,至此英国基本上建立起了完整的资源污染防治的法律体系。——李宏图《英国工业革命时期的环境污染和治理》

请回答:

(1)材料一图一所示,英国煤产量从1790年后逐年增长,这与哪项重大发明有直接关系?请写出材料一图二所示的时期使人们进入了什么时代?

(2)请你根据材料二和材料三中的文字、图片,说明“科技是一把双刃剑”。

(3)根据材料四概括指出英国治理环境问题的主要特点是什么?

(4)减少雾霾天气,从你我做起!如果请你拟一份“保护环境倡议书”,你会有怎样的倡议呢?

20世纪二、三十年代早期,苏联与美国都进行了经济体制改革,形成了各自的经济模式。阅读材料,回答问题:

材料一 1932年,第一个五年计划完成,苏联从农业国变成工业国。1937年,第二个五年计划完成,苏联的工业生产总值跃居欧洲第一,世界第二。——《大国崛起·俄罗斯》

材料二 1933年6月罗斯福总统就职不久,美国国会通过了《国家工业复兴法》,授权罗斯福总统拟定工业公平竞争的法规。这些法规就企业的生产规模、价格水平、市场分配、工资标准和工作日时数等都作了详细的规定。

材料三 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“(苏联)五年计划(1928-1932年)引起了全世界的关注。尤其是因为同一时期西方经济的崩溃。……因此,原先的怀疑态度转变为真正的兴趣,有时转变为模仿。”

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识指出,苏联先后完成的两个五年计划的重点是什么?随着两个五年计划的完成,苏联形成了一个独特模式,请写出它的名称。

(2)材料二反映出罗斯福新政的中心措施是什么?材料体现了罗斯福新政怎样的特点?

(3)依据材料三,分析西方国家对苏联由“怀疑”到“模仿”的原因(不可照抄材料)。 (2分)

科技是第一生产力,科技的革新往往带来社会的巨大变革。人类历史上三次剧烈的科技革新带给中国的是不同的挑战与机遇。结合已学知识回答问题:

【第一次:沉溺美梦】

(1)第一次工业革命对中国的政治、经济分别有什么影响?

【第二次:失之交臂】

(2)第二次工业革命后,资本主义国家先后过渡到帝国主义阶段,加紧侵略和瓜分中国。请举出一例证明。中国的民族资产阶级在此时登上政治舞台,主张向西方学习政治制度,取得什么历史性成果?

【第三次:抓住机遇】

(3)第三次科技革命的主要领域有哪些?(任举2个)中国积极参与第三次科技革命,取得什么成就?(任举1例)第三次科技革命推动了经济全球化,作为发展中国家,中国应当如何应对全球化浪潮?

阅读材料回答问题(共14分)

材料一:20世纪50年代时,东欧和西欧各国却惊人地东山再起……(法国)戴高乐在各个领域里都推行其独立自主的政策……到1970年——第二次世界大战结束后仅仅25年时,一个崭新的世界政治格局开始出现。在战后头几年中十分盛行的世界力量的两极分化已经消失。欧洲不再是世界棋盘上的一个卒子——或两个卒子,东欧和西欧。

——《全球通史》

材料二:我们没有永久的盟友,也没有永久的敌人。我们的利益才是永久的。

——帕默斯顿勋爵

材料三:

欧洲联盟旗帜

请回答:

(1)材料一中的“一个崭新的世界政治格局开始出现”指的是什么?

(2)根据材料一并结合所学知识,说明西欧是如何摆脱“卒子”地位的?

(3)欧盟使用的单一货币是什么?欧盟的成立对当今世界格局有何影响?

(4)根据以上材料和所学知识,你认为决定国家之间关系的核心要素是什么?除此之外还有哪些因素影响国家关系?(答两点)