阅读下文,回答问题。

秦腔吼起来

张格娟

在秦水岭村,方圆几百个村落,没有人不认识秦天奇的。

秦天奇,说白了也就是一个民间的戏子,一个走乡串户演皮影戏,吼秦腔的艺人。

说着说着,秦天奇也老了,还是先说秦天奇的女儿香伶吧。

那个严寒的冬天,天刚蒙蒙亮,16岁的香伶就开始在院子里偷偷练功了。正练到火候时,西屋里传来了老爹急促的咳嗽声,她翻身跃起,急步跑到父亲炕头前。她不想让父亲知道自己在偷偷地练习秦腔。

秦天奇看到女儿绯红的小脸,喘着粗气问道:“香伶啊……你,你这么早在院子中踢踢踏踏做什么呢?”

香伶躲闪着父亲的目光说:“爹,我在侍弄花草呢。”老爹爱怜地拉过香伶的手说:“闺女啊,怨老爹没本事,唱了一辈子秦腔,演了一辈子戏,到头来仍然是一个高级叫花子。去学一门手艺,千万别学你爹去演戏啊!”香伶流着眼泪没有言语。

说句掏心窝子的话,爹演了一辈子秦腔皮影,日子却过得相当凄苦。直落到如今病入膏肓了,也没钱医治。当年,爹的皮影戏班,吼着秦腔辗转南北,曾经名噪一时,威震八方啊。

可是,香伶两岁时,娘受不了日子的清苦,扔下香伶和吼秦腔的爹,跟一个南方养蜂人走了。

自从娘走后,慢慢长大了的香伶,几次三番的让爹教自己唱戏,爹都不肯。爹说了,闺女,爹吼秦腔已经走火入魔了,不能再让你受这份罪了,干点别的吧。

香伶没有听爹的话。爹在演戏时,香伶就趴在后台看,她好像从小就有演戏的天分和灵气。一样的台词,刚学戏的演员都要十遍八遍地记,香伶却能脱口而出。她总是趁爹不注意时学习,一招一式,蛮有大将风味。

爹临走前,眼睛仍然盯着炕头的两只大箱子,那里面是爹的全部家当——皮影人。爹说了,将它捐赠给县文化馆吧。爹一辈子都生活在民间,捐了,爹也心安了。

爹走后,香伶将两只大箱子送到县文化馆。文化馆的老师怜惜地说:“闺女,秦老前辈是我们秦腔艺术界的一朵奇葩,他临走时,还有什么要求吗?有什么要求,你尽管提,我们一定满足你。”

香伶说:“我只有一个愿望,我想进县剧团吼秦腔。”

老师面露难色地说:“闺女,秦腔艺人的路艰辛啊。”

香伶斩钉截铁地回答:“再难我也要走,我爹走了一辈子,我也要继续走下去,我忘不了爹临走前望着箱子不忍的眼神。”

老师说:“那明天来团里考核吧。”

考核中,在场的秦腔界老艺术家们都认为,这个小巧玲珑的姑娘,准是“闺阁旦”的好角儿。谁知,灵秀的香伶一声大吼,“王朝马汉喊一声,包相爷手下不留情……”高亢激越的唱腔,吼得地动山摇。台下的评委们个个惊呆了,大家都拍手叫绝。这样,香伶的吼秦腔生涯便拉开了序幕。

生活中的香伶,总是生活在戏中,有时候她自己也搞不明白,是自己在台上演绎生活呢,还是在生活中将戏剧演绎呢。

女儿生下来刚三天,香伶就开始在家中吼秦腔了。

穿起了黑蟒袍,戴起了长须,将一个黑脸包公演绎得栩栩如生,活灵活现。在台上激情洋溢的香伶,做梦也没有想到,回到家时,老公却和别人在家谈一场交易。

香伶发怒了,几次三番劝老公,可老公非但没有听她的,却痛骂她穷戏子。香伶没有言语,她清楚,生活中的她只有走进戏里,她才能忘却诸多的不快乐。

如今,这种不快乐已经像毒蛇一样吞噬着她的心。她不能容忍剧里剧外自己的双重性格,她在矛盾中犹豫徘徊着。

一向将包公演得活灵活现的她,突然间却像一把断了弦的二胡,发出了呜呜的声音。一上台,香伶脑海里总是出现老公那副将那笔希望工程款装进自己口袋的贪婪的面孔。

她演砸了,台下一片喝倒彩的声音。从此,香伶拒绝饰演包公,她觉得自己不配。

香伶做了生活中的包拯。她一纸诉状,将老公送入了监狱。香伶又何尝不知道,将老公送进监狱,意味着她和女儿就要受苦。可她必须这样做,她要让戏中的她和戏外的她融为一体。她不后悔自己的选择。

重新上台后的香伶,奇迹般地又开始演包公了,而且比以前演得更形象、生动。

夜深人静时,香伶望着灯光下酣睡的女儿,她轻轻地说,女儿啊,长大了当一个好妻子吧,别再像娘一样吼秦腔了,娘已经离不开秦腔了。

可她又怎么能知道,女儿会不会是另外一个自己呢?

1.小说题目“秦腔吼起来”中的“吼”有什么深刻含义?请结合全文简要分析。

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2.香伶爹去世前,眼睛仍盯着炕头的两只大箱子。这个细节表现了人物怎样的心理?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3.参加剧团考核时,为什么香伶的“一声大吼”使评委惊呆了?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4.“闺女,秦腔艺人的路艰辛啊。”这句话起到了什么作用?请简要分析。

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5.仔细阅读小说的结尾,回答问题。

(1)“另外一个自己”是什么样的?请简要概括。

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(2)你认为香伶的女儿会不会成为“另外一个自己”?请结合小说内容,说说你的观点和理由。

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

阅读下面材料,完成下列各题。

“走两步”,认出你

影片《碟中谍5》中有一个场景引起了人们对步态识别技术的关注,戴着面罩的间谍在安保系统的最后一道防线现形了,原来是他的步伐“出卖”了他。知道吗,影片中的步态识别技术如今已走进了现实。

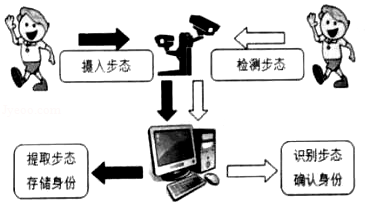

在生物识别技术领域,目标的有效识别距离以步态识别技术最远,可达50米。“步态识别技术”中的“步态”不仅包括体型特征,如高矮、胖瘦等,还包括运动特征,如运动方式、姿态等。

在“走两步”的背后是强大的自动步态识别系统,主要包括监控摄像机、计算机以及步态视频序列处理与识别软件,而建立步态数据库也是非常关键性的工作。这一系统在识别身份的功能基础上,能够存储和跟踪个人信息,关注个人健康发展,在运动员精准训练、疾病筛查、智能家居方面能发挥重要的作用。

炫酷新装备

心情杯 这款智能水杯,杯身颜色可以根据你正在经历的事情、你的心情而变化。例如,你支持的球队进球时,水杯内置的LED灯会立刻呈现蓝色,似乎它也在跟你一起为球队助威。

“小纽扣”这款高清智能摄像机外形像纽扣,能通过语音、面部和步态识别,锁定你的拍摄对象,自动选择、录制最精彩的瞬间,并将其编辑成可共享的短视频。

爱牙仪 它是一款智能口腔自测仪,让你的口腔环境清晰可见,还能通过精准定位牙菌斑,准确检出蛀牙、牙周炎等口腔疾病的早期症状,有效预防、诊断各种口腔疾病。

触感屏 这是模拟实物触感的屏幕。当手指在鱼的图象上移动,能充分感受到鱼鳞特有的质感。若是将手指移动到鱼眼位置,你会发现手指的滑动没有丝毫阻力,就好像拨弄一颗小珠子。

“大白”它是一种智能机器人。只要说出“大白”的名字就可以将其唤醒,进而完成你的各项指令。它可以陪着你出去或者在家玩耍,解答你天文、地理等方面的问题,还能预报天气状况,播放投影电影,甚至可以跟你聊天。

砰!音乐来了!

语音识别技术主要解决30厘米到5米范围的语音交互问题,它的代表产品就是智能音箱。让音箱听懂你的语言,需要解决三个核心问题:听见、听准和听懂。从技术角度来看,就是拾音、读音和解音三个关键技术环节。拾音是最为基础的环节,必须保证音箱听见你的声音;读音是将符合要求的声音转换成文字;解音则是识别人类的指令甚至情感。距离音箱3米内,你只有使用普通话发出“播放‘歌手+歌名’”的明确指令,音箱才会精准播放歌曲。如说“播放周杰伦的《青花瓷》”,这首歌浓郁的中国风就会扑面而来。当距离超出5米,识别率就会下降甚至接收不到指令。

在音乐方面,人工智能还有更广泛的应用。如在音乐订制网站,你可以根据所选择的主题、乐器、节奏、氛围和时长等多个元素订制乐曲。当按下“渲染”键后,砰!乐曲就诞生了!人工智能软件不仅完成了谱曲,同时也负责演奏和混音工作。

(根据《大众科学》《今日科技》《环球科学》等期刊资料编辑)

轩轩是科技馆的志愿者,小可在她那里看见了以上有趣的资料,对科技馆很好奇,轩轩便带她去玩。

(1)根据情境完成题目。

①输入个人相关信息后,小可开始体验馆内种种新奇的科技产品,她做不到的一项是

A.戴上面具,穿上轩轩的外套,步态识别系统仍然准确地“认出”了自己。

B.用智能口腔自测仪轻松检测出蛀牙等早期症状,提醒自己注意保护牙齿。

C.看到触感屏上鱼的图象,用手指轻轻地滑过,就像真的触摸到鱼鳞一般。

D.对着智能音箱说:“来一首周杰伦的中国风!”音箱就播放出《青花瓷》。

②轩轩带小可走向一扇神奇的门,隔着约十米远,轩轩说:“芝麻开门!”门开了。这里发挥作用的是步态识别技术还是语音识别技术呢?请作出判断,并介绍其工作原理。

(2)小可是个球迷,她想去看世界杯决赛。在科技馆这么多智能产品中,她想携带两件。如果你是轩轩,会推荐哪两件?为什么?

(3)轩轩播放了一首动听的乐曲,她说这是自己的作品,是送给小可的礼物。之前,她在音乐订制网站的主题栏选择了“友谊”,乐器栏选择了“长笛”,节奏栏选择了“舒缓”……按下渲染”键,乐曲就诞生了。小可感谢之余,产生了疑惑:这个作品是轩轩的原创吗?请谈谈你的看法。

阅读下面文章,完成下列各题。

儿歌

邓云乡

古人说:“千秋万岁名,不如少年乐。”也还记得袁子才的一句名诗:“不羡神仙羡少年。”这都是至理名言。别的不用多说,在北京的夏日,看着听着娃娃们唱歌,就使人感到有说不清的乐趣。

为什么说夏天呢?因为五月端午之后,天气渐热,万物生发,人们都换上夏衣,男孩子小褂、汗背心、短裤,小姑娘也是花小褂或者花裙子。孩子们都在户外玩,有趣的事情多了,所以夏天的儿歌也特别有情趣。

(甲)夏天天热,阴晴不定,片云可以致雨,用不着等什么“油然作云,沛然作雨”,头顶上一片黑云,西北风一卷,“噼里啪啦”就下起来了。小孩们欢喜地在小院中乱跑,大人在屋里、廊子上还喊不应。这时就会有一首动听的儿歌:

大头,大头,下雨不愁,人家有伞,我有大头!

反复地唱,欢蹦乱跳,十分顽皮。

(乙)夏天雷阵雨来了,又是风,又是雨,小小的三合院、四合院似乎都是一个避风港,每间屋子似乎是一条小木船,在风浪中震撼着。母亲抱着被子,从窗眼里望着外面的雨,唱着儿歌道:

风来了,雨末了,老和尚背着鼓来了。

至于为什么是“老和尚背着鼓来了”,却没有人注意,只是这样说。后来看到老先生们写的儿歌的书,说是“背着谷来了”,这可能是南方的说法,而北方仍然是读“鼓”的。难道说北京夏天的儿歌只是这两个吗?不然,北京夏天还有一个最美的儿歌,那是其他任何地方也没有的。

(丙)几场好雨过后,小小的四合院中,都是花花草草,绿油油的、香喷喷的、湿漉漉的。在当院荷花缸、大水缸外面,在各屋的马头墙角上,在大树的根部……都有小小的蜗牛翘着两只小小的肉角在爬行。这个背着半透明躯壳的小动物,永远不会担心没有房子住,或为分不到房子、交不出房租而发愁,它永远是那样善良而悠闲地、像诗人散步般的爬行着。北京话很奇怪,因为没有水牛,所以语言中没有“水牛”的词汇,却把蜗牛叫“水牛儿”,一个庞然大物,一个小不点,写出来两个字完全一样,这不要说外国人翻译起来容易弄错,就是外地人听到恐怕也会弄不清楚。它是孩子们最好的朋友,孩子们把它轻轻地拿在手中,几个小脑袋凑在一起,盼望着它的触角快点伸出来,抑扬而深情地唱道:

水牛儿﹣﹣水牛儿,先出犄角后出头儿噢!你爹你妈,给你买烧羊肉吃噢﹣﹣

妙就妙在似通非通之间。

我在北京做小学生的时候,已过了玩水牛儿的年龄了,但我听惯了妹妹们和同院小孩玩的时候的歌唱声,我多么爱听这首美妙的儿歌啊!

(选自《燕京乡土记》,邓云乡著,中华书局2015年6月版,有删改)

(1)文中描写了三个唱儿歌的场景,分别是:片云致雨,孩子们欢喜地唱儿歌; ; 。

(2)文末说:“我多么爱听这首美妙的儿歌啊!”这句话表达了“我”哪些情感?

(3)分别说说文中三处画线句的语言特色及作用。

(甲)

(乙)

(丙)

阅读下面的文章,完成下列各题。

你要做什么呢

王安忆

①在我学琴的时候,一个唱歌的朋友带我去见一个拉琴的朋友。路上,他告诉我,那朋友琴拉得很漂亮,因为成分不好,屡次上调不成,投考文工团也终因政审不合格而不成。

②真倒霉啊!我叹息。此时,我亦在农村,亦在投考文工团。成分尚说得过去,问题则是业务能否及格了。

③我懵里懵懂地跟着唱歌的朋友拐进一条弄堂,走上一弯木楼梯,来到他家。他引我们走进一间亭子间,让我拉琴给他听。他很认真地看着我拉琴,听我拉完一支曲子,给我讲了些什么。讲的什么我全忘了。

④后来,他拉给我看,拉得很认真,拉完一支曲子,又给我讲了些什么。讲的什么,我也全忘了。

⑤最后,他帮助我处理了两支曲子,以应付招考。他讲了许多,我都记不得了。

⑥“每天练四个小时才好。”他对我说﹣﹣这个,我记得的,他正伏在桌上帮我修改谱子。我不响。停了一会,我说:“我并不喜欢拉琴。”“那么,你喜欢做什么呢?”他回过头来看了我一眼,微笑着说,“你要做什么呢?”我不响。过后,我们告别了,走下了木楼梯。

⑦那样的年龄,莫名其妙地有着一肚子莫名其妙的情感,找不到出口,也是难受的事。于是,便写一些见不得人的诗,写一只娃娃,写隔壁的男孩子……一切都写尽写完了,却还要写。实在没什么可写的了,忽然想起了那个人的那一句话:

⑧“你要做什么呢!”

⑨很多日子过去了,很多悲欢成了往事。终于考上了文工团,自己明白不是拉琴的料,又不知自己究竟是做什么的料。无聊的时候,东想西想,偶尔会想起这个人,他微笑着对我说:

⑩“你要做什么呢?”

⑪后来,不知不觉地写起小说,被叫做“作家”。深感终于找到了与之合适的事情,终于有些事情可以做做。每日早起晚睡,煞有介事地写来写去,写完许多白纸和墨水。忙得很欢,心中不再有空处去乱拽情感来排解了。倒是充实。

⑫然而,眼看着偌多的劳动者为社会创造切实可见的物质财富,科学家实践着新的技木革命,运动员赢得锃亮的金牌,让全世界抬头仰望五星红旗升起……看到自己忙来忙去为了一张白纸,真觉得空洞得可以,不着天又不着地。忽又茫然起来,想洗手不干。胡思乱想起来,有时候又会想起那位萍水相逢的朋友,他微笑着转过头对我说:

⑬“你要做什么呢?”

⑭是呀,我要做什么呢?一个人总必须要做点什么,否则就更加空洞了。也只有这样了。只有这样做下去,既然一个人总要做点什么。不做什么,会平添烦恼。无事生非嘛!

⑮多少悲欢变成往事,往事又过去。淡了的淡了,忘了的忘了,不愿想的就不去想,不愿忘的就写下来。可是有一种东西是你没想而又没忘的,它像是被记忆的筛子误留下的一颗小小的微粒,躲在记忆的角落。

⑯我再记不起那是一条什么马路,一弯什么样的楼梯,一间什么样的亭子间。我不知道他叫什么名字,在哪里工作,现在怎样,还好吗?我只记得他对我说过这样一句话:

⑰“你要做什么呢?”

⑱是啊。我要做什么呢?我总要做点什么吧!

(选自《广州日报》2017年6月1日,有删改)

(1)“你要做什么呢”在文章中反复出现,请从结构上分析其作用。

(2)阅读第⑦段中画横线的句子,按要求回答问题。

那样的年龄,莫名其妙地有着一肚子莫名其妙的情感,找不到出口,也是难受的事。于是,使写一些见不得人的诗,写一只娃娃,写隔壁的男孩子……

①“莫名其妙”在一个句子中出现两次,请分析妙处。

②“写一些见不得人的诗”,如何理解“见不得人”?

(3)文中一再写到拉琴的朋友教给我的一些技巧,我都“忘了”“记不得了”,这样写有什么用意?

(4)关于写小说这件事,文章⑪⑫两段有看似矛盾的描述,请结合加点词语谈谈作者产生不同感受的原因。

(5)“你要做什么呢?”作者不断问自己,也在问每一个读者,结合文章和自己的生活,说说你从中悟到了什么?

阅读下面的文章,完成下列各题。

用文化滋养时代的心灵

李洪兴

①2018年的第一天,不少人走进国家图书馆,一睹《四库全书》真容。参观之余,领一页字帖,坐在展厅里一笔一画地抄写书中内容。文化的书函,在这样一次“观四库、抄经典”的读者体验活动中被打开。

②读者、观众与经典的距离,已经越来越近。故宫打开《千里江山图》卷轴,中国美术馆展示徐悲鸿的“奔马”与“战马”……在不同场地、以适宜的方式择精品而展,成了打开文化的一种共同选择。人们在“拈花”之间,感受到穿越千年、跨越万里的经典散发出文化的沁人芳香。

③藏,是为了存,也是为了传。这个传,不仅是传诸后世,也是传诸众人。无论是历史文物还是经典文本,最珍贵的莫过于其历史与文化价值,倘若不能被更多人欣赏、研究、传承,也就很难实现“价值外溢”,更谈不上价值增值。

④当前,我们的文化视野不断打开,但文物的“开放度”依旧有待提升。有的场所作为历史遗迹,长期以“保护”的名义被“铁将军”把门;有的文物,被一些单位藏着掖着,生怕失去了研究的“首发权”。开放的文化有着更大辐射力,就像故宫博物院,开放区域越来越大,展出文物越来越多,文创形式也越来越丰富。从“馆舍天地”走向“大千世界”,才能涵养出真正的文化自信。

⑤面对文明的瑰宝、文化的结晶,人们会有一种与时间对话、与历史握手的感受。让现代人有更多机会近距离接触、感受这些文明的宝藏,有利于形成自己的文化观念、审美趣味,有利于滋养时代的心灵。这又何尝不是美好生活、全面发展所需?只有真正推开文化的大门,让更多的人走进去,才能在新时代实现“美美与共”。

(选自《人民日报》2018年1月16日,有删改)

(1)请简要概述第④段的论述层次。

(2)第②段用了什么论证方法?有何作用?

(3)请结合全文,阐释最后一段中“美美与共”的内涵。

阅读下面文章,完成下列各题。

老圣人

赵长春

①袁店河有个说法:人读书多了,读得出不来了,就叫“圣人”。这个说法有点讽刺和嘲弄。

②老圣人也被称作“圣人”,当年,他被唤作“圣人”,原因不得而知。现在老了就加了个定语,“老圣人”。

③老圣人做的事情有些不同于他人。就拿春分这一天来说,他要把村里的小孩子们召集起来,在村中老槐树下的大碾盘上,立蛋。

④立蛋,就是春分这一天,将鸡蛋立起来。老圣人先示范,轻手撮一鸡蛋,竖在平展的碾盘上,屏息,慢慢松开,鸡蛋就立起来了!然后,他给孩子们分鸡蛋,一人两枚,围绕碾盘,看谁先立起来,发奖。

⑤这个时候,是村子里春节过后的又一次小热闹。不过,大人们不多,年轻人更少,这时候,老圣人看着孩子们,一脸的笑。

⑥人们说:“这有啥意思?自己买鸡蛋,再买些铅笔、写字本文具盒……”老圣人说:“这很有意思。就拿春分立蛋来说,是老祖宗们四千多年前就玩的游戏,一辈辈、一代代,传到现在了,会玩的人少了,人家外国反而玩疯……”老圣人说:“一年之计在于春,让孩子们立鸡蛋,心静一下,比玩游戏好。”

⑦说话间,已经有好几个孩子将鸡蛋立起来了。孩子们很开心地围拢着老圣人,听他讲春分,讲节气,讲碾盘的故事。

⑧碾盘也有故事,碾盘很老了,村里人用了好多年,如同村口的老井。现在,条件好了,人们不用碾盘了,包括石磙,还有老井。老井早就被填埋了,一些石磨、石磙,还有马槽,莫名其妙地消失了。后来,人们才知道,被人偷跑了,卖到城里了……老圣人就操心老槐树下的大碾盘。有个夜晚,老圣人突然喊了起来,就在老槐树下。原来,那些人又来偷了!

⑨老圣人说,每个人都有故事,每个村子都有历史,每一家都是传奇。这老碾盘,每家的祖辈都吃过它碾出的面、小米、苞谷……他说的故事,有个后来上了大学的孩子写了出来,写进了他的书里。老圣人保护老碾盘,差点儿拼了老命。

⑩春节,村上的人多了起来,都从外面回来过年,掂了年货去看老圣人。他说:“别看我,看看咱们的老槐树、老碾盘。”老槐树、老碾盘,就成了村子一景。

⑪还有,与别的村子相比,村上喝酒、赌博的人少,打骂老人的事基本没有,这也与老圣人有关。他喜欢管闲事,不怕人家烦。他说:“人都光想着赚钱了,不行,还得讲老理,这就是仁、义、礼、智、信。这些老理,是几千年的好传统,不能丢。丢了,就丢了脸面。”

⑫想一想,对,就是当年孔圣人周游列国时说的,提倡的。

⑬老圣人有一方墨,古墨,好多年了,油亮,沁香。他有个治疗小孩子感冒、头痛的验方,就是点燃油松枝,烘烤古墨,然后按摩孩子的额头。古墨微软,香香的透出凉意,有股幽幽的药味。几声喷嚏,打个冷战,小孩子就好了!他还治疗痄腮,研墨,毛笔蘸汁涂抹腮边,一圈一圈,如此两三天,就好了!

⑭老圣人说:“古人凭心,诚信为本。墨也讲究,内有冰片、麝香、牛黄等,为的是读书人安心、静心。学须静也,静须学也。可惜,好多人做不到了。”

⑮老圣人九十多岁了,身体很好。他习惯饭前喝水,小半碗白开水。有记者采访,问这是不是他的长生之道。他说:“哪里呀,儿时家贫,每当吃饭,父母先让孩子们喝水,喝完检查,如果碗里控出来水,就少给饭……”说着,老眼泛出泪花,又笑道:“现在多好,吃啥喝啥,都有!”

⑯老圣人大名叫王恒骧,袁店河畔人。

⑰叫他“老圣人”,我觉得有些委屈了他,在袁店河的语境里。

⑱不过,“圣人”的真正意思是很有讲究的。在袁店河,也只有他能配上这个称呼。

⑲现在,读书的人少了,越来越少,谁还能再被称为“圣人”呢?

(原载《百花园》2017年2期)

(1)请用简洁的语言概括“老圣人”做了哪些“不同于他人”的事。

(2)品味第⑤段画线句,展开合理想象,将“老圣人”此刻的心理描写出来。(60字以内)

(3)说说第⑬段两处加点的“就好了”有何表达效果。

(4)联系全文回答,“我”为什么觉得在袁店河的语境里,叫他“老圣人”有些委屈了他?

(5)文中多次出现“老碾盘”,请探究其作用。