政治文明是人类进步的主要内容之一。

张治平在《关于分权与制衡问题的探讨》一书中谈到:中国古代的分权主要以君权与相权,决策权、执行权与监督权的划分为表现形式。……伯利克里时代的城邦政治制度和国家权力系统,已具备了近代国家所具有的行政、司法、监督等国家职能,并开始向分权的方向过渡。

(1)根据材料和所学,说明古代雅典与古代中国设置“分权”的本质区别。

1796年9月华盛顿发表了著名的《告别演说》,其中说到:“我们政府体制的基础,乃是人民有权制定和变更他们政府的宪法。可是宪法在经全民采取明确和正式的行动加以修改以前,任何人对之都负有神圣的义务。”

(2)依据上述材料概括美国政体的特点,结合所学分析该特点产生的主要原因。(6分)

| 宪法的演变 |

主要内容 |

| 1954年宪法 |

国家的一切权力属于人民,公民在法律上一律平等 |

| 1975年宪法 |

取消了“公民在法律上一律平等”的原则;使公民的权利和自由的范围比过去狭小;国家依照法律在一定时期内剥夺地主、富农、反动资本家和其他坏分子的政治权利。 |

| 1982年宪法 |

加强民主与法制,保障公民的基本权利和自由。任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。国家维护社会主义法制的统一和尊严。 |

| 1999年修订 |

中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。 |

(3)依据材料,谈谈你对我国宪法演变进程的认识。

随着中国古代社会的发展,选拔人才的制度也不断地变化,以适应社会和统治者的需要。

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一西周各级贵族不仅世袭所占有的土地和人口,而且还世袭其职务和待遇。

——岳麓版教材《政治文明历程》

材料二随着社会的发展,血缘关系的松弛,宗法制遭到破坏,以之为基础建立的分封制也很难继续存在下去了。战国时期已经开始用立军功便授官爵的制度替代西周以来的人才选拔制度,秦和汉初基本沿袭。

——岳麓版教材《政治文明历程》

材料三汉代以察举为主的选官制度,实现了由夺天下到治天下的转变,解决了战国以来军功爵制和养士制不适应治理国家的问题……而且以儒家思想理论统一了官吏的价值标准,造就了一批以文人为主的职业官吏,适应了和平年代治理中央集权统一国家的需要。

——岳麓版《政治文明历程》教师教学用书

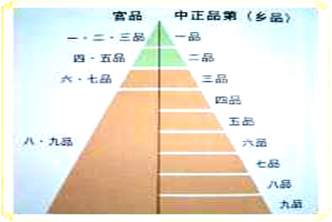

材料四东汉末年开始,朝廷采用由地方名人将本地士人按才能分别评定为九等(品)、朝廷再按等(品)任命的人才选拔制度。但这一制度逐渐出现很多弊端……出现“累世公卿”的现象。魏晋南北朝时期,家世门第的高低日益成为选官的标准。

——岳麓版《政治文明历程》教材

材料五隋朝建立以后,面对衰败的士族,改变仅仅体现士族利益的选官制度就提上了日程。……隋朝首先开创了通过文化水平考试选拔人才的制度,这一制度为唐朝所继承和完善。

科举制度……对维护政治和社会的稳定起了相当大的作用,成为一种相对公平的人才选拔制度……成功地笼络、控制读书人,有利于巩固统治……为官僚队伍提供了相对来说素质较高的人才。历代名臣能相、国家栋梁之中,进士出身的占了绝大多数。

——岳麓版《政治文明历程》教师教学用书

问题:

(1)材料一中“不仅世袭所占有的土地和人口,而且还世袭其职务和待遇”指的是中国古代那种人才选拔制度?

(2)根据材料二,导致战国时期军功爵制度取代西周人才选拔制度的原因有哪些?

(3)根据材料三和所学知识,指出汉代为什么会出现选官制度的变化?察举制度容易产生哪些弊端?

(4)根据材料四和材料五,指出隋唐创立科举制度的原因和科举制度的积极作用。

(5)综合上述材料,请你概括中国古代选拔官员的标准有什么变化?

阅读下列材料:

材料一不结盟国家的国家元首或政府首脑注意到,在从以霸权为基础的旧秩序向以各国合作以及建立在自由、平等和促进繁荣的社会正义之上的新秩序的过渡中,存在着导向世界的冲突和危机……要根本消除冲突的根源,就要消除一切表现形式的殖民主义并且在世界上实行和平共处的政策……现有的军事集团正在发展成为越来越强大的军事、经济和政治集团,根据逻辑和它们相互关系的性质来看,必然不时引起国际关系恶化。“冷战”和它会变成真正的战争的经常性的严重危险,已经成为国际关系中存在的局势的一部分。与会国并不认为这种不同会构成对稳定和平的不可克服的障碍,只要排除掉对其他国家人民的统治和对他们的内部发展进行干涉的深度……在这种情况下,和平共处的原则,是代替“冷战”和不可能发生的全面核灾祸的唯一的办法。

——《不结盟国家的国家元首或政府首脑会议宣言》

材料二中国的革命正是由这样两种梦想推动着:一是爱国主义者想看到一个新中国傲立于世界民族之林;二是提高处于社会底层的农民的地位,消除古代旧有的阶级的社会差别。——据(美)费正清《观察中国》

材料三“欧洲的统一不会在一夜之间实现,也不会仅仅靠一项计划来完成。它将通过一系列具体的成就而进行,首先要做的就是取得一个实际的联合。……建立共同的经济制度所依赖的那种利益之间的融合……可以成为一种催化剂,促使因粗暴的分割而长期敌对的国家,相互形成一个更大和更牢固的社会。”

——《欧洲一体化理论与历史文献选读》之《舒曼计划》

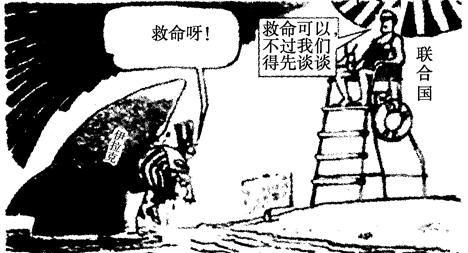

材料四观察下面一幅漫画:《联合国——美国:不听话的后果》

(漫画说明:警告牌:小心鲨鱼,别怪我们没有警告过你!美国:救命啊!联合国:救命可以,不过我们得先谈谈。)——原载美国《环球时报》2003年9月26日

(1)概括材料一宣言提出的主要观点。

(2)作为发展中的中国为实现材料二提到的“傲立于世界民族之林”这一梦想,中国近代各革命阶级做出了哪些努力?(3分,每个阶级的努力各列一项)自1949年以来,中国参加了哪些国际组织,见证了“新中国傲立于世界民族之林”?(4分,要求列举出四个国际组织)

(3)为提高农民地位,中国近、现代各阶级揣摩了哪些纲领和政策?

(4)依据材料三结合所学知识,指出第二次世界大战后至今,欧洲在实现统一的目标方面取得了哪些具体的成就?

(5)依据上述材料并结合所学知识,分析21世纪世界形势的关系。

社会组织方式的演进,是人类政治文明史的主要内容。阅读材料,结合所学知识,回答下列问题。

材料一“中国自秦以来二千年,皆专制黑暗政体之历史也”……或告之曰:“我中国自秦以来二千年,皆封建社会之历史耳,虽至今犹然,一切病痛尽在是矣。”

——据钱穆《国史大纲》整理

材料二:公元前6世纪,梭伦对国家政权机构进行了改革,使公民大会成为国家最高权力机关,负责审议并决定一切国家大事。所有合法公民均有参与权、知情权、发言权、选举权和被选举权。

材料三:我们的制度是别人的模范,而不是我们模仿任何其他人的。我们的制度之所以被称为民主政治,因为政权是在全体公民的手中,而不是在少数人手中。解决私人争执的时候,每个人在法律上是平等的;让一个人负担公职优先于他人的时候,所考虑的不是某一个特殊阶级的成员,而是他们所具有的真正才能。任何人,只要他能够对国家有所贡献,绝不会因为贫穷而在政治上湮没无闻。

——(古希腊)伯里克利《在阵亡将士国葬典礼上的演说》

材料四:1954年《中华人民共和国宪法》规定:中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和各级人民政府。各级人民代表大会由普选产生……

材料五:1954年成立的中央人民政府委员会和国务院领导人构成表(单位:人)

| 职务 |

中央人民政府委员会 |

国务院 |

||||

| 党派 |

主席 |

副主席 |

委员 |

总理 |

副总理 |

国务委员 |

| 共产党 |

1 |

3 |

29 |

1 |

2 |

6 |

| 民主党及无党派人士 |

0 |

3 |

27 |

0 |

2 |

6 |

材料六:“光荣革命”后的国王仍掌控行政大权,议会成为完全主宰尚需时日。1690年3-4月,英国议会《财政法案》将“国王靠自己生活”转变为“国王靠议会生活”;1701年颁布的《王位继承法》旨在通过规定王位继承问题,实现议会对王权的控制。1714年,乔治一世即位,因不通英语,逐渐不出席内阁会议。1721年,下院多数党辉格党领袖、内阁首席大臣兼财政大臣沃波尔取代国王成为内阁首脑。1742年,沃波尔因失去议会的支持而辞职,他这一行为开创了内阁得不到议会信任时必须辞职的先例。1784年小皮特首相遭到下院议会反对时,提请国王解散下院,提前大选,获胜后仍继续任职。他的做法也成为惯例。这样,随着议会、内阁的职能和制度进一步完善,内阁责任制最后形成。经过一个多世纪的变革,国王的行政权力被剥夺净尽,成为“统而不治”的“虚君”议会君主制逐渐形成。——摘自《英国政治制度史》

材料七:第一条:第一款本宪法所制定的立法权,属合众国国会,国会由一个参议院和一个众议院组成。……第二条:第一款行政权力赋予总统,总统任期四年……第三条:第一款合众国的司法权属于一个最高法院以及由国会随时下令设立的低级法院,最高法院和低级法院,如果尽忠职守,应继续任职……。——美国《1787年宪法

(1)依据材料一,归纳作者对君主专制的中央集权制度的认识。

(2)据材料分析,在伯里克利看来,雅典民主政治有何显著特点?(4分)

(3)据材料四、五,指出新中国民主政治的基本内容。(2分)

(4)结合材料二与材料五和所学知识,简要比较新中国人民代表大会与雅典公民大会的异同。(4分)

(5)欧美多数国家的政治体制都贯彻中央集权原则,但为避免权力的过于集中导致专制又采取了一些分权的措施。结合材料一、二和所学知识简要说明英美两国分别是如何贯彻中央集权原则,又避免了专制的?

(6)根据上述材料及所学知识,简述你对中国和西方政治制度演变的主要认识。

人们认为,思想是地球上最美丽的花朵。一个拥有伟大思想的民族,才能拥有不断前进的动力。阅读下列材料并回答问题。

材料一:孙中山手书

图1图2

材料二:全国都堆满了干柴,很快就会燃烧成烈火。……我所说的中国革命高潮快要到来,决不是如有些人所谓“有到来之可能”那样完全没有行动意义的、可望而不可及的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船;它是立于高山之颠远看东方正是光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日;它是躁动于母腹之中的快要成熟了的一个婴儿。

——毛泽东《星星之火,可以燎原》

材料三:

1982年,邓小平在中共十二大上 1992年初,邓小平在南方谈话

材料四:2010年9月16日,第五届亚太经合组织人力资源开发部长级会议在北京人民大会堂举行,胡锦涛出席开幕式并并在致辞中强调,“实现包容性增长,根本目的是让经济全球化和经济发展成果惠及所有国家和地区、惠及所有人群,在可持续发展中实现经济社会协调发展。我们应该坚持发展经济,着力转变经济发展方式,提高经济发展质量,增加社会财富,不断为全体人民逐步过上富裕生活创造物质基础;坚持社会公平正义,着力促进人人平等获得发展机会,不断消除人民参与经济发展、分享经济发展成果方面的障碍;坚持以人为本,着力保障和改善民生,努力做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。”

——胡锦涛《深化交流合作 实现包容性增长》

请回答:

(1)依据材料一图2指出,20世纪初孙中山提出了什么重要思想?这一思想的提出和发展分别对中国革命运动的发展有什么历史作用?

(2)材料二出现的历史背景是什么?为了推动“中国革命”,毛泽东在井冈山时期提出了什么革命理论?

(3)结合所学知识,你认为邓小平理论和毛泽东思想有什么相同点? 1992年邓小平“南方谈话”起到了什么作用?

(4)材料四中“包容性增长”这个概念是对哪一个理论的进一步延伸与深化?这个理论的核心是什么?

阅读材料,回答问题。

材料一 :夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……眷夏夫出于南亩,秋冬女练[于]布帛,则民不困。

——《尉缭子·治本》

材料二:今日宜日鉴诸国,以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术,不更善之善者哉。

—— 冯桂芬《校邠庐抗议·采西学议》

材料三:康有为揭起孔子和经学的旗帜,并借用西学对其进行改造,从而把孔子塑造成君主立宪政体的缔造者,把经典改造 成君主立宪政体理论的载体。康有为之所以能这样做,与经学与时俱进的特征、自身学贯中西的知识储备以及现实社会的需要有很大关系。康氏所为,开援西入儒之先河,促进了思想的解放,对构建当代新文化也具有借鉴意义。

---《孔子研究》2003年 06期

材料四:鲁迅:“苟有阻碍这前途者,无论是古是今,是人是鬼,是《三坟》《五典》,百宋千元,天球河图,金人玉佛,祖传丸散,秘制膏丹,全都踏倒他。”

钱玄同:“将所有的古籍束之高阁,废除汉字,采用‘世界语’。”

陈独秀:“若是决计革新,一切都应该采用西洋的新法子,不必拿什么国粹、国情的话来捣乱。”

请回答:

(1)依据材料一,归纳中国古代小农经济的特点。指出与这种生产模式相适应的中国古代的主要政治制度和主流思想。(4分)

(2)材料二属于哪个派别的思想?请用一句话概括其思想主张。这种思想起到了什么作用?

(3)结合材料三和所学知识分析康有为为什么要利用传统儒家思想来宣传资产阶级政治学说?

(4)材料四表明鲁迅、钱玄同以及陈独秀的思想主张是什么?你有什么认识?