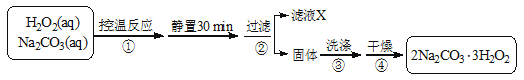

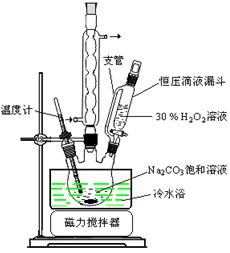

(14分)过碳酸钠(2Na2CO3·3H2O2)是一种集洗涤、漂白、杀菌于一体的氧系漂白剂。某兴趣小组制备过碳酸钠的实验方案和装置示意图如下:

已知:主反应:2Na2CO3 (aq) + 3H2O2 (aq)  2Na2CO3·3H2O2 (s) ΔH < 0

2Na2CO3·3H2O2 (s) ΔH < 0

副反应:2H2O2 = 2H2O + O2↑

50℃时2Na2CO3·3H2O2 (s) 开始分解

请回答下列问题:

(1)步骤①的关键是控制温度,原因是 , 其措施有_______、_________和_________。

(2)在滤液X中加入适量NaCl固体可析出过碳酸钠,原因是_________________。

(3)步骤③中选用无水乙醇洗涤产品的目的是 。

(4)下列物质中,会引起过碳酸钠失效的有 。

| A.NaHCO3 | B.MnO2 | C.Na2SiO3 | D.Na2SO3 |

(5)过碳酸钠产品中往往含有少量碳酸钠,可用重量法测定过碳酸钠的质量分数;其操作步骤:取样品溶解→加入BaCl2溶液→过滤→洗涤→干燥→称量。需要直接测定的物理量有: 样品的质量m1g、沉淀的质量m2g(用字母表示并注明其含义)。产品中过碳酸钠质量分数的表达式为: 。

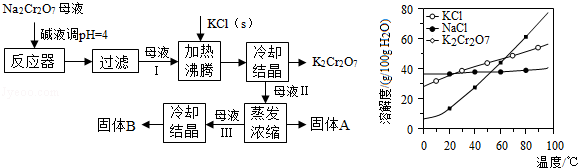

工业上用重铬酸钠(

)结晶后的母液(含少量杂质

)生产重铬酸钾(

),工艺流程及相关物质溶解度曲线如图:

(1)由

生产

的化学方程式为,通过冷却结晶析出大量

的原因是.

(2)向

母液中加碱液调

的目的是 .

(3)固体

主要为(填化学式),固体

主要为(填化学式).

(4)用热水洗涤固体

,回收的洗涤液转移到母液(填"Ⅰ""Ⅱ"或"Ⅲ")中,既能提高产率又可使能耗最低.

工业上常利用含硫废水生产

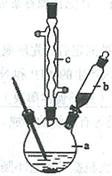

,实验室可用如下装置(略去部分加持仪器)模拟生成过程。

烧瓶

中发生反应如下:

(I)

(II)

(III)

(1)仪器组装完成后,关闭两端活塞,向装置

中的长颈漏斗内注入液体至形成一段液注,若,则整个装置气密性良好。装置

的作用是。装置

中为溶液。

(2)为提高产品纯度,应使烧瓶

中

和

恰好完全反应,则烧瓶

中

和

物质的量之比为。

(3)装置B的作用之一是观察

的生成速率,其中的液体最好选择。

a.蒸馏水 b.饱和

溶液

c.饱和

溶液 d.饱和

溶液

实验中,为使

缓慢进入烧瓶

,采用的操作是。已知反应(III)相对较慢,则烧瓶

中反应达到终点的现象是。反应后期可用酒精灯适当加热烧瓶

,实验室用酒精灯加热时必须使用石棉网的仪器含有。

a.烧杯 b.蒸发皿 c.试管 d.锥形瓶

(4)反应终止后,烧瓶

中的溶液经蒸发浓缩即可析出

,其中可能含有

、

等杂质。利用所给试剂设计实验,检测产品中是否存在

,简要说明实验操作,现象和结论:。

已知

遇酸易分解:

↓

↑

供选择的试剂:稀盐酸、稀硫酸、稀硝酸、

溶液、

溶液

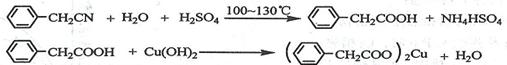

苯乙酸铜是合成优良催化剂、传感材料--纳米氧化铜的重要前驱体之一。下面是它的一种实验室合成路线:

制备苯乙酸的装置示意图如下(加热和夹持装置等略):

已知:苯乙酸的熔点为76.5 ℃,微溶于冷水,溶于乙醇。

回答下列问题:

(1)在250 mL三口瓶a中加入70 mL70%硫酸。配制此硫酸时,加入蒸馏水与浓硫酸的先后顺序是。

(2)将a中的溶液加热至100 ℃,缓缓滴加40 g苯乙腈到硫酸溶液中,然后升温至130 ℃继续反应。在装置中,仪器b的作用是;仪器c的名称是,其作用是。反应结束后加适量冷水,再分离出苯乙酸粗品。加入冷水的目的是。下列仪器中可用于分离苯乙酸粗品的是(填标号)。

A.分液漏斗 B.漏斗 C.烧杯 D.直形冷凝管 E.玻璃棒

(3)提纯粗苯乙酸的方法是,最终得到44 g纯品,则苯乙酸的产率是。

(4)用

和

溶液制备适量

沉淀,并多次用蒸馏水洗涤沉淀,判断沉淀洗干净的实验操作和现象是。

(5)将苯乙酸加人到乙醇与水的混合溶剂中,充分溶解后,加入

搅拌30min,过滤,滤液静置一段时间,析出苯乙酸铜晶体,混合溶剂中乙醇的作用是。

磷酸铁(

,难溶于水的米白色固体)可用于生成药物、食品添加剂和锂离子电池的正极材料,实验室可通过下列实验制备磷酸铁。

(1)称取一定量已除去油污的废铁屑,加入稍过量的稀硫酸,加热、搅拌,反应一段时间后过滤,反应加热的目的是。

(2)向滤液中加入一定量

氧化

。为确定加入

的量,需先用

标准溶液滴定滤液中的

,离子方程式如下:

①在向滴定管注入K2Cr2O7标准溶液前,滴定管需要检漏、和。

②若滴定x

滤液中的

,消耗a

标准溶液b

,则滤液中

=

③为使滤液中的

完全被

氧化,下列实验条件控制正确的是(填序号)。

| A. | 加入适当过量的 溶液 | B. | 缓慢滴加 溶液并搅拌 |

| C. | 加热,使反应在较高温度下进行 | D. | 用氨水调节 =7 |

(3)将一定量的 溶液(溶液显碱性)加入到含有 的溶液中,搅拌、过滤、洗涤、干燥得到 。若反应得到的 固体呈棕黄色,则磷酸铁中混有的杂质可能为。

实验室从含碘废液(除

外,含有

、

、

等)中回收碘,其实验过程如下:

(1)向含碘废液中加入稍过量的

溶液,将废液中的

还原为

,其离子方程式为;该操作将

还原为

的目的是。

(2)操作X的名称为。

(3)氧化时,在三颈烧瓶中将含

的水溶液用盐酸调至pH约为2,缓慢通入

,在400C左右反应(实验装置如图所示)。实验控制在较低温度下进行的原因是;锥形瓶里盛放的溶液为。

(4)已知: 某含碘废水(pH约为8)中一定存在 ,可能存在 、 中的一种或两种。请补充完整检验含碘废水中是否含有 、 的实验方案:取适量含碘废水用 多次萃取、分液,直到水层用淀粉溶液检验不出碘单质存在;

。

实验中可供选择的试剂:稀盐酸、淀粉溶液、

溶液、

溶液