“全球化”一词直到80年代中期才出现,但全球化现象早已客观存在,并且它与马克思主义的“世界历史”理论有渊源关系。阅读下列材料:

材料一 全球化经历了3个伟大的时代:“全球化1.0”主要是国家问融合和全球化,开始于1492年哥伦布发现“新大陆”之时,持续到1800年前后,是劳动力推动着这一阶段的全球化进程,这期间世界从大变为中等。“全球化2.0”是公司之间的融合,从1800年一直到2000年,各种硬件的发明和革新成为这次全球化的主要推动力——从蒸汽船、铁路到电话和计算机的普及,这其间因大萧条和两次世界大战而被迫中断,这期间世界从中等变小。而在“全球化3.0”中,个人成为了主角,肤色或东西方的文化差异不再是合作或竞争的障碍。软件的不断创新,网络的普及,让世界各地包括中国和印度的人们可以通过因特网轻松实现自己的社会分工,世界变平了,从小缩成了微小。

——托玛斯·弗里德曼《世界是平的》

材料二 世界史不是过去一直存在的;作为世界史的历史是结果。……各民族的原始封闭状态由于日益完善的主产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越彻底,历史也就越是成为世界历史。

——《马克思、恩格斯选集》

请回答:

(1)根据材料一,说明“全球化3.0”阶段与前两阶段在主体和推动力上有何不同?出现这种不同的根本原因是什么?

(2)运用材料一并结合所学知识,论证材料二的观点。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清楚;200字左右)

材料四 明清两朝都在西南地区实施了改土归流政策,但其结果却大相径庭,主要原因在于两代君主民族观的差异。明朝皇帝坚持儒家传统夷夏观,对"以夷治夷"的羁縻政策有着天然的依赖性,不可能对土司制度作出彻底的改革;而本身为少数民族的清朝皇帝,因不满儒家传统夷夏观中的民族歧视而对其进行了批判继承,把从唐代就开始萌芽的"华夷一体"的新民族观应用到实际的民族政策中,其结果就是土司制度在清代的基本结束。

——龙羽《中央政府与西南地区的民族发展》

材料五

1945年重庆与四川、西 南、大后方工业比较表

南、大后方工业比较表

| 项目 |

重庆 |

占四川百分比 |

占西南百分比 |

占大后方百分比 |

| 工厂数 |

1690(个) |

60 |

51.5 |

28.3 |

| 资本 |

272.6(法币亿元) |

57.5 |

45.6 |

32.1 |

| 工人 |

10.65(万人) |

58 |

47.9 |

26.9 |

材料六 “三线建设”是20世纪60年代中期作出的一项重大战略决策,它是在当时国际局势日趋紧张的情况下,为加强战备,逐步改变我国生产力布局的一次由东向西转移的战略大调整,建设的重点在西南、西北。地处西南的重庆作为“三线建设”最大的中心城市,中共中央和国务院决定:“以重庆为中心,用三年或者稍长一些时间建立起一个能生产常规武器并且有相应的原材料和必要的机械制造工业的工业基地”。

(3)根据材料四分析,明清两朝对西南少数民族政策上有何区别?从社会发展的角度看,二者的社会文化底蕴有何不同?清代的民族政策对西南地区的治理有什么积极作用?

(4)根据材料五说明重庆在当时大后方工业中的地位?(1分)结合所学知识分析形成这一地位的原因?(4分)

(5)根据材料六并结合所学知识,指出“三线建设”的主要特征;归纳三线建设对重庆的影响。

(32分)海权就是拥有或享有对海洋的控制权和利用权,海权对国家的盛衰有重要影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一一位外国史学家认为:明朝时期的中国正朝着成为一个海上强国的方向发展。但……这一潜在的可能从未实现。——摘自《太平洋上的较量》

材料二 道光二十一二年(1841~1842年),夷船入长江,而全局始震。咸丰十年(1860年),夷兵犯津通,而根本遂危。盖京畿为天下根本,长江为财赋奥区,但能守此最要次要地方,其余各省海口边境略为布置,即有挫失,於大局尚无甚碍。

——摘自李鸿章《筹议海防折》

材料三 16世纪末英国蕾莱爵士指出:“谁控制了海洋,谁就控制了世界贸易。谁控制了世界贸易,谁就可以控制世界财富,最后也就控制了世界。”

——摘自《太平洋上的较量》

材料四 19世纪晚期英国海外贸易示意图

|

材料五 黑格尔说:“中国是一个与海‘不发生积极的关系’的民族。”由于中国对海权历来持一种和平的态度,使海权处于自发状态,……近代中国和日本的交锋历史,其实就是海权交锋的历史。……日本海军认为,要赢得对中国战争的胜利,关键是要迅速充实海军力量,夺取和控制黄海等广大海域的制海权……作为近代中日博弈一个标志性的拐点,甲午战争彻底改变了两国国运的方向。

——《中国历史上对海权的认识及造成的影响》

(1)根据材料一和所学知识,分析到明清时期中国“成为海上强国的可能从未实现”的原因。(6分)

(2)根据材料二,指出十九世纪中期列强军事侵华在地域上的特点。结合所学知识,分析形成这一特点的原因。(4分)

(3)根据材料三、四和所学知识,从控制海权的角度,概括英国为了达到“控制世界”的目的所做出的努力。(4分)从文明史观的角度看,英国“控制世界”产生了哪些影响?(6分)

(4)根据材料五,指出中日两国关于海权的不同态度。结合所学知识分析日本夺取了黄海等海域的制海权对远东国际格局产生了哪些影响?(4分)

(5)根据材料和上述分析,你认为今天我国应如何对待海权问题?(2分)

材料四1929-1933年爆发的世界资本主义经济大危机更加助长了本已严重的贸易保护主义浪潮,各国间的关税大战愈演愈烈。美国将关税水平提高至53%,推动了45个国家不同程度地提高了关税。国际贸易进一步趋于萎缩而这反过来又加深了危机本身。深刻的教训,促使各国开始认识到在生产国际化日益发展的背景下,广泛开展国际协调与合作的必要性。……1947年10月,23个国家签订了123项双边减让关税协议。这些双边协议被汇编成一个单一文件,称为《关税和贸易协定》。

——《关税总协定与复关对策研究》

材料五世界贸易组织135个成员国之间的贸易额占世界总额的90%,我国与世界贸易组织成员之间的贸易额同样也占我国对外贸易额的90%。……全球经济一体化的重要条件是贸易自由化。以世界贸易组织为代表的国际贸易组织,长期以来致力于推动贸易和投资的自由化,推动贸易自由化的进程。

——《如何应对国际贸易中的技术壁垒》

材料六世界经济的失衡,不能把眼睛只盯在中国的贸易上。世界经济的失衡,主要是反映在一些主要经济消费与储蓄的失衡,一些金融机构只顾自身利益,过度扩张而造成的金融不稳定。在这次金融危机当中,受害最大的是发展中国家。解 决世界经济失衡问题,最需要各国协调一致。特别是在宏观政策上,如何保护和稳定经济复苏的大好形势,同时对金融进行进一步的改革。……自由贸易不仅会促进世界经济的发展,而且会促进世界的和谐,还能改善和提高人们的生活。

决世界经济失衡问题,最需要各国协调一致。特别是在宏观政策上,如何保护和稳定经济复苏的大好形势,同时对金融进行进一步的改革。……自由贸易不仅会促进世界经济的发展,而且会促进世界的和谐,还能改善和提高人们的生活。

——在十一届全国人大三次会议记者会上温家宝总理答中外记者问

材料七近来,各种形式的贸易保护主义明显抬头,为了进一步应对国际金融危机,推动世界经济全面恢复增长,我们反对保护主义的决心不能动摇、行动不能松懈。我们应该履行已经作出的承诺,坚决反对任何形式的贸易保护主义,警惕和纠正形形色色的隐性保护主义行为,减少和消除贸易壁垒,通过对话协商解决贸易摩擦,为世界经济全面复苏和长远发展创造良好条件。

中国是贸易和投资自由化便利化的坚定支持者,始终致力于建立公平、合理、非歧视的多边贸易体制,一直以建设性姿态参与多哈回合谈判。我们愿同各方一道努力,推动多哈回合谈判在锁定已有成果、尊重多哈授权的基础上,抓紧解决遗留问题,早日取得全面、均衡的成果,实现发展回合目标。

——胡锦涛主席出席亚太经合组织第十七次领导人非正式会议就支持多边贸易体制专题作引导性发言

(4)根据材料四,分析当时签订《关税和贸易总协定》协调国际贸易的必要性。

(5)根据材料五、六,结合所学知识指出世界贸易组织的基本原则及其带来的积极影响。结合材料六分析“解决世界经济失衡问题,最需要各国协调一致”的主要依据。

阅读下列材料,回答问题

材料一1924年,孙中山在《民族主义》演讲中说:“英俄两国现在生出了一个新思想,这个思想是有知识的学者提倡出来的,这是什么思想呢?是反对民族主义的思想,这种思想说民族主义是狭隘的,不是宽大的;简单地说,就是世界主义。现在的英国和以前的俄国、德国,以及中国现在提倡新文化的新青年,都赞成这种主义,反对民族主义……列宁为什么受世界列强的攻击呢?因为他敢说了一句话,他说世界上有两种人:一种是十二万万五千万人,一种是二万万五千万人,这十二万万五千万人,是受那二万万五千万人的压迫……我们要能够联合十二万万五千万人,就要提倡民族主义,自己先联合起来,推己及人,再把个弱小民族都联合起来,共同去打破二万万五千万人,共同用公理去打破强权,强权打破以后,世界上没有野心家,到了那个时候,我们便可以讲世界主义。”

材料二1906年,孙中山在《三民主义与中国前途》演说中说:“似乎欧美各国应该家给人足、乐享幸福,……然而试看各国的现象,……富者极少,贫者极多。……所以倡民生主义,就是因贫富不均,……兄弟所最信的是定地价的法子。比方地主有地价值一千元,可定价一千或多至二千,就算那地将来因交通发达,价涨至一万,地主应得二千,已属有益无损,赢利八千当归国家,这于国计民生皆大有益。少数富人把持垄断的弊窦自然永绝,这是简便易行之法。”

材料三美国中国两部宪法内容摘要:

美国1787年宪法规定,全部立法权均属于由参议院和众议院组成的合众国国会。……行政权属于美利坚合众国总统。总统任期为四年……总统为合众国陆海军的总司令,……合众国的司法权属于最高法院以及由国会随时下令设立的低级法院。

1912年中华民国临时约法规定,中华民国之立法权,以参议院行之。……临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。……临时大总统统帅全国海陆军队。……国务总理及各部总长,均称为国务员。……国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。……法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织之。……法院依法律审判民事诉讼及刑事诉讼。

(1)根据材料一回答,“十二万万五千万人”和“二万万五千万人”分别指的是什么?孙中山为什么在演讲中强调民族主义?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析孙中山提出民生主义的历史原因,评价孙中山“平均地权”主张的积极意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要比较美国1787年宪法与《中华民国临时约法》的主要异同之处。

(4)根据材料一、二、三,分别概括指出对孙中山民族主义、民生主义和民主主义思想的重要认识。

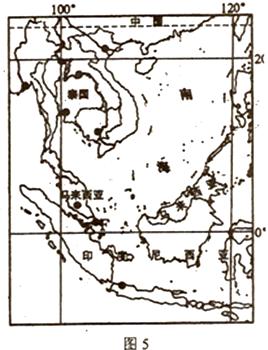

阅读分析资料和图5,完成下列各题。

材料一

十九世纪六十年代初,清朝政府同英、法等国订约,允许华工出洋,跟着出现华人出国的热潮,及至1893年(光绪十九年)清政府宣布废除海禁旧规,出国的人员骤增,纷纷进入美洲、非洲、澳洲,南洋地近中国,更是华人奔赴的处所一…,十九世纪六十年代以后的五十年中,华人像潮水一样,汹涌澎湃流入南洋各地。

——《亚太地方文献研究论文集》

材料二

1938年10月10日,来自南洋各地的45个华侨团体的代表L64人,聚集在新加坡南洋华侨中学大礼堂,举行“南洋华侨筹赈祖国难民代表大会”, ……大会发表“宣言》,号召广大爱国侨胞:“盖国家之大患一日不能除,则国民之大责一日不能卸”,“吾人今后宜更各尽所能,各竭所有”,“踊跃慷慨,贡献于国家”。

(l)“准许华工出国”条款出自哪一条约?根据材料一概括十九世纪六十年代以后的五十年华人移居南洋的原因。

(2)“南洋华侨筹赈祖国难民代表大会”是在什么背景下召开的?此组织成立的目的是什么?

(3)从历史的角度分析中国人移居南洋产主的重要影响。

(4)图5区域为世界热带经济作物的重要生产基地之一,简述其生产发展的有利条件。

(5)简述南海海洋资源的优势与存在的环境问题。

材料三 海南处在连接东南亚和东亚的交通要冲,是必经的海上通道。经过20多年的改革开放建设,海南已经具备了进一步加强与东盟合作的条件和基础,如洋浦保税港区和海口综合保税区经过20年的发展后,其航运条件、保税条件和基础条件已经得到极大地提升,逐渐成为航运中。、物流中,U和出口加 工基地。为了充分发挥海南的地缘优势和资源优势,201 0年1月4日,国务院出台《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见>,海南建设国际旅游岛正式上升为国家战略。有关专家认为《意见》的出台将使海南积极融入中国—东盟自由贸易区,利用地缘优势和资源优势,充分发挥桥头堡作用,以此推动海南经济社会协调发展。

工基地。为了充分发挥海南的地缘优势和资源优势,201 0年1月4日,国务院出台《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见>,海南建设国际旅游岛正式上升为国家战略。有关专家认为《意见》的出台将使海南积极融入中国—东盟自由贸易区,利用地缘优势和资源优势,充分发挥桥头堡作用,以此推动海南经济社会协调发展。

(6)从物质与意识关系的角度,说明海南建设国际旅游岛正式上升为国家战略的理论依据。(10分)

(7)运用经济常识,分析说明海南融入中国一东盟自由贸易区的意义。