学习化学离不开实验.

(1)小明同学在家里利用替代品进行相关实验.如:配制较多溶液时用玻璃杯代替如图1所示的仪器中

的 (填仪器名称,下同);搅拌时用筷子代替 .

(2)①写出实验室制取二氧化碳的化学方程式 .

②小明同学选用片状的鸡蛋壳和 (填一种厨房调味品)反应来制取二氧化碳,并利用矿泉水瓶、玻璃杯、橡皮塞、导管、止水夹等组装了如图2所示甲、乙气体发生装置.比较甲、乙装置,甲装置的优点是 (填序号).

A.反应过程中可以添加固体药品

B.可以控制反应的发生与停止

③选用甲装置可以进行的实验是 (填序号).

A.块状的胡萝卜与过氧化氢溶液制氧气

B.加热高锰酸钾固体制氧气

C.粉末状的锌与稀硫酸制氢气

D.浓硫酸与甲酸共热制一氧化碳

④收集二氧化碳常选用装置 (填编号,下同);若收集氨气应选用装置 (已知氨气极易溶于水,密度比空气小).

⑤下列哪些方法可检验二氧化碳已收集满 (填序号).

A.将点燃的木条伸至集气瓶中部

B.将湿润的蓝色石蕊试纸伸至集气瓶口

C.将点燃的木条伸至集气瓶口

D.将带火星的木条伸至集气瓶口.

请根据如图所示回答相关问题。

(1)实验一点燃氢气前要 。

(2)实验二探究的是 对溶解速率的影响。

(3)实验三中,将胶头滴管中的水滴入锥形瓶后,预期观察到的现象是 。

(4)实验四存在的明显错误是 。

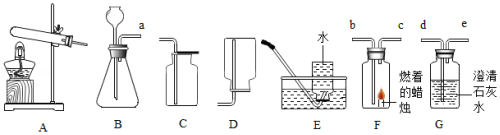

气体的制取和性质是初中化学知识的核心之一。结合下列实验装置图回答问题:

(1)实验室制取二氧化碳的化学方程式为 ,使用B装置制取气体的优点是 。

(2)桢桢同学连接装置B、F、G进行实验。若往B装置中分别加入二氧化锰固体和过氧化氢溶液,且在装置F和G中看到明显的现象,则按气体流向,导管口的连接顺序为a→ (填导管口字母),装置F和G中分别观察到的现象是 。

(3)某气体只能用E装置收集,则该气体可能具有的性质为 (填字母序号)。

a.能与水反应

b.能与空气中某种物质反应

c.密度与空气的密度非常接近

观察实验现象,得出实验结论。

(1)如图所示为实验室用过氧化氢溶液和二氧化锰的混合物制取氧气。写出:

①仪器a的名称 。

②用向上排空气法收集氧气的理由是 。

③该反应的化学方程式为 。

④检验氧气是否集满的方法是 。

⑤红磷在空气中燃烧的现象是 ,发生反应的化学方程式为 。

(2)如图描述的是:酸溶液使指示剂变色的实验,发现紫色石蕊溶液均变为红色,产生这一现象的根本原因是这两种酸溶液都含有 。

(3)在探究影响溶质溶解快慢的因素,比较等量硫酸铜在水中溶解的快慢时,设计并进行了如下实验:

|

实验 |

实验1 |

实验2 |

实验3 |

|

完全溶解所需时间/s |

60 |

35 |

55 |

请你回答下列问题:

①对比实验1和实验2的现象,可以得出的结论是 。

②设计实验2和实验3进行对比实验的目的是 。

(4)化学课上,教师按图甲所示的装置进行实验,得到图乙所示的现象。用初中阶段所学化学知识不能解释的现象是 ,由此可见,人们对事物的认识是一个不断完善和提高的过程。

实验室制取气体时需要的一些装置如图所示,请回答下列问题:

(1)写出标有序号的仪器名称:② ;

(2)写出用A装置制取氧气的化学方程式 ;

(3)实验室制取CO2时,收集装置通常只选择E的原因是 ,若要收集一瓶干燥的二氧化碳,应在E之前连接装置 (填字母);

(4)实验室常用高锰酸钾固体和浓盐酸在常温下应制取氯气(Cl2),用该方法制取氯气时选用的发生装置是 (填字母);如果用G装置收集氯气,气体应从 (填“a”或“b”)口进;氯气有毒,可与水反应生成酸,为防止其污染空气,应选择 性溶液吸收尾气。

如图为初中化学中关于酸、碱、盐化学性质的知识框架图,X、Y是除酸、碱、盐之外的不同类别的物质,据图回答问题:

(1)X的物质类别是 ;

(2)若“盐1”为AgNO3,则反应③的化学方程式为 (任写一个);

(3)反应④能够发生应该满足的条件是 ;

(4)在反应①②③④中,属于中和反应的是 。