某化学兴趣小组对“NaOH溶液与稀盐酸是否恰好完全反应”进行探究。请你参与他们的探究活动,并回答有关问题。

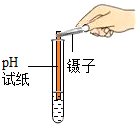

(实验探究)(1)方案一:某同学按下图所示的方法先向试管中加入约2mL NaOH溶液,再滴入几滴酚酞溶液,溶液变红。然后慢慢滴入稀盐酸,边滴边振荡,直至溶液恰好变为 色,证明NaOH溶液与稀盐酸恰好完全反应。

①请指出下图操作中的错误 。

②写出NaOH溶液与稀盐酸反应的化学方程式 。

(2)方案二:

| 实验步骤 |

实验现象 |

结论 |

| 取2mL NaOH溶液于试管中,滴入一定量的稀盐酸,振荡后加入镁条 |

若 |

稀盐酸过量 |

| 若没有明显现象 |

NaOH溶液与稀盐酸恰好完全反应 |

(实验反思)(3)方案一在滴入稀盐酸的过程中,若观察到曾有少量气泡出现,请分析产生气泡的原因可能是 (写出一条即可)。

(4)有同学提出方案二不能证明NaOH溶液与稀盐酸恰好完全反应,其原因是 。为此,还需要选择 (填一种试剂),再进行实验即可。

(拓展应用)(5)请举一例说明中和反应在生产生活中应用 。

某小组同学用盐酸和氢氧化钙,对酸和碱的中和反应进行探究.请你参与.

甲同学向装有氢氧化钙溶液的烧杯中加入盐酸,无明显现象.结论:两种物质未发生反应.

乙同学向滴有酚酞的氢氧化钙溶液的试管中慢慢滴加盐酸,溶液由色变为无色.结论:两种物质发生了反应.反应的化学方程式为.

大家认为乙的实验证明盐酸与氢氧化钙发生了中和反应.并对甲的实验继续探究.

[提出问题]甲实验后的溶液中有什么溶质?

[作出猜想]猜想一,只有

;猜想二有

和

;猜想三,有

和

.

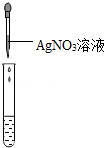

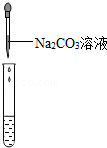

[实验探究]为验证猜想,丙同学设计了方案1和方案2,并按方案进行实验.

| 方案编号 |

方案1 |

方案2 |

方案3 |

| 实验操作(分别取少量甲实验后的溶液于试管中) |

|

|

|

| 实验现象 |

对比标准比色卡:pH<7 |

产生白色沉淀 |

|

| 实验结论 |

溶液中有 | 溶液中有

|

[实验结论]丙认为猜想三正确.

[实验评价]丙的实验操作和方案中有不足之处,其不足之处是.

大家讨论后通过方案3即证明了猜想三正确,其实验中应观察到的现象为.

[实验拓展]为节约资源和避免实验废液对环境污染,小组同学将方案1和方案3及甲实验后烧杯中剩余溶液混合(混合时未见明显现象),并对混合液中的盐分离回收,请将相关内容填入下表.

| 要分离的盐 |

所用试剂 |

主要操作 |

| |

潜水员使用的供氧装置是用过氧化钠(

)和呼出的

反应来制取氧气提供呼吸.某实验小组为验证这一原理,进行了实验探究.

【查阅资料】在常温常压下过氧化钠是淡黄色固体,在不需要加热的情况下能和二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气.

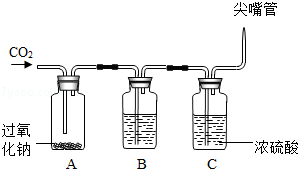

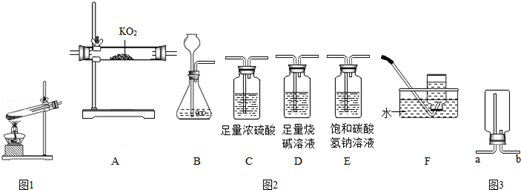

【设计装置】实验小组设计了如图所示的装置进行实验探究,

装置中盛装

溶液.

【实验过程】向装置

中通入足量

气体,观察到A瓶中的淡黄色固体逐渐变为白色粉末,同时见到

、

装置中有气泡出现.

【实验分析】

(1)为验证过氧化钠和二氧化碳反应生成氧气,实验小组采用的验证方法是用一根带火星的木条;

(2)装置C中浓硫酸的作用是,这是根据浓硫酸具有的原理;

(3)写出过氧化钠和二氧化碳反应的化学方程式:;

【实验结论】

(4)实验证明:

和

在不需要加热的情况下反应可得到氧气.通过探究同学们认为:在实验室不用加热的方法,用气体也可制得氧气.按你在实验室制取氧气的经验,你采用的方法是:(用一个化学方程式表示).

小明同学在实验室用大理石和稀盐酸反应制取二氧化碳完毕后,对废液中溶质的成分产生了兴趣.请你一同参与探究并回答下列问题:

【提出问题】废液中的溶质是什么物质?

【作出猜想】小明同学认为废液中溶质只有氯化钙.你认为还可能有的溶质是(填化学式).

【查阅资料】氯化钙溶液呈中性.

【实验与结论】

(1)小明同学取少量废液于试管中,滴入几滴无色酚酞试液后,酚酞不变色,于是小明同学认为自己的猜想是正确的.

(2)你认为小明同学的实验(填"能"或"不能")证明他的猜想,理由是.

(3)如果要证明你的猜想是正确的,你选择的试剂是,实验中可以看到的现象是.

【拓展与应用】

(1)实验证明你的猜想是正确的,要想处理废液只得到氯化钙溶液,你的实验步骤是.

(2)通过以上探究,如果该废液未经处理直接倒入下水道,可能造成的危害是(写一条).

【交流与反思】在分析化学反应后所得物质的成分时,除了考虑生成物外,还需要考虑.

请回答下列问题:

如图1是实验室中用加热氯酸钾和二氧化锰的混合物制取氧气的发生装置.请指出图中两处明显的错误:①;②.

某化学小组的同学查阅资料得知,超氧化钾

是一种固体,它能与二氧化碳反应生成氧气:

.此外,超氧化钾还能与水、氯化铵等物质发生反应.该小组同学决定用大理石和稀盐酸反应生成的二氧化碳与超氧化钾反应来制取氧气.实验中使用了如图2装置:

请回答下列问题:

①为了完成上述实验,各装置的连接顺序为(填序号).

②装置D的作用是.

③装置E的作用是.

④若用如图3装置收集制得的氧气,则气体应从 端(填a或b)进入.

小梅同学在家中与妈妈做面包,发现妈妈揉面粉时,在面粉中加入一种白色粉末﹣﹣发酵粉,蒸出来的面包疏松多孔.她很感兴趣想弄明白,发酵粉为什么能让蒸出来的面包疏松多孔呢?请你一同参与小梅的探究.

【提出问题】小梅要探究的问题是.

【查阅资料】发酵粉的主要成分是碳酸氢钠,俗称小苏打,易溶于水,其固体或溶液受热时均能分解,生成一种盐、一种气体和水.

【实验探究】小梅按下列实验方案探究小苏打受热分解的产物.

| 实验步骤 |

实验现象 |

实验结论 |

| 1.取适量小苏打固体于试管中加热,并将生成的气体通入澄清石灰水 |

(1)试管口处有液滴生成 (2)澄清石灰水变浑浊 |

(1)生成的液滴是水 (2)生成的气体是(写化学式) |

| 2.取少量充分加热后的剩余固体溶于水并加入稀盐酸 |

生成的盐是碳酸钠 |

【实验结论】小苏打受热分解产生的气体在面团中形成许多小气室,使蒸出来的面包疏松多孔.那么小苏打受热分解的化学方程式是.

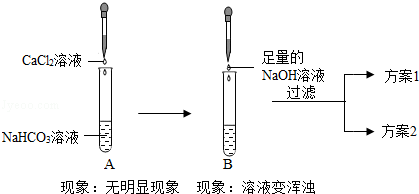

【拓展延伸】小玲查阅资料发现:①

;②氢氧化钙微溶于水.小玲把

溶液与

溶液混合后却无明显现象,她产生疑问:这两种物质是否发生了化学反应?在老师帮助下,它们分别通过以下2个实验证明

溶液与

溶液的确发生了反应(方案1和方案2的实验过程没标出).

【实验1】证明反应生成了

.

小玲认为当B中溶液变浑浊,就能证明有

生成,细心的小梅认为该结论不对,其理由是.小梅接着上图中实验,又设计了方案1来证明反应后生成了

.那么方案1是(要求写出实验步骤、现象和结论).

【实验2】,证明反应后

不存在.

小明接着上图中实验,又设计了方案2来证明反应后

不存在.那么方案2是(要求写出实验步骤、现象和结论).

【总结归纳】通过实验1和实验2说明.对于没有明显现象的化学反应,可以从两个不同角度证明反应的发生.这两个角度是:一是,二是.