(25分)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 古代中国的城乡关系,从国家机制看,城市高高凌驾于乡村之上;但从经济看,城市并未能获得独立运行的生命机制… …。古代中国城市与乡村的经济联系主要是单向性的,即城市从乡村征收贡斌,调集劳役,一般却少向乡村提供产品,… … 政治上是前者对后者的压迫与控制,经济上则是后者对前者财富和劳力的供应。

一一摘自 《 中华文化史 》 (上)

材料二 下面是 1836 - 1838 年与 1894 年中国茶叶产销量统计表。

材料三 20世纪初,国际贸易的发展主要受到两方面因素的阻碍:自然因素和人为因素,不过一个世纪后,这些阻力已经大幅度消退了 … … 人为的阻碍则包括进出口关税以及对某些商品的进口禁令一一尽管世纪末有些国家回到“贸易保护主义”,开始征收高顺的进口关税,但总体来说两方面因素的阻碍在逐步消退。

——摘自龙多·卡梅伦《世界经济简史》

(l)材料一中,“古代中国城市与乡村的经济联系主要是单向性的”,其主要原因是什么? ( 3 分)依据材料指出这种联系给农村带来的影响。( 4 分)

(2)材料二反映了什么现象? (2分)结合所学知识,分析这种现象的成因以及对中国经济结构的影响。 (6分)

(3)根据材料三,结合所学知识,概括20世纪初阻碍国际贸易发展的自然因素和人为因素。(4 分)简述人类社会是如何突破这两种阻碍从而推动国际贸易发展的。 ( 6 分)

材料一:光武皇帝愠(怒恨)数世之失权,忿(气愤)强臣(臣下)之窃命(窃取权力),矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁(尚书台)。自此以来,三公之职,备员而已。

材料二:(隋文帝)设置三师、三公及尚书、门下、内史、秘书、内侍五省。……尚书省“事无不总”,地位高,权力大,但其长官为正二品,副长官为从二品。与尚书鼎足而三的门下省和内史省的长官均属正三品。

材料三:明太祖时期,左丞相胡惟庸“独相数岁,生杀黜陟,或不奏径门。内外诸司上封事,必先取阅,害己者,辄匿不以闻。四方躁进之徒及功臣武夫职者,争走其门,馈遗金帛、名马、玩好,不可胜数”。洪武十三年,明太祖借有人告发胡惟庸“谋逆”,将其处死,并罢中书省,升六部尚书为正二品,直接对皇帝负责。定制不置丞相,“后嗣君不得议置丞相,臣下敢以此请者,阗之重典”。

——中国古代史资料库

材料四:军机处名不师古,而丝纶出纳,职居密勿……大计,罔不总览,自雍、乾后,百八十年,威命所寄,不于内阁,而于军机处,盖隐然执政之府矣。

——《清史稿》

请完成:

(1)据材料一,东汉的最高权力决策机构是什么?(2分)

(2)据材料二,唐朝发展了隋的制度,在中央实行什么制度?(2分)

(3)材料三反映了明朝什么现象?(3分)

(4)材料四中军机处的设置说明了什么?(2分)

(5)从汉到清中央最高权力机构的变化中,反映了什么本质问题?(4分)

在一次情景问题探究学习课堂上,老师让从一本外文图册中选一组历史人物讨论,下列三位人物被讨论、评价次数最多。

请完成:

(1)结合所学知识,说明以上三位历史人物的主要历史活动。

(2)在世界资产阶级民主化进程中,这三位历史人物,为资产阶级民主法制作出过哪些贡献?

(3)据所学知识,你认为上述三位历史人物,哪一位对世界资本主义的发展贡献最大?说出你的理由。

材料一:资产阶级黄金时代的乌托邦(理想中最美好的社会)在现代中国经济思想的发展中占有特殊地位。它反映了那个时代转瞬即逝的现实,随着第一次世界大战而产生的,但没有前途的经济奇迹。

材料二:华商企业发展状况

| 时间 |

工厂数量 |

创业资本金额 |

工人人数 |

| 1913年 |

698 |

330824000 |

270717 |

| 1920年 |

1759 |

500620000 |

557622 |

材料三:袁世凯接掌政权并不是简单地旧政权的复辟。他在担任总统时期,表现出一种新的进一步发展经济的决心,完成了商业的立法,稳定了财政与货币制度,鼓励私有企业的发展。

——(美)费正清主编《剑桥中华民国史》

请完成:

(1)据材料,分析材料一中的“资产阶级黄金时代”指哪一时期?如何理解“转瞬即逝的没有前途的经济奇迹”?

(2)材料二中的具体数字表明了什么历史事实?这种情况对中国历史的发展有何影响?

(3)材料三说明了袁世凯政权在统治措施上有何特点?

材料一:……若又割之,次以十二觚之一面乘半径,因而六之,则得二十四觚之冪。割之弥细,所失弥少。割之又割,以至于不可割,则与圆合体,而无所失矣。

——刘徽《九章》

材料二:自永嘉丧乱,百姓流亡,中原萧条,千里无烟,饥寒流陨,相继沟壑。……羌胡相攻,无月不战……诸夏纷乱,无复农者。

——《晋书》

材料三:少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去十三年。羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守拙归园田。方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树巅。户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。

——陶渊明《归去来兮辞》

材料四:莫高窟的造型艺术,彩塑较多,属于十六国和南北朝的有三百多,小千佛约有千数。

——白寿彝《中国通史》

请完成:

(1)材料一反映了魏晋时期的哪一项科学技术?这项科技成果在当时世界上处于怎样的地位?

(2)材料二反映了怎样的政治状况?这一状况对经济发展有何影响?

(3)材料三反映了陶渊明怎样的生活心态?这种心态折射出怎样的社会现实?

(4)材料四中的石窟艺术反映了怎样的社会现实?据上述材料概述魏晋时期的历史总特征?

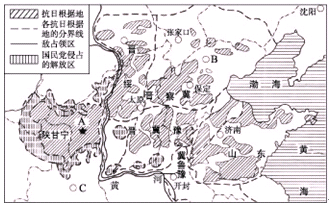

“民族危亡,匹夫有责!”,这是中华民族仁人志士的心声,延安、西安、北平是20世纪30年代中国北方抗日救亡运动的三大火炉区,在火炉效应下,民族救亡运动燃遍中华大地。

华北敌后抗日根据地形势图(A、B、C三城为

抗日救亡运动的三大火炉区)

请完成:

(1)1935年12月,A城市抗日救亡运动的突出事件是什么?该事件产生的主要历史背景及历史影响是什么?

(2)1936年12月,C城市发生了什么事件?此事件突出的历史影响是什么?

(3)指出B城市的名称,说出它在抗战时期的历史地位。

(4)1937年,中国抗日民族统一战线形成的主要过程有哪些?全民族抗战爆发后,中共制定的抗战路线是什么?