某化学课堂围绕“酸碱中和反应”,将学生分成若干小组,在老师引导下开展探究活动。以下是教学片段,请你参与学习并帮助填写空格(包括表中空格)。

【演示实验】将一定量的稀H2SO4加入到盛有NaOH溶液的小烧杯中。

【学生板演】该反应的化学方程式 。

【提出问题】实验中未观察到明显现象,部分同学产生了疑问:反应后溶液中溶质是什么呢?

【假设猜想】针对疑问,太家纷纷提出猜想。甲组同学的猜想如下:

猜想一:只有Na2SO4

猜想二:有Na2SO4和H2SO4

猜想三:有Na2SO4和NaOH

猜想四:有Na2SO4、H2SO4和NaOH

乙组同学对以上猜想提出质疑,认为有一种猜想是不合理的。不合理的猜想是 。

【实验探究】(1)丙组同学取烧杯中的溶液少量于试管中,滴加几滴CuSO4溶液,无明显变化,溶液中一定没有 。

(2)为了验证其余猜想,各学习小组利用烧杯中的溶液,并选用老师提供的pH试纸、铜片、BaC12溶液、Na2CO3溶液,进行如下三个方案的探究。

【得出结论】通过探究,全班同学一致确定猜想二是正确的。

【评价反思】老师对同学们能用多种方法进行探究,并且得出正确结论给予肯定。同时指出【实验探究】(2)中存在两处明显错误,请大家反思。同学们经过反思发现了这两处错误:

(1)实验操作中的错误是 。

(2)实验方案中也有一个是错误的,错误的原因是 。

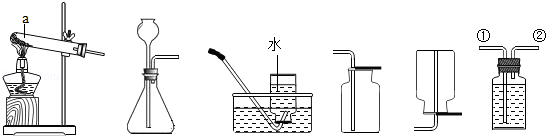

(1)下列是实验室常见气体的制取及收集装置图.

①写出标有序号的仪器名称:

,

;

②实验室用过氧化氢溶液与二氧化锰粉末来制取

,其中二氧化锰的作用是,应选用的制气装置是(填编号)收集

不能选用的装置是(填编号)

(2)柳州生产的两面针成人牙膏中摩擦剂的主要成分是碳酸钙,现通过以下实验装置测定碳酸钙的质量分数(假设牙膏的其它成分与盐酸不反应)

①碳酸钙属于(选填"酸""碱"或"盐")乙装置中碳酸钙与盐酸反应的化学方程式为。

②下列措施中不能提高测定准确度的是(填序号)

| A. | 缓慢地逐滴滴加盐酸 |

| B. | 在甲乙间增加装有浓硫酸的洗气瓶. |

| C. | 在乙丙间增加装有饱和碳酸氢钠溶液的洗气瓶. |

| D. | 在乙装置反应结束后仍继续通入空气 |

③若称取的牙膏样品为

,丙装置中的沉淀经干燥后质量为

,则样品中碳酸钙的质量分数为%(用含

的代数式表示)

④若不测定丙装置中沉淀的质量,而通过测定丙装置在实验前后的质量差来计算碳酸钙的质量分数,会导致测定的结果明显偏高,原因是.

化学兴趣小组的同学们探究用

从含

和

的溶液中获取金属

的原理.请你一起参与探究.

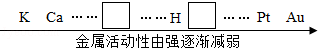

(1)实验依据:金属活动顺序.请在下表对应的方框内填入铁和铜的元素符号.

(2)意外发现:小明将光亮的铁丝插入含

和

的废液中,一段时间后取出,意外地发现铁丝表面没有变红.

(3)提出问题:

为什么没有从废液中置换出

?

(4)提出假设:小丽认为在铁丝表面可能有

析出,但被

溶液溶解了.

(5)验证假设:提供的主要实验用品:洁净的铁丝和铜丝各两根,相同体积、相同浓度的

溶液三份[

溶液显黄色].

| 实验操作 |

实验现象和数据 |

结论 |

| ①准确称量洁净的铁丝和铜丝的质量 |

铁丝质量为ag, 铜丝质量为bg |

\ |

| ②将铁丝插入

溶液中,一段时间后取出、洗净、干燥、称量 |

铁丝质量为mg,(m<a),溶液有黄色变为浅绿色 |

一定有生成(填化学式) |

| ③将铜丝插入

溶液中,一段时间后取出、洗净、干燥、称量 |

铜丝质量为ng(n<b) |

铜(填"能"或"不能")与

溶液反应 |

| ④另取相同质量、相同粗细的洁净铁丝和铜丝互相缠绕,插入

溶液中,一段时间后取出、洗净、干燥、分别称量铁丝和铜丝的质量 |

铁丝质量较轻 铜丝质量不变 |

Fe、

共存时优先与

溶液反应 |

(6)实验结论:小丽的假设(选填"成立"或"不成立"),理由是;

(7)思考与交流:

①兴趣小组的同学们通过对上述实验的分析,找到了用

从含

和

的溶液中提取金属

的关键,并且最终实验获得了成功,其实验成功的关键是:.并且反应充分.

②已知

和

发生化合反应.请按反应顺序写出用

从含

和

的溶液中获取金属

的化学方程式:;.

某化学兴趣小组的同学为了探究"复分解反应发生的条件",做了两个实验:

溶液分别与

溶液、

溶液反应.实验结束后将两实验中的废液倒入同一个干净的烧杯中,充分混合后过滤,得到滤液呈无色.

(1)写出废液混合后使滤液变无色时一定发生的反应的化学方程式:.

(2)取少量滤液于试管中,滴入紫色石蕊试液,石蕊溶液仍为紫色,则滤液呈性(填"酸"、"中"、"碱").

(3)该小组的同学对滤液中溶质的成分继续进行了如下探究实验:

【提出问题】滤液中溶质的成分是什么?

【作出猜想】猜想Ⅰ:;猜想Ⅱ;猜想Ⅲ.

【实验探究】

| 实验操作 |

实验现象 |

实验结论 |

| 实验①:取少量滤液于试管中,加入适量的纯碱溶液,振荡. |

无明显现象 |

猜想Ⅱ不成立 |

| 实验② |

产生白色沉淀 |

猜想Ⅲ成立 |

在实验②的溶液中滴加无色酚酞溶液,观察到酚酞溶液变成红色.

【交流拓展】要使蓝色溶液变成无色,还可以用不同于上述原理的方法,即在蓝色溶液中加入足量的.

探究(1):碳酸氢钠(

)俗名小苏打,常用于食品和医学工业.某化学兴趣小组的同学对碳酸氢钠进行加热,发现有气泡,同时还剩余白色固体.他们对白色固体进行探究.

【提出问题】这白色固体是什么?

【查阅资料】碳酸氢钠受热易分解生成水、二氧化碳和一种常见的固体.

【提出猜想】

猜想1:白色固体是碳酸钠,

猜想2:白色固体是氢氧化钠

猜想3:白色固体是氢氧化钠和碳酸钠的混合物

【实验探究】

兴趣小组为了确定反应后的固体产物成分,进行了如下实验,请填写下表:

| 实验方案 |

实验现象 |

结论 |

| 步骤一:取少量反应后的固体产物溶于水,加入过量的中性氯化钙溶液,过滤. |

产生白色沉淀 |

猜想1成立 |

| 步骤二:取滤液少许,往滤液中滴入:① | ② |

【实验总结】写出碳酸氢钠受热分解的化学方程式③.

探究2:某化学兴趣小组把金属钠投到硫酸铜溶液中,实验并非如想象的有红色铜析出,而是生成一种蓝色沉淀.同学们非常好奇并进行实验探究.

【提出问题】金属钠投到硫酸铜溶液中到底发生了怎样的化学反应?

【查阅资料】钠是非常活泼的金属,能与水发生剧烈反应,并放出气体,生成的溶液显碱性

【提出猜想】

猜想1:钠先与水反应生成氢气和某碱溶液,某碱再与硫酸铜反应生成蓝色沉淀;

猜想2:钠先与水反应生成某气体和某碱溶液,某碱再与硫酸铜反应生成蓝色沉淀;

【实验探究】

实验一:同学们把一小块切干净的钠投到装有少量蒸馏水的试管中,点燃生成的气体,听到"噗"的一声后燃烧起来;

实验二:在剩余的溶液中加入硫酸铜溶液,发现有蓝色沉淀.

【实验总结】

①两个猜想中的"某碱"是,猜想2中生成的气体是;

②水与金属钠反应的化学方程式.

③请你判断猜想成立.

根据下图回答下列问题:

(1)仪器a的名称 .

(2)实验室用过氧化氢溶液和二氧化锰混合制取氧气,反应的化学方程式是 ;如果用F收集氧气,则气体由 进入 ( 填 ①或 ②).

(3)如果实验室要制取并收集二氧化碳气体,选择的装置连接是 (填字母).